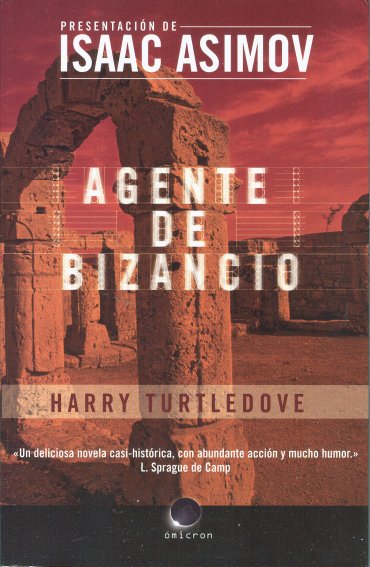

Agente de Bizancio

Siempre he sido de la opinión de que, para escribir una ucronía que merezca la pena, además de los valores literarios que cabe exigir a cualquier novela con independencia de su género, deberían darse dos condiciones. La primera, que el autor tenga los suficientes conocimientos históricos como para saber por donde se anda sin incurrir en anacronismos flagrantes o en patentes contrasentidos. Y la segunda, que no se deje arrastrar por ningún tipo de prejuicios que acaben lastrando la narración tal como sucede con frecuencia con muchos autores anglosajones, todavía imbuidos a estas alturas de ese insufrible complejo de superioridad que tan certeramente retrató Kipling en esta frase perteneciente a su obra El hombre que pudo reinar: “No somos dioses, sino británicos, que viene a ser casi lo mismo”.

Así pues, en la práctica resulta difícil encontrar una ucronía suficientemente buena... algo que ocurre también, dicho sea de paso, en el ámbito de cualquier género literario, aunque aquí, debido a sus peculiares características, acostumbra a ser más llamativo.

El caso es que hace unos días cayó en mis manos Agente de Bizancio, de Harry Turtledove, un escritor relativamente poco conocido en España pese a ser un auténtico especialista en el género ucrónico y que, al menos en lo que a la primera condición respecta, no se puede negar que la cumple plenamente, ya que es doctor en Historia por la Universidad de California en Los Ángeles. En cuanto a la segunda... bien, no tenía más remedio que leer el libro para comprobarlo, dado que de él tan sólo conocía un relato corto de ciencia ficción que no me servía como referencia. Y así lo hice.

Y no me arrepentí. La novela, o mejor dicho, la serie de relatos encadenados (si se prefiere el fix-up, aunque yo personalmente odio este barbarismo horroroso), merece la pena, todavía más si tenemos en cuenta que la especialidad académica de Turtledove es precisamente el imperio bizantino, con lo cual el autor juega en casa proporcionándonos una panorámica del mismo que no puede ser más precisa. Además el ritmo narrativo es correcto y las historias que en ella se cuentan, siete en total, resultan entretenidas y se leen con agrado. Y el protagonista, el antiguo soldado y funcionario imperial Basilios Argyros, especializado en realizar misiones difíciles al servicio del emperador, acaba cayendo simpático al lector. Así pues, ¿qué más se le puede pedir?

Pero como se trata de una ucronía, conviene analizar la variante histórica que plantea, y que en este caso es tan simple como radical, aunque en modo alguno descabellada: debido a que Mahoma, allá por el siglo VII, no sólo no llegó a crear la religión musulmana, sino que incluso durante un viaje a Siria se convirtió al cristianismo acabando siendo venerado como santo, la expansión del islamismo, que en el mundo real ocurrió tras su muerte, en este universo alternativo nunca llegó a tener lugar. En consecuencia el imperio bizantino ha logrado mantenerse incólume como en sus mejores tiempos, recuperando incluso parte de los territorios que en su día pertenecieran al extinto imperio romano de occidente: la Península Ibérica, Italia y el sur de Francia, junto con la costa norteafricana.

Conviene recordar, volviendo momentáneamente a la realidad histórica, que aunque el imperio bizantino logró subsistir a duras penas hasta la caída de Constantinopla en 1453, los últimos siglos de su existencia fueron un continuo encogerse en sí mismo, de manera que en la Baja Edad Media, época en la que está ambientada la novela, no era ya sino una triste sombra de lo que había llegado a ser, ya que tras alcanzar su apogeo durante el reinado de Justiniano (527-565), a poco de morir éste comenzaría a ver menguadas sus fronteras.

En primer lugar, y todavía en el siglo VI, perdió la mayor parte de Italia a manos de los lombardos, y no mucho después, a principios del siglo VII, sería expulsado también de sus territorios españoles. Los invasores búlgaros y eslavos le fueron arrebatando, a partir del siglo VII, buena parte de sus provincias balcánicas, que sólo conseguiría recuperar de forma temporal, pero su mayor quebranto territorial vendría a manos del recién surgido imperio árabe, que entre los años 632 y 645 invadió buena parte de sus más importantes provincias orientales: Siria, Palestina, Egipto y todo el norte de África.

Más adelante, conjurado o por lo menos contenido el peligro árabe, serían los turcos quienes a partir del siglo XI comenzaron a cercenarle territorios en Anatolia, e incluso los propios reinos europeos occidentales contribuyeron también al desmantelamiento del viejo imperio bizantino a partir de la invasión del mismo con que se saldó la Cuarta Cruzada a principios del siglo XIII. Cuando el sultán otomano Mehmed II conquistó Constantinopla en 1453, lo poco que quedaba del imperio bizantino se reducía prácticamente al propio recinto amurallado de la ciudad.

La situación planteada por Turtledove es, como cabe esperar, muy diferente. A principios del siglo XIV -el arco temporal de la novela transcurre entre 1305 y 1320- el imperio bizantino sigue siendo tan sólido como en tiempos de Justiniano, ochocientos años atrás, y su único rival es el imperio persa, su secular enemigo, que asimismo ha sobrevivido a la inexistente islamización manteniendo su poderío y su culto secular al zoroastrismo. Los árabes, al no haber fundado Mahoma su estado teocrático, no constituyen el menor peligro, y en cuanto a los reinos surgidos en Europa Occidental tras las invasiones germánicas, el autor tan sólo habla de los franco-sajones -Francia septentrional, puesto que el sur pertenece al imperio- y de los anglos, trasunto de Inglaterra. Nada nos dice de Alemania, Escandinavia o los países eslavos, mientras sabemos que la península ibérica, Italia, el sur de Francia y el norte de África pertenecen a los bizantinos, junto con todos los territorios de este imperio surgidos de la división de Teodosio I a finales del siglo IV, es decir, Grecia y los Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina y Egipto.

Turtledove, vuelvo a repetirlo, consigue recrear con gran acierto la sociedad bizantina; pero no la del siglo XIV, cuando lo poco que quedaba del antiguo imperio, apenas la actual Grecia junto con Constantinopla y la costa occidental de Anatolia, era una triste sombra de su pasado esplendor, sino una que parece sacada más bien de tiempos de Justiniano, alrededor de ocho siglos atrás. Por cierto, nos encontramos con un curioso anacronismo que, dadas las circunstancias, dudo en calificar de involuntario: el emperador que aparece en la novela, Nicéforo III, existió en realidad pero reinó casi tres siglos antes, entre 1078 y 1081, sin que se pueda consignar nada significativo de su breve gobierno. Durante el período en el que transcurre la novela el emperador real fue Andrónico II Paleólogo (1282-1328), que fue por cierto quien se las tuvo que entender con los almogávares aragoneses. ¿Casualidad? Lo dudo.

En cualquier caso, aunque es evidente que, en las circunstancias históricas planteadas en la novela, la profunda decadencia que experimentó el imperio bizantino real es probable que se hubiera podido evitar, creer que en tan dilatado período de tiempo la sociedad bizantina no evolucionara prácticamente nada resulta, cuanto menos, arriesgado, incluso contando con que su conservadurismo social fue siempre superior al de los mucho más dinámicos reinos del occidente europeo.

No acaban aquí las discrepancias con lo que yo habría considerado una evolución lógica del imperio bizantino en las circunstancias históricas planteadas por Turtledove. Por supuesto no se puede tener en consideración la España medieval puesto que no llegó a ser invadida jamás por los musulmanes y posteriormente, en una época indefinida, pasó a integrarse en su totalidad en el imperio bizantino. Pero sí choca, y mucho, que el autor presente a los reinos equivalentes a Francia e Inglaterra más parecidos a sus ancestros de la Alta Edad Media, es decir, los francos merovingios y los reyezuelos sajones, que como eran en realidad a principios del siglo XIV, en vísperas del inicio de la Guerra de los Cien Años, cuando ya sus sociedades respectivas presentaban un notable grado de sofisticación en nada inferior al bizantino de su época.

Asimismo sorprende que se nos presente a las grandes capitales de la antigüedad clásica, en la parte correspondiente al imperio bizantino, tan boyantes como un milenio atrás; independientemente de que ciudades como Alejandría, Jerusalén, Damasco, Antioquía, Éfeso o Pérgamo no llegaran a ser ocupadas por árabes o turcos en el universo temporal de la novela, lo cierto es que no fueron estos invasores los únicos responsables de sus respectivas ruinas. La Alejandría clásica, o lo que quedaba de ella, fue destruida por varios terremotos ya en época árabe, quedando buena parte de la misma sumergida en el mar, y lo mismo sucedió con la mayor parte de las ciudades orientales, bien por catástrofes naturales bien por otros fenómenos diferentes de las guerras y las invasiones, incluso durante la existencia del propio imperio bizantino. Vuelvo a repetir lo mismo: aunque la evolución de todos los territorios bizantinos arrebatados por árabes y turcos en diferentes épocas hubiera sido diferente, resulta difícil creer en una situación similar por completo a la existente en tiempos de Justiniano.

No obstante, lo más chocante a mi entender de Agente de Bizancio no es lo anteriormente comentado, que podrá ser objeto o no de crítica, sino algo mucho más objetivo como es la inverosimilitud de todo lo que le ocurre al protagonista, que a lo largo de los diferentes episodios se ve involucrado en todos los fregados, o casi, que se cuecen tanto fuera como dentro de las fronteras del imperio; con el agravante de que es literalmente imposible que ocurran tantas cosas en tan poco tiempo, con el concurso de Basilios Argyros o sin él. Veamos, si no, un breve resumen de sus andanzas:

-En las disputas fronterizas con unos nómadas que habían cruzado el Danubio arrebata a su chamán un catalejo que pone en manos de los estudiosos de Constantinopla.

-Durante una epidemia de viruela desatada en Constantinopla, que mata a su esposa y a su hijo, en colaboración con un viejo médico descubre la vacuna.

-Gracias a sus dotes diplomáticas consigue desconvocar la huelga de los artesanos de Alejandría, que se negaban a continuar con los trabajos de reconstrucción de su mítico faro.

-En una incursión al monasterio de Saint Gall, en lo que en la novela son las tierras bárbaras situadas al norte de la frontera imperial, y en nuestra realidad Suiza, consigue arrancar a los monjes el secreto de la pólvora, con la cual los franco-sajones estaban diezmando a las guarniciones fronterizas imperiales.

-En la frontera con el imperio persa desbarata una trama de los espías enemigos que intentaban sublevar a la población. De paso consigue de ellos el secreto de la imprenta, gracias a la cual éstos habían empapelado literalmente la ciudad con pasquines antibizantinos.

-Gracias al inteligente uso de la imprenta logra auxiliar al emperador y al patriarca de Constantinopla en su lucha contra el movimiento iconoclasta que, surgido con fuerza en Egipto, amenazaba con crear un profundo cisma en el imperio.

-Tras descubrir casualmente que un tabernero de Constantinopla había inventado la destilación del vino, se vale del todavía desconocido brandy -supervino en la terminología de la novela- y de la también desconocida pólvora para desbaratar la alianza de un reyezuelo del Cáucaso con los nómadas de las estepas siberianas, los cuales pretendían invadir tanto el imperio bizantino como el persa.

Sinceramente me parece demasiada tela, aunque no cabe duda de que todas estas increíbles aventuras contribuyen a disfrutar de una buena y entretenida lectura... siempre y cuando no nos las tomemos demasiado en serio, por supuesto. Y conste que nada de lo que plantea Turtledove resulta inverosímil no ya en su hipotético imperio bizantino, sino incluso en la Baja Edad Media real, independientemente de que alguno de estos descubrimientos se retrasara en el tiempo.

La pólvora fue introducida en Europa, y más concretamente en España, por los árabes a mediados del siglo XIII, y ya en el siglo XIV era conocida y utilizada en todos los reinos europeos. Se sabe que la destilación del vino para obtener aguardientes o concentrados de alcohol fue inventada por los árabes allá por los siglos X u XI, conociéndose ya en la Europa cristiana desde mucho antes de la fecha en la que transcurre la novela. En cuanto a la imprenta de tipos móviles su inventor europeo fue, como es sabido, el alemán Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV, algo más de un siglo más tarde de las andanzas de nuestro protagonista, aunque desde bastante antes ya se conocía la técnica del grabado. Como fecha de invención de catalejo podemos tomar la del telescopio, tradicionalmente atribuida al holandés Hans Lippershey a principios del siglo XVII, aunque recientes investigaciones otorgan ese honor al español Juan Roget, retrasando la fecha hasta finales de la centuria anterior. En cualquier caso, todos estos hallazgos habrían estado al alcance de la tecnología del imperio de Argyros, aunque curiosamente el autor atribuye la mayoría de ellos a pueblos extranjeros.

Más difícil de digerir resulta el tema de la vacuna de la viruela, cuyo descubrimiento se retrasaría en Europa hasta las postrimerías del siglo XVIII; y no porque la sencilla metodología de la misma no hubiera estado al alcance de los médicos medievales, sino porque para poder llegar a ella fue preciso primero que la medicina occidental se liberara por completo de los asfixiantes corsés heredados de la época clásica, ya que mientras las enseñanzas trasnochadas de Hipócrates o Galeno siguieran influyendo poco o mucho en los médicos europeos tan planteamiento habría resultado poco menos que imposible.

En cuanto a los dos episodios restantes, el de la huelga avant la lettre de los artesanos alejandrinos y el de la rebelión iconoclasta, a mí personalmente me parecen los menos verosímiles, el primero porque resulta impensable tal comportamiento en una época en la que todo se resolvía de forma expeditiva a sangre y a fuego, y el segundo porque tales revueltas en contra de las imágenes religiosas existieron realmente, pero en épocas anteriores a en la que está ambientada la novela, concretamente a mediados del siglo VIII y a principios del IX. Mi impresión personal es que Turtledove se limitó a trasponer cronológicamente estos episodios para poder aprovecharlos en beneficio propio, viniera o no a cuento.

En cualquier caso, insisto una vez más, merece la pena leer la novela.

Publicado el 8-1-2012 en el Sitio de Ciencia Ficción