Los nacionalismos, el cáncer de Europa

El equilibrio

europeo. Caricatura de 1914

Vaya por delante que yo considero a los nacionalismos, con la única excepción -y con matices- de los anticolonialismos, meros residuos atávicos del tribalismo ancestral, siempre empeñado en “proteger” a quienes tienen la “suerte” de contarse entre su grey de las amenazas hostiles de las tribus vecinas. En consecuencia, por muy sofisticada que pueda resultar la presentación del envoltorio, y por supuesto sin preguntar antes a los “suyos” si quieren ser “defendidos”, sus adalides siempre acabarán violando flagrantemente algo tan fundamental -y no lo digo yo, lo dice Fernando Savater- como es el hecho de que en una sociedad democrática no hay lugar para ningún tipo de derechos colectivos -ni mucho menos para los “nacionales”- basados en criterios circunstanciales tales como la raza, la lengua, la religión o el lugar de nacimiento, sino tan sólo para los derechos individuales en nuestra condición de ciudadanos iguales ante la ley. Por esta razón, la defensa de unos presuntos “derechos vernáculos” lacerados por el estado opresor que nunca falta es una falacia que se cae, en un contexto democrático, por su propio peso, ya que no es de recibo que algo tan accidental como tu lugar de nacimiento tenga que condicionar tu vida quieras o no.

En realidad la mayoría de los nacionalismos “modernos” -irresoluble paradoja- europeos tuvieron sus orígenes a lo largo del siglo XIX, como quien dice ayer mismo, dentro del movimiento romántico que, si bien resultó extremadamente fructífero para las artes y la literatura, no pudo ser más nefasto en lo que a la política se refiere; y no porque los gobiernos contra los que se rebelaron, dictaduras en su mayor parte, fueran muy defendibles, sino porque las opciones alternativas que planteaban, y que en bastantes casos llegaron a cuajar, no fueron sensiblemente mejores ni, por supuesto, democráticas en el sentido que le damos ahora a este concepto.

Eso sí, como buenos románticos, estos nacionalistas decimonónicos resultaron ser extremadamente hábiles a la hora de inventarse unas historias alternativas dignas de las manipulaciones descritas por Orwell en 1984, camuflando su falsedad bajo unos ropajes idílicos y edulcorados que hundiendo sus raíces hasta el Medievo, si no hasta más lejos, intentaban convencer a sus forzados “súbditos” de que su patria había sido una Arcadia Feliz hasta que los pérfidos invasores de turno -los nacionalismos siempre necesitan un enemigo, real o más frecuentemente inventado- habían procedido a aniquilar sus “libertades” -un curioso concepto aplicado a la Europa medieval y del Antiguo Régimen- que, al ser anacrónicamente “recuperadas”, les permitirían retornar a esa época dorada que nunca deberían haber perdido. Porque, huelga decirlo, otra de las habilidades de los políticos nacionalistas ha sido siempre la demagogia, una demagogia no por aberrante menos efectiva.

Por curiosidad leí en su momento, allá por los años ochenta y en plena ebullición de las tristemente fallidas autonomías, los argumentos “históricos” esgrimidos por los nacionalistas catalanes y vascos, y les puedo asegurar que no resistirían un análisis histórico mínimamente serio... pero ahí están, más fuertes que nunca y, sorprendentemente, con numerosos partidarios pese a tan palmaria falsedad.

Huelga decir que hace falta tener unas tragaderas muy considerables, o una capacidad mental sensiblemente mermada, para creerse estas fábulas que quedarían muy bien en las novelas de Walter Scott, en los cuadros de Delacroix o en la atormentada música de Berlioz, pero que cuando han sido llevadas a la práctica siempre han acabado demostrando que la nueva realidad suele ser muy diferente a la imaginada y, por lo general, casi siempre peor que la situación anterior.

¿A qué se debe, entonces, su éxito? El problema principal radica en que las ideologías políticas extremas -no sólo los nacionalismos, pero también ellos-, al igual que ocurre con las religiones e incluso en ámbitos decididamente más chuscos tales como el forofismo deportivo, son esencialmente dogmas de fe en los cuales es obligado creer, ya que cualquier abismo de raciocinio y, todavía más, de discrepancia, queda descartado de entrada. Un nacionalista no reflexiona, simplemente cree lo que le dicen sin reflexionar ni plantearse siquiera -eso sería herejía- una posible falsedad de los postulados. Así pues, no es de extrañar que los nacionalismos sean siempre la antesala del fascismo.

Voy a aclarar, no obstante, la excepción que apunté anteriormente como único caso en el que considero justificado el nacionalismo: me estoy refiriendo, claro está, a las situaciones en las que exista un régimen colonial en el cual, obviamente, nos encontramos con un pueblo -prefiero evitar el término “nación”, al haber sido tan interesadamente manipulado por unos y otros- injustamente sometido y oprimido, a la par que comúnmente explotado. Puesto que por principios yo estoy en contra de cualquier tipo de colonialismo, que en definitiva no es sino la extrapolación de la explotación de una tribu por otra tribu más poderosa, difícilmente podría oponerme a que los pueblos sojuzgados intenten liberarse de tan pesado yugo.

Pero si bien el colonialismo -europeo por lo general aunque no siempre, ahí está el caso de Japón- llegó a extenderse por gran parte del planeta, la verdad es que resulta difícil encontrar ejemplos de colonialismo clásico en el propio territorio europeo: por supuesto fue el caso de los países balcánicos emancipados a lo largo del siglo XIX del imperio turco -que luego, una vez independizados, no pararan de destrozarse entre ellos no deja de ser un sarcasmo ironía- y, por supuesto, Irlanda, que no lo lograría sacudirse el pesado yugo británico hasta bien entrado el XX, aunque no de forma total ya que siguió quedando pendiente, y todavía hoy lo sigue estando, el espinoso asunto del Ulster.

Sin embargo, y hasta donde mis conocimientos históricos alcanzan, no creo que pueda hablarse de muchos más casos de colonialismo intraeuropeo, al menos desde el Congreso de Viena para acá por poner un límite cronológico concreto, excepción hecha del aberrante anacronismo de Gibraltar y del largo sometimiento a la soberanía ¡cómo no! británica de las islas de Malta y Chipre, ambas independizadas en la década de 1960.

Cierto es que desde entonces -excluyo por tratarse de problemáticas muy particulares las dos Guerras Mundiales, aunque en ambas los factores nacionalistas tuvieron mucho que ver- hubo en Europa numerosos conflictos, e incluso guerras, de raíces esencialmente nacionalistas, los cuales acarrearon un impresionante vaivén de fronteras... pero, sinceramente, y salvo en los casos anteriormente citados, no creo que pueda hablarse en puridad de situaciones coloniales sino de choques entre nacionalismos rivales y muchas veces antagónicos.

Y aunque los desastres provocados por los dos conflictos bélicos, y en especial el segundo, deberían haber bastado para vacunarnos a los europeos frente a tamañas plagas sociales, se da la circunstancia de que los nacionalismos, al igual que ocurre con ciertas enfermedades crónicas, lejos de poder ser erradicados en su totalidad acostumbran a pasar a un estado latente, del cual son capaces de rebrotar en cualquier momento siempre que las circunstancias sean las adecuadas. Esto ocurrió en los años treinta del pasado siglo sin que la memoria reciente de la catástrofe de la I Guerra Mundial sirviera para refrenarlos, y está ocurriendo de nuevo en Europa, por el momento a unos niveles todavía bajos, a raíz de la última crisis económica y de la llegada a nuestro continente de amplios colectivos de inmigrantes en buena parte, como ocurre con los musulmanes, de difícil integración en la sociedad laica europea.

Se trata, además, de un problema generalizado. En España los nacionalismos tradicionales, el catalán y el vasco, han recobrado nuevos bríos, en especial el primero de ellos merced a la insensatez de unos políticos obnubilados con una utópica e inviable independencia que lo único a lo que conduciría, aparte de las inevitables tensiones sociales internas, sería la expulsión automática de la Unión Europea y del euro, con las consecuencias negativas de todo tipo que esto acarrearía para toda España pero, fundamentalmente, para ellos. Esto no ha evitado que en su delirio y en su huida suicida hacia delante semejantes aprendices de brujo se hayan acabado haciendo el harakiri frente a los “nacionalistas de izquierda” -todo un oxímoron- de Esquerra Republicana y, todavía peor, frente a los antisistema -además de antiespañoles y de anti otras cuantas cosas más- de la CUP, lo cual ha acabado convirtiendo a la política catalana en algo sospechosamente parecido a los disparates surrealistas de los hermanos Marx, en especial a la hilarante Sopa de ganso aunque también a la famosa escena del desguace del tren de Los hermanos Marx en el Oeste.

Al mismo tiempo partidos minoritarios, por lo general procedentes de los antiguos ámbitos de la extrema izquierda y ahora reciclados en el citado oxímoron del nacionalismo de izquierda, han surgido como setas en diferentes regiones -Galicia, Valencia, Baleares, Asturias ¡y hasta Andalucía!- intentando forzar el surgimiento de nacionalismos artificiales en lugares en los que nunca existieron, que ya es empeñarse en ir contra del flujo de la historia. Aunque por fortuna son minoritarios, en ocasiones se las han apañado para conseguir un poder político muy superior que el que en justicia les correspondía, con las consecuencias negativas que cabe imaginar ya que estos individuos suelen gozar de una innegable habilidad para enredar y emponzoñar a la sociedad, empeorando todo cuanto tiene la desgracia de caer en sus manos.

Pero tal como he dicho, no se trata únicamente de un problema español. Dentro de los nacionalismos irredentos, es decir, de aquéllos que no disponen de estado propio, nos encontramos con el caso de Escocia, en la que los independentistas estuvieron a punto de ganar un referéndum en 2014. Francia cuenta con el problema, por el momento adormecido, del independentismo corso, sin contar con un hipotético contagio desde España a la Cataluña y el País Vasco franceses. Bélgica se encuentra, en la práctica, casi dividida en dos con los flamencos como facción contestataria, y en Italia es en el norte rico (la Padania) donde ha surgido un movimiento de rechazo al sur. Otros territorios con veleidades, si no marcadamente separatistas, sí de marcar en lo posible distancias con sus vecinos, son Baviera, Bretaña, Gales, quizá Irlanda del Norte si Gran Bretaña abandona definitivamente la Unión Europea, la República Srpska, Cerdeña, el Trentino, Silesia, Groenlandia, las islas Feroe... la mayoría de ellos, salvo la República Sprska, dependiente de Bosnia-Herzegovina, son territorios pertenecientes a países miembros de la Unión Europea, aunque las danesas Groenlandia y Feroe se autoexcluyeron de la misma.

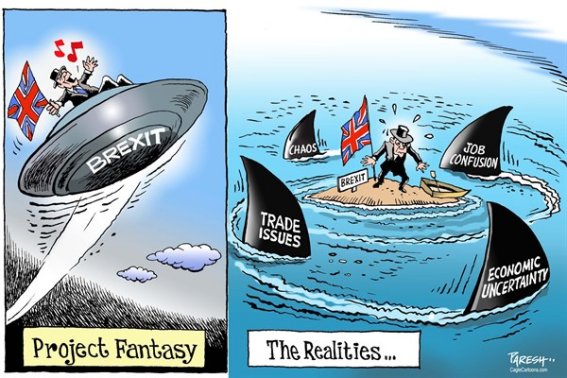

Brexit: fantasía y

realidad. Una de las muchas viñetas publicadas en internet

Sin embargo, el mayor golpe dado a la unidad europea ha sido probablemente el reciente referéndum mediante el cual Gran Bretaña decidió abandonar la Unión Europea tras más de cuarenta años de pertenencia a ella, siempre de forma remolona cuando no obstruccionista, en especial durante el mandato de la funesta Margaret Thatcher. Dejando aparte el hecho -bien lo supo en su día Charles de Gaulle- de que quizá lo mejor hubiera sido no dejarle entrar en 1973, y dejando aparte también las descaradas marrullerías y los palmarios engaños con los que los promotores del denominado Brexit lograron una victoria pírrica, lo cierto es que la idea de una Europa unida y solidaria está atravesando por momentos difíciles, sobre todo considerando que en varios de los países del antiguo bloque comunista, perdido ya el fervor europeísta inicial, se están gestando movimientos políticos antieuropeos que tienen su fiel correlato en el auge de la extrema derecha en países tan poco sospechosos de pretender volver al pasado como Francia u Holanda.

Incluso Turquía, a caballo en todos los sentidos entre los dos continentes, está peligrosamente amenazada de involución por el cada vez más autoritario y antioccidental gobierno de Recep Tayyip Erdogan, al cual el reciente y rocambolesco golpe de estado fallido le ha servido no sólo para consolidarse en el poder, sino también para emprender unas drásticas purgas que, en el momento de escribir este artículo, todavía se desconoce hacia donde pueden conducir.

En resumen, como europeísta convencido que soy no dejo de ver con preocupación como las fuerzas centrífugas de todo tipo amenazan con desbaratar todo lo que costó tantos esfuerzos levantar, máxime considerando que para mí la solución de los problemas europeos pasa indefectiblemente por hacer más Europa, rompiendo con el impasse actual que nos ha llevado a una situación intermedia -ni chicha ni limoná, que diría un castizo- entre la Europa de los estados y la Europa de los ciudadanos europeos, convirtiendo lo que debería haber sido una mera etapa intermedia en el camino hacia la unidad en una parada indefinida de la cual se desconoce cual pueda ser su duración.

Y si bien es cierto que, pese a todo, por fortuna todavía estamos muy lejos de las circunstancias políticas y sociales que abocaron a las dos Guerras Mundiales, la situación dista mucho de ser halagüeña, sobre todo con los oportunistas, demagogos y siempre dañinos nacionalismos de todo tipo empeñados en hacer lo único que saben: engañar a la gente con sus falsos populismos, creando problemas donde no los hay y agravándolos donde ya existían.

Publicado el 20-7-2016