La problemática de las restauraciones

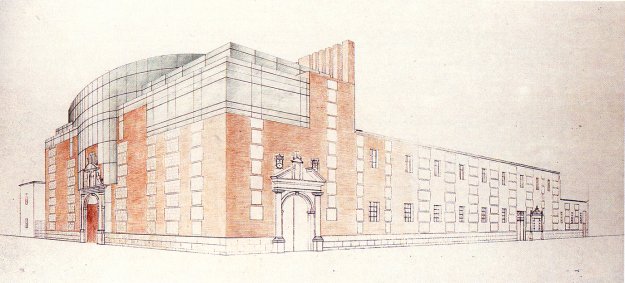

Pretendieron

incrustar este mamotreto en pleno casco antiguo de Alcalá de

Henares

Siguiendo con la línea del artículo dedicado a la arquitectura contemporánea, resulta oportuno traer a relucir un tema estrechamente vinculado con ésta, la restauración de edificios antiguos. Huelga decir que, habiendo nacido y vivido en Alcalá de Henares durante la mayor parte de mi vida, es normal que muestre una especial sensibilidad ante este tema, ya que he visto restaurar numerosos edificios de mi ciudad natal, no siempre con demasiado acierto... y no necesariamente por ineptitud de los arquitectos, sino por el mismo vicio que denunciaba en el artículo citado, la maldita manía de llamar la atención a cualquier precio.

Porque, si ya es de por sí discutible la incrustación de un edificio de diseño vanguardista en un entorno urbanístico consolidado, sea éste el que sea, todavía peor es cuando una intervención de este tipo tiene lugar en el propio edificio histórico, sin el menor respeto a una antigüedad de siglos.

En general, yo pienso que para restaurar un edificio no hay por qué seguir criterios diferentes de cuando se restaura un cuadro; habrá que consolidar lo existente y reponer lo desaparecido si se sabe cómo era, y sólo cuando se desconozca habrá que dejar un hueco pintado de color neutro. Luego se podrán admitir matizaciones tanto técnicas -que los pigmentos aplicados sean reversibles para que se puedan retirar en cualquier momento sin dañar nada de lo original- como estéticas -que lo nuevo se diferencie discretamente de lo antiguo-, pero básicamente los cuadros se restauran de esta manera, suprimiéndose asimismo los posibles añadidos de restauraciones anteriores.

Sin embargo, en las restauraciones arquitectónicas no ocurre así. ¿Por qué?

Para entender el problema con la suficiente perspectiva deberemos remontarnos hasta mediados del siglo XIX, cuando primero en Francia, y posteriormente en otros países europeos, hizo furor la escuela historicista acaudillada por el arquitecto francés Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879). Viollet-le-Duc defendía la libertad del restaurador para intentar asimilar el espíritu creador del constructor del edificio; esto en principio suena muy bien, pero en la práctica daba vía libre a los restauradores para disponer a su antojo de todas las intervenciones que se les pudiera ocurrir, independientemente de que éstas respondieran o no de forma fidedigna a la naturaleza de los elementos perdidos.

En realidad más que restaurar lo que hacían era reinterpretar el pasado según sus particulares criterios, lo que traía como consecuencia una reconstrucción de elementos arquitectónicos que tenía más de invención o de interpretación libre -cuando no libérrima- que de verdadera restauración o, si se prefiere, reposición de los citados elementos desaparecidos.

Es decir, se inventaban todo cuanto les venía en gana, dejando los edificios “más bonitos” que como probablemente lo habrían estado originalmente. Los resultados, huelga decirlo, eran espectaculares, pero esto no dejaba de ser una falsificación en toda regla, sobre todo cuando los edificios llegaban a ellos con una mezcla heterogénea de diferentes estilos y no sentían el menor escrúpulo a la hora de hacer desaparecer elementos, digamos, renacentistas o barrocos para reinventarse un neogótico fruto exclusivo de su imaginación.

Evidentemente se trataba de una aberración, por lo cual es normal que con el tiempo surgiera un justificado rechazo ante tamaños excesos. El problema es que, siguiendo la inexorable ley del péndulo, los arquitectos han acabado cayendo en los excesos opuestos, que es justo lo que padecemos ahora. Así, anatemizando al alma del pobre Viollet-le-Duc, los nuevos restauradores se han convertido al minimalismo más rabioso, llegando en los casos más extremos a la negativa absoluta a reconstruir cualquier elemento perdido limitándose a consolidar lo restante... aunque el derrumbamiento hubiera tenido lugar el día de antes y existiera documentación gráfica sobrada sobre lo existente hasta entonces.

Claro está que si esto ya es de por sí bastante malo, la incrustación de elementos arquitectónicos extraños para reemplazar a lo desaparecido -una iglesia sin bóveda o cualquier otro tipo de cerramiento suele ser poco útil-, es todavía peor... aunque yo estoy convencido de que, en el fondo, lo primero es tan sólo una mera excusa para poder campar por sus respetos en lo segundo, una forma de maquillar una intervención total y absolutamente discutible. Y es que, para mí, el problema estriba en la soberbia de unos arquitectos que no están en modo alguno dispuestos a admitir la labor discreta y callada que correspondería a un buen restaurador. Vanitas vanitatis...

Por poner un símil, lo que se ha hecho en numerosas restauraciones -aunque muy sibilinamente sus responsables las califican de rehabilitaciones- es algo similar a si a un cuadro de Velázquez al que le faltara parte de la pintura se le rellenara el hueco utilizando el estilo cubista. Y no exagero, eso es lo que han hecho, por poner un ejemplo, en el recién inaugurado Parador de Turismo de Alcalá, donde lejos de respetar al edificio barroco de un antiguo convento de dominicos, se han construido nuevos pabellones -empezando por la propia fachada principal- de rabioso estilo contemporáneo, lo cual podría estar muy bien -no lo cuestiono- en otro entorno, pero desde luego no en ese. O recurriendo a un ejemplo más internacional, otra muestra palpable, a mi modo de ver, de mal hacer fue la futurista cúpula del Reichtag berlinés, cuando ninguna dificultad habría habido en reconstruirla tal como fue, por más que esto no hubiera satisfecho al sin duda enorme ego de Norman Foster, su creador.

Algo similar ocurre con las ampliaciones de edificios antiguos, en las que no sólo se ha huido no ya del mimetismo, sino incluso de la simple discreción, sino que se ha buscado de forma deliberada un contraste que le sienta al edificio original, de forma absolutamente literal, como a un Cristo dos pistolas. Si nos fijamos en la sede de las Cortes Españolas, en la madrileña carrera de San Jerónimo, veremos que al edificio original, neoclásico de mediados del siglo XIX, se han adosado dos ampliaciones. La primera es discreta y, aunque no pretende confundirse con lo antiguo, pasa lo suficientemente desapercibida como para no escandalizar a nadie; la segunda, por el contrario, canta por soleares. Así pues, en un mismo recinto nos encontramos con dos ejemplos contiguos de lo que se debe hacer y de lo que no se debería hacer.

Así pues, podríamos resumir todo lo comentado en los siguientes puntos:

Siempre que se conozcan gráficamente los elementos desaparecidos gracias a fotografías antiguas, cuadros, dibujos, etc., debería ser obligatorio reconstruirlo de la manera más fidedigna posible. Al igual que lo importante de un libro no es el papel en el que está impreso, sino el mensaje que transmite, lo fundamental de un edificio es la impresión artística que nos quiso transmitir su creador; que los ladrillos de sus muros sean del siglo XV o del XXI es algo secundario, lo importante es el mensaje en sí, por lo que si se conoce éste nada veo de ilegítimo en reconstruirlo.

Obviamente esto tiene un límite, el ya apuntado conocimiento fidedigno y veraz de los elementos desaparecidos; si no es así no tiene ningún sentido inventárselo, tal como hacían los seguidores de Viollet-le-Duc; de hecho, resultaría muy inconveniente repetir estos errores del pasado. Sin embargo, en muchas ocasiones se plantea un problema práctico: resulta imperioso reconstruir elementos perdidos -como por ejemplo una bóveda, o un muro- para poderle dar utilidad al edificio, y si no sabemos cómo era, ¿qué hacemos?

Bien, en estos casos no resultaría nada difícil recurrir al sentido común optando por soluciones coherentes y sensatas: si el edificio es gótico lo lógico será reconstruir la bóveda en este estilo ya que, si bien se trataría una inevitable mixtificación, mucho peor sería ponerle un techo plano de hormigón, pongo por caso. Pese a que aquí la invención resultaría inevitable -aunque relativa, ya que los arquitectos saben leer un edificio incompleto deduciendo de lo conservado buena parte, si no todo, de lo perdido-, siempre sería un mal menor comparado a una intervención agresiva de éstas que tanto les gusta a muchos arquitectos actuales... ¿quizás porque no saben hacer otra cosa?

No me parece tan difícil, ni tan disparatado; pero volviendo a lo que comentaba en el artículo dedicado a la arquitectura contemporánea, si tropezamos con un arquitecto -y por desgracia hay muchos- que anteponga su ego al sentido común, e incluso al respeto hacia los usuarios de su edificio, podemos darnos por fastidiados, por mucho que esto pueda suponer -y de hecho supone- un atentado quizá irreversible contra el patrimonio heredado de nuestros mayores.

Publicado el 27-9-2009