El “anticolonialismo” norteamericano

James Monroe, probablemente el

primer imperialista norteamericano

Fotografía tomada de la

Wikipedia

Presentación

Antes de nada, he de advertir que este artículo no está incitado por ningún tipo de antiamericanismo, tan trasnochado a estas alturas como sectario; de ser una crítica lo es del colonialismo en su conjunto, rapaz por definición, que tanto daño ha causado y sigue causando, décadas después de su práctica desaparición, a través de la herencia envenenada que recibieron los nuevos países emancipados hace ya más de cincuenta años.

Pero ésta es otra historia que merece un análisis propio, por lo que en esta ocasión me voy a ceñir exclusivamente al análisis del colonialismo norteamericano; no porque haya sido peor que otros, que no lo ha sido en absoluto, sino porque choca de plano con la imagen anticolonialista que han pretendido vender desde siempre los sucesivos gobiernos de este país. Al fin y al cabo los ingleses, sin duda los responsables del colonialismo más rapaz y dañino de todos los europeos, jamás tuvieron el menor escrúpulo en disimular su explotación de los países de medio mundo, cuidándose eso sí de endilgarnos a los españoles una Leyenda Negra totalmente falsa, pero sin duda beneficiosa para sus intereses. En cuanto a los otros colonialismos tales como el francés, el holandés, el ruso, el portugués, el belga e incluso los efímeros intentos imperiales alemanes e italianos -España a esas alturas ya no pintaba nada, salvo en la disparatada aventura marroquí-, ni siquiera se preocuparon por denigrar a sus rivales para desviar la atención de sus propios desmanes; simplemente, actuaron.

El caso norteamericano, vuelvo a insistir, es completamente distinto ya que, actuando en la práctica básicamente igual que cualquier otra potencia europea y limitado tan sólo por la circunstancia de haber llegado tarde al reparto, fue no obstante no sé si denominarlo ingenuo o hipócrita, o quizás una mezcla de ambas cosas. Y desde luego, ya prometía cuando James Monroe, quinto presidente de la república entre 1817 y 1825, promulgó en 1823 la famosa Doctrina Monroe que, bajo la presuntamente filantrópica divisa de América para los americanos, encerraba en realidad la firme voluntad de la naciente potencia de considerar al continente americano como su coto particular, siendo sus consecuencias más inmediatas el apoyo a los independentistas del tambaleante imperio español, olvidando que tan sólo medio siglo antes el apoyo de nuestro país fue fundamental para que lograran la suya propia. Lo que ocurrió posteriormente, con constantes intromisiones en la política interna de estos países incluyendo golpes de estado e invasiones, amén de ser sobradamente conocido desborda las pretensiones de este artículo.

Es necesario tener en cuenta, eso sí, un rasgo distintivo que diferencia al colonialismo norteamericano de los europeos. Los fundadores de las trece colonias primitivas, autodenominados WASP -white, anglo-saxon, protestant; en español blanco, anglosajón y protestante- no sólo eran de religión protestante, sino que en su mayoría pertenecían a las distintas facciones del calvinismo que, de una manera amplia, se pueden encuadrar dentro del puritanismo. Los puritanos propiamente dichos eran disidentes del anglicanismo, al que consideraban demasiado cercano al catolicismo, aunque a ellos se irían sumando otras ramas como los presbiterianos, los anabaptistas, los congregacionalistas, los pentecostales, las iglesias reformadas, los metodistas, los bautistas, los hugonotes, los cuáqueros, los mormones, los evangélicos, los testigos de Jehová... algunas de ellas llegadas de Europa, donde eran perseguidas no sólo en los países católicos sino también en los de confesión luterana o anglicana, y otras surgidas en los Estados Unidos como escisiones de las anteriores, convirtiéndolos en el paraíso de las sectas.

Aunque las diferencias entre ellas eran notorias, solían tener en común su extremismo religioso basado en muchas ocasiones en la interpretación literal de la Biblia, incluyendo los libros más cuestionables del Antiguo Testamento. Fruto de ello acabarían desarrollando la doctrina del Destino Manifiesto, según la cual los Estados Unidos -en realidad su población WASP- serían el nuevo pueblo elegido por Dios, al igual que el Israel bíblico, para extender su hegemonía por el subcontinente norteamericano, contando con el beneplácito divino para hacer todo tipo de tropelías a las “razas inferiores” entre las que se encontraban no sólo los negros condenados a la esclavitud y los aborígenes indígenas que no eran mucho mejor tratados, sino también los oriundos de la antigua América española, en su mayoría mestizos, o los europeos católicos como los irlandeses, los italianos, los alemanes o los polacos. No es preciso ser demasiado perspicaz para encontrar en el Destino Manifiesto un precedente claro del nazismo haciendo abstracción de sus raíces religiosas, y si bien no llegaron a los extremos de abyección de este último -aunque muchos de ellos simpatizaron con el régimen nazi hasta la entrada de su país en la II Guerra Mundial-, sí cometieron infinidad de barrabasadas incluyendo una discriminación y una segregación racial, religiosa y cultural hasta fechas recientes posteriores al final de la contienda.

Primer ensayo: Luisiana y Florida

El castillo de San

Marcos, un vestigio del pasado español de Florida. Fotografía

tomada de

http://www.history.com

Centrémonos, pues, en las intervenciones netamente coloniales -es decir, de conquista y anexión a la antigua usanza- que practicaron los distintos gobiernos norteamericanos a raíz, casi, de su propia independencia y de las cuales la primera víctima fue España, sin que le valiera de nada su importante apoyo a la todavía reciente emancipación norteamericana. La expansión territorial del nuevo país comenzó de manera imparable anexionándose en primer lugar los territorios situados al oeste de los montes Apalaches, hasta que tropezó con el vasto territorio de Luisiana, que con sus más de dos millones de kilómetros cuadrados se extendía por la amplia cuenca del Missisipi desde el golfo de México hasta la frontera canadiense. La Luisiana, que había sido colonizada por Francia a mediados del siglo XVIII, fue cedida a España en 1763, al término de la Guerra de los Siete Años, en compensación por la pérdida de Florida. Aunque nuestro país logró reconquistar esta península veinte años más tarde, mantuvo su soberanía sobre la Luisiana hasta que en 1800 Napoleón, dentro de las infamantes condiciones con las que expolió una y otra vez a España, se la arrebató para vendérsela apenas tres años después al gobierno norteamericano.

Claro está que cabe especular sobre qué hubiera podido pasar de haberse mantenido la Luisiana bajo control español; lo más probable, a juzgar por lo acontecido con la vecina Florida, es que de una u otra manera hubiera acabado en poder de los Estados Unidos dada la incapacidad de nuestro país par defender militarmente un territorio tan extenso y tan alejado del centro de poder radicado en México. Pero no nos adelantemos. Florida, a diferencia de la Luisiana, había sido española, salvo durante un breve período de dominación inglesa, desde mediados del siglo XVI, y continuaba siéndolo una vez finalizada la Guerra de la Independencia. Los libros de historia suelen afirmar que Fernando VII la vendió a los Estados Unidos en 1819, pero no fue exactamente así: los norteamericanos, siguiendo una práctica que posteriormente aplicarían en los territorios mexicanos situados al norte del río Grande, procedieron a fomentar una colonización clandestina -por supuesto independentista- que acabarían utilizando como quinta columna.

En el caso concreto de Florida, en realidad el debilitado gobierno de Fernando VII -por una vez, y sin que sirva de precedente, sería injusto culparle de ello- se vio ante unos hechos consumados con Florida ocupada por tropas norteamericanas -la excusa fue la lucha contra los indios semínolas- y una oferta de compra que era tan sólo una burda manera de camuflar la más que decidida anexión en plan trágala: “o aceptas el dinero que te ofrecemos, o te quedas sin dinero y sin territorio”. A España, imposibilitada de reaccionar, no le quedó otro remedio que aceptar la imposición, con el sarcasmo añadido de que los cinco millones de dólares que presuntamente debía pagar el gobierno norteamericano al español en concepto de compra de la colonia, volaron en forma de indemnizaciones a los colonos anglosajones que se habían asentado ilegalmente en el territorio. Vamos, que ni siquiera se llegó a oler un solo dólar.

Rebanando a México

En blanco, territorios

arrebatados por Estados Unidos a México. En marrón,

el Valle

de la Mesilla, comprado en 1853. Mapa tomado de la

Wikipedia

Las infamias del naciente imperialismo yanqui no habían hecho más que empezar. A cambio de la cesión de Florida, España logró garantizar su soberanía sobre los territorios situados al norte del actual México y al oeste de la Luisiana, repartidos entre los actuales estados de Texas, Nuevo México, Arizona, California, Nevada y Utah, la mitad del de Colorado y parte de los de Wyoming, Oklahoma y Kansas.

Cuando México se independizó de España en 1821 lo hizo, lógicamente, con la integridad del territorio heredado del antiguo virreinato, extendiéndose por el este hasta la Luisiana y, por el norte de California, hasta Oregón. Sin embargo, estas fronteras no durarían mucho. Repitiendo la hipócrita jugada que tan buenos resultados diera en Florida, enseguida comenzaron a llegar colonos anglosajones a la entonces casi despobladas Texas, con el consentimiento de las autoridades mexicanas. Sin embargo, lejos de acatar la soberanía mexicana, Stephen Austin, el “padre” de la “patria texana”, organizó en 1836 una rebelión que pronto proclamó su independencia, por supuesto con el visto bueno del gobierno de los Estados Unidos. Tras una guerra en la que el cine y la propaganda norteamericanos convirtieron en épica -por parte de los sublevados, claro-, el presidente mexicano Santa Anna se vería obligado a reconocer la independencia de la flamante república... a cuyos dirigentes les faltó el tiempo para solicitar la anexión a los Estados Unidos, algo a lo que en principio éstos no accedieron por cuestiones políticas.

No obstante, la existencia de Texas como estado independiente tan sólo duró nueve años ya que, en 1845, se acabaría integrando en la Unión, lo cual provocó el estallido, dos años más tarde, de una guerra entre los Estados Unidos y México, que lógicamente no aceptaba la anexión norteamericana de su antiguo territorio. El casus belli fue una disputa fronteriza entre México y Texas, ya que esta última, apoyada por los Estados Unidos, exigía que ésta estuviera marcada por el río Bravo, mientras el gobierno mexicano sólo la aceptaba en el río Nueces, su límite tradicional, situado más al norte. La entrada de tropas norteamericanas en el territorio en disputa supuso la ruptura de hostilidades, con unos resultados catastróficos para México ya que, derrotado completamente e invadido por su poderoso vecino, se vio obligado en 1848 no sólo a reconocer la “independencia” -en la práctica anexión- texana, sino también a ceder a los Estados Unidos los vastos territorios comprendidos entre la costa californiana y Texas. Eso sí, muy en su estilo, el gobierno norteamericano “indemnizó” al mexicano con 15 millones de dólares, justo la mitad de lo que habían ofrecido por su compra antes de la guerra.

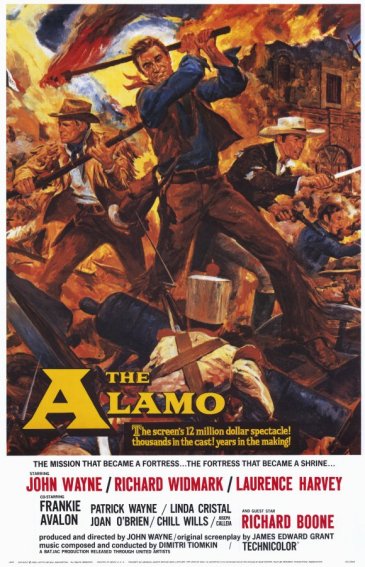

El Álamo, un ejemplo

de como Hollywood fue capaz de transformar una perfidia histórica

en

una presunta y heroica epopeya. La propaganda es así...

Ilustración tomada de la

Wikipedia

Por si fuera poco, cinco años más tarde, en 1853, los Estados Unidos le “compraron” a México, por 10 millones de dólares, otros 77.000 kilómetros cuadrados en eel valle de La Mesilla, situado al sur de Arizona y Nuevo México, transacción que se realizó de forma pacífica aunque con el ejército norteamericano preparado para intervenir por si acaso los mexicanos no aceptaban. Como para no hacerlo... y gracias a que no llegaron a cuajar las pretensiones iniciales de los insaciables yanquis, que abarcaban prácticamente la mitad norte del actual territorio mexicano.

En su conjunto las sucesivas rapiñas supusieron para los Estados Unidos la anexión de unos 2.400.000 km2, casi cinco veces la extensión de España y más de la mitad del territorio original mexicano. Con el añadido de que, posteriormente, tanto California como Texas se revelarían como los principales motores económicos de la Unión. En consecuencia, se trató de un excelente negocio.

Como puede comprobarse, cuando ni siquiera habían transcurrido cien años desde su declaración de independencia los Estados Unidos ya habían demostrado ser unos aventajados alumnos de la perfidia colonial inglesa, no importándoles, en su afán por extenderse de océano a océano, hacer todo lo que fuera necesario para conseguirlo. Huelga decir que la anglosajonización de los antiguos territorios españoles fue implacable incluso en aquéllos como California donde la huella hispana era más profunda, viéndose convertidos sus habitantes en extranjeros en su propio país y, como tales, discriminados e incluso perseguidos dentro de un deliberado plan para extirpar de los Estados Unidos cualquier vestigio de todas aquellas culturas ajenas a la ideología WASP, mientras de forma paralela tendría lugar la persecución y exterminio de las tribus indias dispersas por todo el Oeste que, por conocida, no creo necesario repetir. En consecuencia, la actual llegada masiva de emigrantes procedentes de los países americanos de cultura hispana no puede ser vista sino como una justicia poética si la consideramos conforme a sus propios y aberrantes criterios.

Y también por el otro lado

Alaska, un buen pellizco

Mapa

tomado de la

Wikipedia

De forma paralela también rebañaron terrenos por el norte, en esta ocasión a sus hermanos anglosajones ya que la opinión de los aborígenes evidentemente no contaban. A lo largo de la primera mitad del siglo XIX surgieron varias disputas fronterizas con Gran Bretaña, resueltas de forma más o menos pacífica pero por lo general a favor de los Estados Unidos, como ocurrió con el “redondeo” del Tratado de Londres de 1818 que fijó la frontera común en el paralelo 49º, dejando del lado estadounidense una buena porción de territorio perteneciente hoy a Dakota del Norte y Minnesota junto con una pequeña porción de Dakota del Sur; con el Tratado Webster-Ashburton de 1842, gracias al cual ganaron territorio en Maine y Minnesota, o con el Tratado de Oregón de 1846, merced al cual lograron una considerable expansión territorial por los actuales estados de Washington, Oregón, Idaho y parte de Montana y Wyoming.

La consolidación de su territorio continental culminó con la compra de Alaska a Rusia en 1867 -1.700.000 kilómetros cuadrados, más de tres veces la extensión de España-, al menos en esta ocasión sin coacciones militares previas, aunque los rusos no tardaron en arrepentirse al descubrir que habían hecho un mal negocio. Con esta anexión heredaron también una antigua disputa fronteriza entre Rusia y Canadá, convertida entonces en un dominio británico -en la práctica una semi independencia, pero todavía dependiente de la metrópoli- a causa del largo y estrecho apéndice que cuelga del sur de Alaska a lo largo de casi 800 kilómetros ocupando la zona costera vecina a la provincia canadiense de la Columbia Británica. El acuerdo definitivo no llegó hasta 1903, evidentemente en beneficio de los Estados Unidos. Más al sur la delimitación de la frontera marina en el estrecho de Juan de Fuca, situado entre la orilla meridional de la isla de Vancouver y el norte de Oregón, sigue sin ser resuelta.

Objetivo: España

El hundimiento accidental del Maine

fue utilizado como excusa por los Estados Unidos

para declarar la guerra a

España. Fotografía tomada de la

Wikipedia

Otro ejemplo de perfidia fue la desastrosa -para España- guerra de 1898. Entonces tanto en Cuba como en Filipinas había guerras independentistas, y daba la casualidad de que ciertos importantes sectores económicos norteamericanos estaban muy interesados en controlar la economía cubana, en especial la explotación de la caña de azúcar. De hecho, al menos cuatro presidentes de los Estados Unidos -John Quincy Adams, James Polk, James Buchanan y Ulysses S. Grant- habían intentado recurrir a la treta habitual de ofrecer la compra de la isla, a lo que siempre se había negado el gobierno español.

A ellos se sumaba un sector belicista encabezado por Theodore Roosevelt, futuro presidente de los Estados Unidos y entonces secretario adjunto de la Armada, cargo desde el que organizó la guerra contra España a espaldas del presidente McKinley, que no era proclive a ella, con el apoyo incondicional del inmoral Randolph Hearts, inmortalizado muy a pesar suyo por Orson Welles en Ciudadano Kane. Fue Roosevelt quien propaló la falacia, que posteriormente se demostraría falsa, de la voladura intencionada del acorazado Maine por parte de unas autoridades españolas que lo último que deseaban era proporcionar una excusa a los Estados Unidos para que éstos la utilizaran como casus belli, tal como finalmente ocurrió gracias, en buena medida, a sus trapacerías.

Una vez abiertas las hostilidades este belicoso individuo intervino personalmente en la invasión de Cuba al mando de un batallón de caballería, lo que le valió para ganarse una injustificada reputación de héroe por la que fue propuesto para recibir la Medalla de Honor, máxima condecoración militar estadounidense; tras varios intentos fallidos -y con razón-, ésta le sería entregada finalmente en 2001, ya a título póstumo, por el entonces presidente George W. Bush, otra buena pieza con el que probablemente habría congeniado. Sorprendentemente, el galardón que sí recibió Theodore Roosevelt en vida, con la excusa de su mediación en la guerra ruso-japonesa de 1904-1905, fue el Premio Nobel de la Paz de 1906, lo cual no deja de ser un sarcasmo ya que el buen señor de pacífico no tenía absolutamente nada.

Theodore Roosevelt, el

Rambo del barrio. Fotografía tomada de la

Wikipedia

Otro de los méritos de tan insigne personaje, ya como presidente de los Estados Unidos (1901-1909), fue el establecimiento, como guía de la política internacional de su país, de la doctrina del Big Stick -el Gran Garrote-, lo que da buena idea de como las gastaba el angelito. Fruto de sus sutiles métodos sería la secesión de Panamá, de la que hablo más adelante, que inauguraría una larga lista de intervenciones militares e injerencias en los asuntos internos de numerosos países americanos.

Como cabe suponer, la intromisión norteamericana en Cuba y Filipinas, justificada con la hipócrita excusa de apoyar a los movimientos independentistas de ambas naciones, pronto se revelaría como lo que realmente era, un expolio colonial puro y duro. Una vez arrebatada a España, Cuba estuvo ocupada militarmente por tropas norteamericanas hasta 1902, año en el que le concedieron formalmente la independencia tras chantajear al nuevo gobierno cubano obligándole a incluir en su Constitución la conocida como Enmienda Platt, mediante la cual los Estados Unidos se arrogaban el derecho a intervenir en los asuntos internos del nuevo estado siempre que lo consideraran oportuno. Y así lo hicieron en 1906-1909, 1912 y 1933. Asimismo hubo un intento de apropiarse de la isla de Pinos, situada frente al extremo occidental de Cuba, a la cual se había dejado de forma deliberada en una situación jurídica ambigua, no resolviéndose el contencioso sobre su soberanía hasta 1925.

Pese a que la Enmienda Platt fue derogada oficialmente en 1934, las intromisiones norteamericanas en la política interna cubana proseguirían hasta la revolución castrista de 1959 incluyendo la frustrada invasión de Bahía Cochinos en 1961, a las que siguió un embargo comercial todavía vigente en la actualidad que para lo único que sirvió, además de crear penurias a los cubanos, fue para consolidar la dictadura castrista.

Peor aún fue el caso de Filipinas, donde la firma de un acuerdo de alto el fuego -el Pacto de Biak-na-Bato- en diciembre de 1897 entre el gobierno español y los insurgentes filipinos no impidió el apoyo norteamericano a los rebeldes, a los cuales armó incitándoles a combatir de nuevo contra España. Paralelamente la batalla naval de Cavite, en mayo de 1898, supuso la derrota de la flota española y la invasión norteamericana del archipiélago. Pese a que oficialmente los Estados Unidos tan sólo pretendían ayudar a Filipinas a emanciparse de nuestro país, la nueva república independiente proclamada en junio de 1898 tuvo una existencia efímera, pues pronto se comprobó que sus presuntos libertadores habían llegado para quedarse, reemplazando el dominio español por el suyo propio.

Buena muestra de la doblez con que actuaron los Estados Unidos fue la declaración del presidente McKinley afirmando que “devolver las Filipinas a España sería cobarde y deshonroso” (!), y que “los filipinos no estaban preparados para autogobernarse y pronto sufrirían peor desorden y anarquía que en tiempos de España”. Así pues se quedaron allí y no precisamente en plan amistoso, ya que para llevar adelante su “humanitaria” pretensión de “ recoger a todos los filipinos y educarlos y elevarlos y civilizarlos y cristianizarlos, y por la gracia de Dios hacer todo lo que podamos por ellos” se vieron “obligados” a sofocar la rebelión de sus chasqueados pupilos. Esta guerra, mucho menos conocida que la librada contra España, duró desde 1899 hasta 1902 causando la muerte a 20.000 soldados filipinos y a más de un millón de civiles, el 10% de la población, lo que le ha valido ser calificada de genocidio.

Una vez conseguida la victoria los Estados Unidos convirtieron a las Filipinas en una colonia, y allí permanecieron hasta que fueron desalojados por los japoneses en 1942, retornado a ellas tras la expulsión de las tropas niponas en 1945. Todavía les costaría concederles la independencia, algo que finalmente tuvo lugar en 1946, de forma más nominal que real, casi cincuenta años después de que hubieran “liberado” al país del yugo colonial español. Mientras tanto, y por no faltar a sus costumbres, los nuevos amos de las islas habían procedido a desmantelar de forma sistemática todo atisbo de cultura española, imponiendo el inglés como lengua oficial. Y lo consiguieron, ya que en la década de 1920 Vicente Blasco Ibáñez pudo constatar la efectividad con la que habían conseguido erradicar nuestro idioma.

Cuba y Filipinas no fueron los únicos territorios arrebatados a España tras la guerra de 1898, ya que los Estados Unidos aprovecharon para rebañar también, a modo de propina, las islas de Puerto Rico y Guam, donde ni por asomo había movimientos independentistas.

Puerto Rico, a la que España le había concedido una Carta Autonómica en 1897, fue sometida a un régimen colonial puro y duro asegurado mediante un control militar que reprimió sin contemplaciones -y en ocasiones con muertos- cualquier manifestación nacionalista hasta una fecha tan tardía como 1950, en la que las fuerzas ocupantes recurrieron a bombardeos con aviones y artillería. El primer gobernador local -hasta entonces habían sido impuestos por el gobierno norteamericano- accedió al poder en 1948 tras vencer en las primeras elecciones democráticas convocadas en la isla, y hasta 1952 Puerto Rico no alcanzó el estatuto de estado libre asociado que aún hoy mantiene, equivalente a lo que en Europa se entiende por un gobierno autonómico.

La pequeña isla de Guam, con una extensión de 549 km2 similar a la de Ibiza y una población de 168.000 habitantes, sigue siendo al día de hoy una colonia de los Estados Unidos incluida en la lista de la ONU donde se recogen diecisiete territorios no autónomos que, según este organismo internacional, deberían ser objeto de descolonización. De los dieciséis restantes dos de ellos, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y la Samoa Americana están bajo el control de los Estados Unidos, correspondiendo los otros catorce a Francia (uno), Nueva Zelanda (uno), Marruecos (uno) y, cómo no, a Gran Bretaña diez. Huelga decir que no existen expectativas de que el estatus político de Guam pueda cambiar en un futuro.

Y si bien es cierto que los portorriqueños han aceptado su situación política actual, algo que no ha ocurrido con los chamorros de Guam, no es esto lo que estoy considerando aquí, sino las circunstancias arteras de las que se sirvieron los Estados Unidos para apropiarse de las dos islas.

Hawai y Panamá: suma y sigue

Liliuokalani, la última

reina de Hawai, destronada por los Estados Unidos

Fotografía tomada

de la

Wikipedia

Además de los zarpazos asestados a la debilitada España, los gobernantes norteamericanos de la época perpetraron otras dos más que discutibles intervenciones en Hawai y Panamá. Las islas Hawai eran entonces una monarquía reconocida por las principales potencias, y disfrutaban de un gobierno relativamente homologable con los europeos de la época. Pero a finales del siglo XIX una serie de disturbios políticos convulsionaron al archipiélago y en 1893 el gobierno de los Estados Unidos, alegando “posibles amenazas a los bienes y a las vidas de sus ciudadanos residentes en las islas”, se apresuró a intervenir militarmente en ellas. Previamente, claro está, un grupo de residentes europeos y norteamericanos se habían apresurado a crear un Comité de Seguridad en cuyos planes figuraban el derrocamiento de la monarquía y la anexión a los Estados Unidos. ¿Les suena? Y así ocurrió. La reina Liliuokalani se vio forzada a abdicar en enero de 1893, proclamándose en julio de ese mismo año la República de Hawai... que duró exactamente cuatro años, puesto que las islas fueron anexionadas a los Estados Unidos el 7 de julio de 1898, primero como territorio y desde 1959 como estado.

No menos turbio fue el asunto de Panamá. Tras el éxito obtenido en la construcción del Canal de Suez, Ferdinand de Lesseps intentó repetir la proeza con el Canal de Panamá, cuyas obras se iniciaron en diciembre de 1879. Lamentablemente Lesseps no previó que las dificultades orográficas del istmo de Panamá eran infinitamente mayores que las del de Suez, razón por la que las obras acabaron paralizándose diez años más tarde, dejando el canal inconcluso y un gravísimo quebranto económico a sus accionistas, sobre todo, franceses.

Una vez consumado el abandono francés serían los Estados Unidos quienes fijaran su atención en esta vía de comunicación transoceánica, para lo cual entraron en negociaciones con el gobierno de Colombia, país del que entonces formaba parte Panamá. Pero como éstas no daban el fruto deseado a causa de las convulsiones políticas colombianas, y por si fuera poco el golpe de estado de 1900 puso en la presidencia del país a José Manuel Marroquín, poco o nada predispuesto a ceder a las exigencias yanquis, Theodore Roosevelt -sí, el mismo individuo, un auténtico Rambo avant la lettre-, que ya era presidente, decidió tirar por la calle de en medio.

Así, aprovechando la inestabilidad política colombiana fomentó la secesión de Panamá, cuya independencia se apresuró a reconocer en noviembre de 1903. Apenas una semana más tarde, ¡oh, casualidad!, los Estados Unidos firmaban un tratado con las autoridades del nuevo país cuyas condiciones, por decirlo de una manera suave, eran leoninas: los Estados Unidos se apropiaban no sólo del canal sino también del territorio circundante a ambas orillas, la conocida como Zona del Canal de Panamá, en la cual ejercerían no sólo el control del mismo sino también la soberanía -esto, la convertía en una colonia de facto- por tiempo indefinido. Esta situación se mantuvo durante décadas hasta que, tras la firma en 1977 de los Tratados de Reversión entre Jimmy Carter y Omar Torrijos, la zona retornó a la soberanía panameña el 31de diciembre de 1999, tras casi un siglo de dominio estadounidense.

No tendría esa suerte la base naval de Guantánamo, en Cuba, de triste memoria como campo de concentración tras la Guerra de Irak. El gobierno cubano cedió en 1903 a los Estados Unidos, en calidad de arrendamiento perpetuo, el territorio sobre el que se asienta, vecino de la ciudad homónima, y en ello se apoya la Administración norteamericana para rechazar hipócritamente que se trate de un territorio ocupado, pese a que ejerce de facto una soberanía plena aplicando sus leyes e impidiendo la entrada a los cubanos. Y así sigue pese a las continuas reclamaciones cubanas ya que, como cabe suponer, tras la revolución castrista de 1959 las distintas administraciones norteamericanas no han sido precisamente proclives a abandonarlo.

A modo de postre

Vestigio colonial español

en las Islas Marianas

Fotografía tomada de la

Wikipedia

Todavía detentan los Estados Unidos algunos pequeños territorios más, tanto en el Caribe como en el Pacífico. En el primer mar cuentan con la mitad del archipiélago de las Islas Vírgenes -la otra mitad es británica-, comprada a Dinamarca en el transcurso de la I Guerra Mundial tras “insinuar” al gobierno danés que en caso de ser invadido el país por Alemania, cosa que finalmente no ocurrió, los Estados Unidos procederían a ocupar las islas para evitar que fueran usadas como base por los submarinos alemanes. Y allí siguen pese a los requerimientos de la ONU.

A la que sí ocuparon por cierto, ya en la II Guerra Mundial, fue a la neutral Islandia, relevando a las tropas británicas en junio de 1941 incluso antes de entrar en guerra contra las potencias del Eje.... porque da la casualidad de que no fueron los nazis los únicos que se dedicaron a avasallar a los países neutrales.

En el Pacífico, además de la isla de Guam, poseen desde el final de la II Guerra Mundial el resto del archipiélago de las Marianas, vendidas por España a Alemania en 1899 y ocupadas entre 1914 y 1944 por Japón, que en la actualidad cuentan desde 1986 con un estatus similar al de Puerto Rico. Sorprende que Guam, pese a pertenecer al archipiélago, no fuera incluida con ellas, aunque cabe sospechar que pudiera tratarse de razones estratégicas ya que el gobierno norteamericano siempre ha mantenido en Guam una importante presencia militar.

A ellas se suma la mitad del archipiélago de Samoa, repartido en 1899 entre Alemania y los Estados Unidos; mientras la antigua parte alemana, que pasó a ser controlada por Nueva Zelanda en 1914, alcanzó su independencia en 1962, la parte norteamericana no tuvo esa suerte y continúa siendo, como ya he comentado, un territorio catalogado por la ONU como pendiente de descolonización.

Quedan además bajo soberanía norteamericana los denominados Territorios no incorporados, un eufemismo para denominar sus colonias. Los principales son Puerto Rico, las Marianas del Norte, Guam, las Islas Vírgenes y Samoa, ya citados los únicos poblados. El resto son pequeñas islas e islotes deshabitados: las islas Baker, Howland, Jarvis, Midway, Wake, los atolones Johnston y Palmyra y el arrecife Kingman, todos ellos en el Pacífico y la isla Navaza en el Caribe, reclamada por Haití. También mantiene una disputa territorial con Colombia por tres minúsculos territorios administrados por esta última, la isla Serranilla, el bajo Nuevo y el banco Rosalinda.

Un caso peculiar es el de la pequeña isla de Diego García, situada en el océano Índico. Pertenece al archipiélago Chagos, segregado de la isla Mauricio en 1965 por Gran Bretaña tres años antes de la independencia de ésta en 1968, permaneciendo bajo soberanía británica bajo el nombre de Territorio Británico del Océano Índico. Movido por sus intereses militares el gobierno inglés practicó entre 1967 y 1973 una deportación forzosa de los tres mil habitantes de la isla la cual, pese a ser anulada en 2000 por la corte suprema británica, no fue revocada al dar prioridad a su condición estratégica, como asimismo hizo oídos sordos en 2019 a la resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas instando a la devolución del archipiélago a Mauricio. En 1966 Gran Bretaña arrendó la isla a los Estados Unidos, que instalaron en ella una importante base militar en la que el acceso está completamente prohibido a todos quienes no pertenezcan a su dotación. Así pues, ambos países comparten la infamia.

¿Suma y sigue?

Mapa de Groenlandia tomado de

la

Wikipedia

De estrambote, o mejor dicho estrambótica, se puede calificar la propuesta lanzada por el histriónico Donald Trump a Dinamarca, en una fecha tan reciente como 2019, de comprar Groenlandia, sin que llegara a saberse por el momento si la iniciativa iba en serio -al fin y al cabo precedentes históricos no faltaban- o si se trató de una de sus chuscas ocurrencias sin mayor recorrido real. El caso fue que el gobierno danés la rechazó tajantemente y el norteamericano replegó velas, al fin y al cabo los tiempos ya son otros y Dinamarca no deja de ser un aliado de la OTAN y miembro de la Unión Europea. Pero sí llegaron a un acuerdo económico con el gobierno autónomo groenlandés que tampoco gustó demasiado a muchos de los políticos de la metrópoli al temer que pudiera tratarse de un caballo de Troya, de lo que también hay precedentes.

Conviene recordar que los Estados Unidos poseen la base militar de Thule -rebautizada como Pituffik- enclavada al norte de Groenlandia, la cual fue construida en 1941, durante la II Guerra Mundial y varios meses antes de su entrada en la guerra, oficialmente para impedir que la isla fuera ocupada por los nazis tal como lo había sido Dinamarca un año antes. El acuerdo contó con el beneplácito del embajador danés en los Estados Unidos, pero no del gobierno colaboracionista, que lo declaró nulo acusando al embajador de alta traición. Aunque el acuerdo establecía que la base se mantendría hasta que desapareciera la amenaza para los Estados Unidos, una vez terminada la guerra no abandonaron la base pese a las reclamaciones danesas, utilizándola como puesto avanzado para vigilar y espiar durante la Guerra Fría los territorios árticos de la Unión Soviética; y hasta el día de hoy, con Dinamarca como miembro de la OTAN desde 1949, allí siguen bajo la denominación de enclave no incorporado, supongo que un eufemismo para barnizar el hecho de que está controlada de facto por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y no por las autoridades locales o la danesas.

Mientras la presidencia de los Estados Unidos estuvo en manos de un presidente normal como Joe Biden tan extemporánea reclamación quedó olvidada, pero tras la sorprendente -y bochornosa para cualquier estadounidense decente- victoria del atrabiliario Trump éste la resucitó sin llegar siquiera a esperar a su nombramiento, para disgusto del gobierno danés y mosqueo de la Unión Europea, con el peregrino argumento de que la anexión de Groenlandia era una cuestión de seguridad nacional para los Estados Unidos, por lo que en caso de fracasar como es previsible su oferta, cabría temer que recurriera a la extorsión e incluso a una invasión al viejo estilo.

Cabe reseñar que a la importancia geoestratégica de Groenlandia, potenciada por la criminal agresividad del dictador ruso Vladimir Putin, hay que sumar que el deshielo parcial de la isla ha puesto al descubierto unos importantes yacimientos minerales que la convierten en un apetitoso reclamo, sobre todo para alguien sin escrúpulos que representa la peor cara posible del capitalismo salvaje. Así pues convendría tomarse en cuenta sus bravatas, sobre todo teniendo en cuenta los precedentes históricos comentados anteriormente que, hasta la llegada de este individuo, parecían ya olvidados.

A todo esto huelga decir que no se ha molestado en pedir su opinión a los interesados, es decir los groenlandeses, los cuales según he leído estarían a favor de una independencia de Dinamarca en un plazo más o menos lejano, algo incompatible con el neocolonialismo trumpiano calcado de su nefasto antecesor Theodore Roosevelt y su brutal Big Stick. Y si bien el statu quo actual es un freno a sus ambiciones dado que resultaría caro a los Estados Unidos enfrentarse a la OTAN y a la Unión Europea, en caso de una hipotética independencia groenlandesa cabría temer que el pez grande acabara comiéndose al chico, aunque es de esperar que para entonces hubiera terminado su segundo y último mandato presidencial sin posibilidad de reelección... a no ser que tuviera la osadía de modificar la Constitución de su país en beneficio propio.

Por si fuera poco, sus delirios no se han quedado ahí. A su empeño, demagógico o real, de zamparse Groenlandia ha sumado otras pasadas de rosca como la reivindicación de la soberanía del Canal de Panamá, la insinuación de que Canadá debería incorporarse a los Estados Unidos o sus injerencias en México, incluyendo la fantasmada de proponer el cambio de nombre del golfo homónimo por el de Golfo Americano. Casi nada.

Lo que sí perpetró en enero de 2026 fue una intervención militar en Venezuela saldada con la captura de Nicolás Maduro, pero sin el menor intento de democratizar el país manteniendo intacto su aparato político siempre y cuando sus nuevos responsables se sometieran a sus dictados. Asimismo se ensañó con Cuba no por ser una dictadura sino por no serle adicta, aplicándole un bloqueo petrolero gracias al control de las exportaciones de crudo venezolanas. Y a esperar a saber cual será la próxima.

Es de desear que estas estrambóticas propuestas no pasen de ser una más de sus habituales baladronadas, pero asimismo es de temer que lo que pretenda en el fondo sea ganar posiciones en el convulso escenario geopolítico internacional y, con toda probabilidad, sacar tajada económica de ello a costa de sus vecinos y teóricos aliados; y no está solo, conviene no olvidar que cuenta con un preocupante número de seguidores incondicionales pertenecientes a los sectores más cerriles de la sociedad norteamericana, los cuales fueron capaces de asaltar el Capitolio y vete a saber de qué en un futuro en que tengan barra libre dentro de un país cada vez más polarizado. Por si fuera poco, cuenta también con el apoyo de varios de los empresarios más rapaces y sin escrúpulos del planeta, con lo que ello podría llegar a suponer dado el peso de sus empresas en el ámbito mundial y que sus pretensiones no son precisamente las de ejercer mecenazgos.

Otro motivo de preocupación no menos grave son sus intromisiones en la política interna de los países de la Unión Europea, siempre en apoyo de las formaciones de extrema derecha con las que tanto parece simpatizar, y de sobra sabemos los europeos hasta donde pueden llegar los nacionalismos desbocados. Al fin y al cabo Hitler empezó con mucho menos y así acabó la cosa.

En cualquier caso su megalomanía y su volubilidad recuerdan cada vez más más a Calígula o Nerón que a defensores del colonialismo norteamericano como Theodore Roosevelt, por lo cual resulta difícil predecir cuales puedan ser sus ocurrencias futuras y si éstas acabarán materializándose o no.

Liberia, o un ejemplo de como a las buenas intenciones las puede cargar el diablo

Joseph Jenkins

Roberts, primer presidente de Liberia

Fotografía tomada de la

Wikipedia

Aunque los Estados Unidos nunca llegaron a poseer colonias en África, resulta conveniente recordar el caso particular de Liberia, puesto que de una manera indirecta sí estuvieron involucrados en el surgimiento de este estado. La historia arranca a principios del siglo XIX, y se enmarca en la pugna desatada entre los partidarios y los adversarios de la esclavitud. La American Colonization Society, una entidad filantrópica fundada en 1816 con la misión de manumitir esclavos negros, pergeñó la genial idea de adquirir un territorio en la costa del Golfo de Guinea con objeto de enviar allí a los negros libertos. Huelga decir que los antiguos esclavos no procedían en su mayor parte del territorio elegido -la actual Liberia- y que en muchos casos estaban además completamente desligados del continente africano tras varias generaciones nacidas en América. Y por supuesto, tampoco preocupó a nadie que ese lugar estuviera habitado por una población autóctona que nada en absoluto tenía en común, salvo el color de la piel, con los recién llegados. Por si fuera poco, la ocupación de la futura Liberia en poco o nada se diferenció de las prácticas coloniales de las potencias europeas contemporáneas.

Así pues, pasó lo que tenía que pasar. Tras iniciarse los asentamientos de negros norteamericanos en 1822, en 1847 la American Colonization Society cedió la tutela del nuevo país a sus patrocinados, los cuales se constituyeron en un estado independiente con unas estructuras políticas formalmente copiadas de las de los Estados Unidos.

Sin embargo la realidad fue muy distinta, ya que los negros llegados de América, apenas un 5% de la población total, se apresuraron a acaparar todos los resortes de poder dejando a los indígenas completamente marginados. En consecuencia Liberia fue en la práctica una colonia más, con la única diferencia de que los colonizadores eran del mismo color de piel que los colonizados. O todavía peor, puesto que los américo-liberianos remedaron las pautas de conducta de los blancos, firmemente convencidos de su superioridad cultural sobre sus súbditos africanos. Con lo cual, el pomposo nombre con el que fuera bautizado el país no pasó de ser un sarcasmo.

Esta situación se mantendría sin cambios, pese a las periódicas revueltas nativas, hasta que en 1980 éstos consiguieron finalmente expulsar del poder a los américo-liberianos, lo cual, lejos de resolver el secular conflicto, lo enconó todavía más sumiendo al país en una espiral de violencia y de guerras tribales que lo ensangrentaron durante más de dos décadas hasta la firma de los acuerdos de paz de 2003.

En resumen, la única aventura colonial norteamericana en África no se puede decir que resultara precisamente un éxito, por muy bienintencionadas que pudieran haber sido las intenciones de sus promotores.

Publicado el 12-7-2016

Actualizado el

15-2-2026