La Doctrina Wilson: ¿ingenuidad, o cinismo?

Woodrow Wilson, presidente de los

Estados Unidos entre 1913 y 1921

Fotografía tomada de la

Wikipedia

Cuando el 28 de julio de 1914 estalló la I Guerra Mundial, era presidente de los Estados Unidos Thomas Woodrow Wilson, que había iniciado su mandato en 1913 y lo concluiría, tras una reelección, en 1921, razón por la que fue al dirigente norteamericano a quien correspondió afrontar no sólo el conflicto bélico, sino también las complejas consecuencias que acarreó la posguerra.

Como es de sobra sabido, en un principio los Estados Unidos se declararon neutrales, aunque en realidad se trató de una no beligerancia desde la cual auxiliaban a Gran Bretaña con provisiones y materiales estratégicos. Su entrada en la guerra como nación combatiente no tuvo lugar hasta abril de 1917, casi tres años después de su inicio y tan sólo unos meses antes de que el nuevo régimen soviético firmara un armisticio con los Imperios Centrales. No obstante, y pese a que la intervención norteamericana duró únicamente año y medio, ésta resultó decisiva para la victoria final de los aliados, convirtiendo a los Estados Unidos en uno de los principales interlocutores del bando vencedor.

El final de la guerra fue sancionado por varios tratados de paz, primero el de Brest-Litovsk entre Rusia y los Imperios Centrales en marzo de 1918, unos meses antes de que terminara ésta y ya, con carácter general, el de Versalles en junio de 1919, complementado por los de Saint Germain (septiembre de 1919), que sancionó el desmembramiento de Austria-Hungría; Neully (noviembre de 1919), entre los aliados y Bulgaria; Trianón (junio de 1920), que reorganizó los territorios del antiguo reino de Hungría, y Sévres (agosto de 1920), que desmembró el imperio otomano. Asimismo Italia y Yugoslavia firmaron el tratado de Rapallo (noviembre de 1920) delimitando su frontera común, mientras el nuevo régimen turco de Ataturk conseguiría revocar el de Sévres cambiándolo por el de Lausana (julio de 1923), más favorable para sus intereses.

Sin embargo, y contrariamente a lo que se esperaba, estos tratados no sólo no sirvieron para implantar una paz definitiva en Europa sino que contribuyeron a envenenar todavía más la convulsa política de entreguerras, preparando el camino para que, tan sólo veinte años después, estallara una nueva guerra todavía más devastadora que la pasada. Mucho se ha hablado, y con razón, de la innecesaria humillación a la que Francia, todavía resentida por el desastre de Sedán de 1870, sometió a Alemania, anexionándose Alsacia y Lorena y estrangulando la economía germana mediante la imposición de unas desaforadas reparaciones de guerra -Francia llegó a ocupar temporalmente el Sarre y el Ruhr como garantía de pago- que acabarían acarreando el colapso de la República de Weimar y la inmediata llegada al poder del nazismo.

Pero no fue ésta la única consecuencia perniciosa de los tratados, ya que a las ya viejas disputas fronterizas de los países balcánicos se sumaron, a raíz de la amputación del territorio alemán y de la desintegración de los imperios ruso, austro-húngaro y otomano, otras nuevas que involucraron a la práctica totalidad de los países, tanto los antiguos como los nuevos, de la Europa central y oriental.

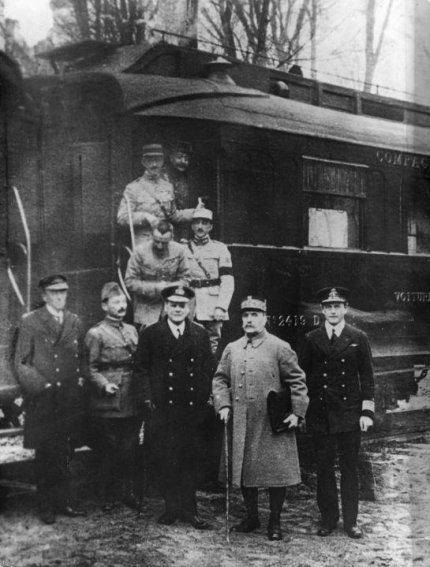

El Armisticio de

Compiègne puso fin a la I Guerra Mudial el 11 de noviembre de

1918

Fotografía tomada de la

Wikipedia

De hecho, el armisticio firmado a finales de 1918 por las derrotadas Potencias Centrales -Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria- no sólo no supuso una paz general sino que, por el contrario, fue el preludio de una serie de guerras locales que contribuyeron a empeorar la situación política. Así, junto con la cruenta guerra civil de la Rusia poszarista (1917-1923), hubo una guerra civil en Finlandia (1918) y conflictos armados de diferente magnitud entre Rusia y Polonia (1920-1921), Rusia y Estonia (1918-1919), Rusia y Lituania (1918-1919), Polonia y Ucrania (1918-1919), Polonia y Lituania (1919-1920), Hungría y Checoslovaquia (1919), Hungría y Rumania (1919), Grecia y Turquía (1919-1923) y Armenia y Turquía (1920). Sin relación con la I Guerra Mundial, pero contemporánea a estos conflictos, fue la guerra entre Gran Bretaña e Irlanda (1919-1921) saldada con la independencia de este último país y continuada por la guerra civil irlandesa (1922-1923).

Como puede comprobarse, la herencia de la I Guerra Mundial fue cualquier cosa menos tranquila, con multitud de rencillas -además de las armadas- entre la mayor parte de los antiguos países contendientes. Frente a este avispero, ¿cuál era la actitud de los Estados Unidos o, si se prefiere, de su presidente Wilson? Bien, por supuesto no tenían pretensiones territoriales y, dentro de su tradicional apoyo a Gran Bretaña, intentaron ejercer un papel moderador cuyo eje principal fueron los conocidos Catorce Puntos de Wilson, comúnmente conocidos como Doctrina Wilson en homenaje a su promotor que, por cierto, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz de 1919.

Estos Catorce Puntos eran un compendio de declaraciones generales de buenas intenciones en las relaciones internacionales -de hecho fueron el punto de arranque de la Sociedad de Naciones- y de propuestas de solución a cuestiones concretas heredadas de la Gran Guerra, como el respeto a la integridad territorial de Rusia (punto 6º), a la de Bélgica (punto 7º), el reajuste de las fronteras italianas conforme al principio de nacionalidad (punto 9º), la oportunidad para un desarrollo autónomo de los pueblos del antiguo imperio austro-húngaro (punto 10º), la concesión de un acceso al mar a Serbia y arreglo de las relaciones entre los estados balcánicos de acuerdo con sus sentimientos y el principio de nacionalidad (punto 11º), seguridad de desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas del antiguo imperio otomano (punto 12º) o la declaración de Polonia como estado independiente con acceso al mar (punto 13º).

En resumen, Wilson venía a defender lo que ahora podría definirse como la Europa de las Naciones, aplicando el añejo -y dañino- concepto romántico del estado-nación que define a esta última como una sociedad homogénea articulada en torno a un idioma propio, aunque también se suelen esgrimir otros elementos identitarios tales como una historia, una cultura o una religión comunes; este último políticamente incorrecto aquí y ahora, aunque esgrimido sin ningún tipo de cortapisas en otras culturas tales como las musulmanas. Es mucho lo que se puede decir -y no lo digo yo, sino voces tan autorizadas como la de Fernando Savater, entre otros- en relación a la pretensión filofascista de pretender imponer a toda una población unos presuntos derechos colectivos, justificados habitualmente por unas imaginarias realidades históricas, por encima de los únicos derechos y deberes válidos en una democracia, los ciudadanos sin ningún tipo de etiquetas; pero como no es aquí donde reflexiono sobre las aberraciones de los nacionalismos de cualquier pelaje, será preferible que volvamos al análisis histórico de la nefasta Doctrina Wilson.

Y es que, como afirma el refrán, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Es muy probable que el presidente norteamericano fuera sincero y deseara lo que realmente él creía que era lo mejor para Europa; pero en cualquier caso metió la pata hasta el corvejón, envenenando una situación que ya de por sí no necesitaba mucha ayuda para reventar por cualquier costura. Y así fueron las cosas.

Para empezar, hubiera sido mucho más práctico intentar frenar el revanchismo francés, lo que quizá habría permitido evitar el derrumbe de la República de Weimar y, con ello, la llegada al poder del nazismo; nada distinto, por cierto, de lo que apenas treinta años después hizo la Administración Truman con la propia Alemania y con Japón al término de la II Guerra Mundial, convirtiendo a los dos antiguos enemigos en aliados; pero el punto 8º de su famosa declaración, que me he saltado antes de forma deliberada, rezaba lo siguiente: “Liberación de todo el territorio francés y reparación de los perjuicios causados por Prusia en 1871”. Con lo cual todo queda dicho, como si los gobernantes de la República de Weimar fueran los responsables de los desmanes de Bismark, al tiempo que nada decía de los de su rival Napoleón III, que tampoco era manco. Eso sin contar, claro está, con el dudoso derecho francés, siempre según los argumentos wilsonianos, de arramblar con unos territorios, Alsacia y Lorena, que histórica, cultural y lingüisticamente eran alemanes, los cuales fueron arbitrariamente conquistados por Luis XIV a mediados del siglo XVII y reintegrados a su nación -de nuevo según los criterios nacionalistas más ortodoxos- a raíz de la derrota francesa en la guerra franco-prusiana de 1870.

Pero si ya era significativa esta excepción -que como veremos más adelante no fue la única- al buenismo urbi et orbe made in USA, la aplicación a lo bruto de la Doctrina Wilson a unos territorios tan enrevesados en todos los sentidos como los de la Europa Central y Oriental y el avispero de los Balcanes, vino a ser el equivalente, y no hacía falta ser muy espabilado para adivinarlo, a intentar apagar un incendio con gasolina.

Para empezar, se tropezaba con la incuestionable evidencia de que, tras muchos siglos de estados plurinacionales asentados en estas regiones -Polonia, los imperios ruso, austro-húngaro y otomano y el posterior Reich alemán-, las distintas nacionalidades eslavas, germanas, nórdicas, húngara, rumana, griega, turca y hasta la italiana estaban tan irremediablemente entremezcladas que no había manera humana de trazar unas fronteras capaces de separarlas evitando dejar minorías de algún tipo englobadas dentro de los pretendidos estados-nación, que muchas veces no eran sino un batiburrillo de etnias -odio la palabreja, pero es muy del gusto de los sociólogos y politólogos actuales- de entre las cuales una de ellas, por su condición de mayoritaria, solía ser la que cogía la sartén por el mango.

Si a ello sumamos la propensión de los políticos de la época a zanjar sus discrepancias a cañonazos, no es de extrañar que las fronteras más o menos consolidadas que llegaron hasta finales de los años 30 fueran una representación bastante surrealista de esa pretendida división europea en un mosaico de estados-nación homogéneos: Polonia, que gracias a su victoria en la guerra contra Rusia se había expandido hacia el este mucho más allá de la Línea Curzon, la presunta divisoria wilsoniana entre ambos pueblos, englobaba minorías rusas, ucranianas y lituanas llegando a zamparse a la propia capital lituana, Vilna, mientras por el oeste eran muchos los alemanes que residían en Silesia y el Corredor de Danzig.

En los Sudetes, integrados en la nueva república de Checoslovaquia, había una importantísima mayoría germana. Hungría, recortada en todas sus fronteras, tenía minorías desperdigadas por todos los países vecinos, en especial en Transilvania, que le había sido arrebatada por Rumania, la cual aprovechó también para anexionarse la Besarabia rusa -actual Moldavia- y la Dobruja Meridional a costa de la vecina Bulgaria. Italia, que había conseguido como botín de guerra el Trentino -pese a su importante población austríaca-, Trieste y la península de Istria, reclamaba además distintos territorios dálmatas arguyendo la presencia en ellos de importantes colonias italianas, lo que no le impidió arramblar con las islas griegas del Dodecaneso a pesar de allí sus nacionales brillaban por su ausencia.

La situación en los Balcanes, para los que la I Guerra Mundial había sido tan sólo tan sólo el epílogo de las mal cerradas Guerras Balcánicas, no podía ser más caótica, con grandes beneficiados como Yugoslavia y Grecia y una perdedora, Bulgaria, que a su vez contaba con una incómoda minoría turca. En cuanto a la nueva Turquía de Ataturk, ésta solucionó sus problemas multiétnicos mediante los expeditivos métodos de masacrar a los armenios -los que no fueron exterminados tuvieron que huir con lo puesto- y de expulsar -o intercambiar, según se quiera entender, en un claro precedente de lo que ahora denominaríamos limpieza étnica- a los supervivientes de sus también masacradas minorías griegas, en pago a lo cual los griegos hicieron lo propio con la minoría turca.

Cambios de fronteras en Europa.

Arriba, antes de estallar la I Guerra Mundial. Abajo, fronteras consolidadas

tras las guerras posteriores. Mapas tomados de tomados de

http://www.jase333.com/

En resumen, con su dichosa manía de conceder rango de nación a los diferentes pueblos europeos Wilson la lió parda. De hecho, las disputas fronterizas y las protestas de las minorías presunta o realmente oprimidas -huelga decir que sus correspondientes mayorías también hacían lo propio allá donde la relación de fuerzas se invertía- envenenaron la política europea hasta unos extremos asfixiantes, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de estos estados acabaron cayendo bajo gobiernos autoritarios, cuando no directamente dictatoriales. La crisis económica de los años 30 no haría sino empeorar todavía más las cosas, fomentando la aparición de numerosos movimientos fascistas -especialmente siniestros fueron los ustachas croatas- que sirvieron de lubricante para la expansión del nazismo alemán y del fascismo italiano, con las consecuencias de sobra conocidas. Y si bien el final de la II Guerra Mundial estuvo también marcado por un nuevo baile de fronteras y por unas expulsiones de población -es decir, limpiezas étnicas- de una magnitud tal que hicieron empalidecer a las de su predecesora, esto es algo que excede de los límites del artículo, al igual que lo hacen los coletazos recientes de esta insensatez -desintegración de Yugoslavia, guerra de Ucrania- o el rebrote actual de nacionalismos populistas de toda laya, desde el que ha abocado a Gran Bretaña a su salida de la Unión Europea, hasta la tabarra cansina de nacionalismos irredentos tales como el escocés, el catalán o el flamenco, por poner tan sólo los ejemplos más alborotadores.

Por esta razón, aun suponiéndole sinceridad y buena voluntad a Wilson -que le concedieran ese mismo año el Nobel de la Paz, dado el palmarés de este galardón, tampoco se puede decir que sea demasiado representativo-, lo que no se puede ignorar es que obró de una manera inadecuada ya que, lejos de resolver los problemas creados por la I Guerra Mundial, los agravó con su torpeza; lo cual, por cierto, parece ser una marca de fábrica de la política internacional norteamericana, tal como demuestra que años más tarde la liaran Carter en Irán -el sha era una bestia parda, de acuerdo, pero el recambio fue infinitamente peor- o Bush hijo en Irak, con el agravante de que en este caso no le consigo encontrar la buena -aunque equivocada- voluntad por ningún lado.

En cualquier caso, la política de Wilson tampoco se puede decir que fuera honrada, entendiendo como tal su aplicación urbi et orbe sin importar las circunstancias. Ya he relatado como se saltó a la torera sus propios principios avalando la anexión francesa de Alsacia y Lorena o la italiana de las islas del Dodecaneso, pero más grave aún fue su hipocresía frente al colonialismo europeo, pese a que aquí sí se podía hablar con propiedad de pueblos oprimidos... aunque no fueran europeos ni de raza blanca. Curiosamente, mientras Alemania era castigada privándosele de sus colonias, ni los vencedores -Gran Bretaña, Francia, Italia, Bélgica o Portugal- ni los países neutrales como Holanda vieron peligrar en ningún momento sus respectivas posesiones ultramarinas. Aún más, la totalidad de las antiguas colonias alemanas fueron repartidas entre sus antiguos rivales, apropiándose Gran Bretaña de Tanganica, Ghana, parte de Nigeria, Nueva Guinea Alemana, las Islas Salomón, Samoa Alemana y Namibia, esta última a través de su dominio de la Unión Sudafricana; Francia de Togo y Camerún; Bélgica de Ruanda y Burundi, y Japón de las islas Marshall, Carolinas, Marianas, Palaos y Nauru.

Por si fuera poco Gran Bretaña, la única potencia que todavía poseía colonias en territorio europeo, preservó su soberanía en todas ellas a excepción de Irlanda, cuya emancipación siguió otros derroteros distintos en modo alguno avalados por la Doctrina Wilson, pese a que ésta estaba objetivamente más justificada que la de otros territorios europeos. Sinceramente, me pregunto la razón por la que, según Wilson, los polacos, los belgas o los checos tenían derecho a su soberanía y los irlandeses, los chipriotas o los malteses no, ni por qué razón a Italia se le entregaban Trieste y el Trentino arguyendo la existencia en ellos de población italiana -también la había austríaca y eslava-, y a Francia Alsacia y Lorena porque sí, mientras a España no se le reconocía su derecho a recuperar Gibraltar pese a que el Peñón cayó en manos británicas merced a una felonía, ya que supuestamente ésta lo conquistó para entregárselo al pretendiente austríaco a la corona española, no para quedárselo como colonia.

Tampoco se puede decir que fueran muy convincentes las razones por las que mantuvieron en su poder a las dos islas mediterráneas antriormente citadas. En 1800 se apoderaron de Malta expulsando de ella a las tropas francesas que a su vez se la habían arrebatado a la Orden de Malta, olvidando devolvérsela a sus legítimos propietarios una vez terminadas las guerras napoleónicas y conservándola como colonia hasta 1964. Más escandaloso aún fue el caso de Chipre, puesto que, tras arrebatársela a los turcos, su anexión al imperio británico fue sancionada por el Tratado de Berlín en una fecha tan tardía como 1878, viéndose privados los chipriotas de su derecho a la autodeterminación hasta 1960, mucho después que sus vecinos que no tuvieron la suerte de caer bajo tutela británica... y ni siquiera se llegaron a ir del todo, puesto que todavía hoy siguen manteniendo en esta isla sus gibraltares particulares de Acrotiri y Dhekelia, dos bases militares sobre las cuales conserva Gran Bretaña la soberanía con carácter indefinido. Con dos narices.

Para terminar, queda tan sólo reseñar algo tan evidente como que el presidente norteamericano no era precisamente el más indicado, conforme a la historia reciente y a la no tan reciente de su país, para ir dando a nadie lecciones de ética política ni para ir manumitiendo pueblos presuntamente oprimidos: hacía muy poco -veinte años- que los Estados Unidos se habían apropiado arteramente de los últimos restos del moribundo imperio español, convirtiendo a Cuba en poco más que un estado vasallo, aplastando a los chasqueados independentistas filipinos, país que mantendrían colonizado hasta que fueron expulsados por los japoneses en la II Guerra Mundial, y conservando en su poder hasta hoy en día las islas de Puerto Rico y Guam. Cinco años antes de la guerra con España habían hecho también algo parecido con las islas Hawai, destronando a su legítima reina y anexionándose el archipiélago ante las “ posibles amenazas a los bienes y a las vidas de sus ciudadanos residentes en las islas”. Sin comentarios.

En blanco, territorios

arrebatados por Estados Unidos a México. En marrón,

el Valle

de la Mesilla, comprado en 1853. Mapa tomado de la

Wikipedia

Claro está que infinitamente más grave fue el expolio, a mediados del siglo XIX, de más de la mitad del territorio mexicano, desde California hasta Texas, del cual había sido prólogo la falsa compra de Florida a España, simplemente porque el Destino Manifiesto -otorgado según sus defensores nada menos que por el mismísimo Dios, ahí es nada- de los Estados Unidos era expandirse de océano a océano, sin que les importaran un ardite los derechos de los legítimos habitantes de los territorios conquistados, los cuales pasaron a ser extranjeros en su propio país. Eso sin contar otros desmanes como el exterminio de las poblaciones indias, que tampoco fueron moco de pavo.

Por último, resulta llamativo que los Estados Unidos avalaran con tanto tesón el derecho a la secesión de territorios como los pertenecientes a los antiguos imperios austro-húngaro u otomano y que, por el contrario, no se aplicaran ellos mismos idéntico criterio cuando varios estados de la Unión intentaron separarse en 1861, lo cual no sólo se les negó -¿dónde estaba el sacrosanto derecho a la autodeterminación, el mismo que habían esgrimido hipócritamente apenas 25 años antes para apoyar la secesión texana de México?- sino que además fueron aplastados por la fuerza de las armas, lo que demuestra que los gobiernos norteamericanos, como buenos herederos que eran de la tradición imperialista británica, ya desde muy atrás practicaban la doblez política hasta sus últimos extremos.

En resumen, más habría valido que en 1918 se le hubiera respondido a Wilson con la variante de la hipócrita Doctrina Monroe Europa para los europeos; visto en lo que quedó su humanitario entrometimiento, lo más probable es que las cosas hubieran ido mejor o, cuanto menos, no tan mal, ya que ni refrenó el revanchismo francés, ni apoyó a la tambaleante democracia alemana, ni fue capaz de apaciguar, sino justo lo contrario, a la multitud de conflictos políticos que desgarraron a nuestro desdichado continente.

Concluyo con una noticia curiosa que en su momento pasó casi desapercibida: a principios de 2013 un movimiento popular apoyado por 125.000 firmas solicitó formalmente la independencia de Texas al gobierno de los Estados Unidos; pura anécdota, si se quiere, pero lo cierto es que la respuesta de éste fue tajante: la Constitución norteamericana establece una “unión perpetua” que prohíbe la secesión de ningún territorio, inclusive aquéllos que, como Texas, llegaron a ser, aunque de forma efímera, estados independientes. Nada diferente, por cierto, de la doctrina territorial de ningún país europeo, con la diferencia de que éstos jamás han pretendido dar lecciones de política interna a sus vecinos de allende el Atlántico.

Publicado el 13-7--2016

Actualizado el

21-8-2016