La palma que nos han dado

Frutos de la palma

africana, de los que se extrae el aceite de palma

Fotografía tomada

de la

Wikipedia

Aunque no es en modo alguno un tema reciente, el uso -o más bien abuso- del aceite de palma como ingrediente de numerosos productos elaborados por la industria alimentaria ha saltado a la palestra de la opinión pública a raíz de la entrada en vigor de una normativa comunitaria que exige a los fabricantes la indicación de la naturaleza exacta de los aceites y grasas que entran en la composición de sus productos, algo que hasta ahora quedaba camuflado bajo un ambiguo “aceites y/o grasas vegetales” que, desde luego, no hacía sospechar nada bueno.

Porque, en definitiva, el tema del etiquetado entra de lleno en la soterrada guerra que mantienen desde hace tiempo las autoridades sanitarias por un lado, y por el otro, las empresas de alimentación, en muchos casos controladas por multinacionales, las cuales tienen por norma dar cuanta menos información sea posible acerca de lo que nos estamos comiendo, una actitud ya de por sí sospechosa puesto que quien nada teme no tiene por qué intentar ocultarlo.

Y si bien resulta evidente que estas empresas no tienen el menor interés en envenenar a sus potenciales clientes, no es menos cierto que su extremada avaricia a la hora de exprimir hasta la última gota de sus beneficios les hace incurrir en comportamientos si no reprobables, sí cuanto menos discutibles, ya que sin cuestionar su legítimo derecho a ganar dinero, cabe no obstante plantearse la idoneidad de sus agresivas prácticas comerciales, sobre todo en dos campos bastante claves para los consumidores, la calidad de los ingredientes utilizados y la salubridad de los mismos, ya que entre la inocuidad y la peligrosidad siempre existe una amplia franja fronteriza cuya seguridad no está suficientemente contrastada, lo que no es óbice para que, en la línea del conocido refrán español “Lo que no mata engorda ”, lleven al límite el uso de ciertos ingredientes y aditivos que, por precaución, deberían ser utilizados con cuidado o, simplemente, evitados.

Porque no es preciso que algo te mate, al estilo de la estricnina o el cianuro, para que, en un plazo más o menos largo pueda resultar perjudicial, y ejemplos de éstos hay de todo tipo, desde la talidomida -un excelente sedante y antiemético de no haber existido el problema de que provocaba malformaciones en los fetos- hasta el tabaco, cuyos constatados efectos perniciosos fueron cuestionados por las multinacionales tabaqueras hasta el último momento, incluso cuando ya existían sobradas pruebas médicas del daño que podía llegar a hacer a los fumadores. O la crisis de las vacas locas, fruto de una política ganadera tan demencial que llevó a alimentarlas con harinas elaboradas con sus propios huesos y residuos imposibles de colocar en la cadena de alimentación humana. O el gravísimo problema de la contaminación causada por el fomento insensato de la fabricación y venta masivas de vehículos con motor diesel, a pesar de que se sabía que estos motores son mucho más contaminantes que los de gasolina, una vez conseguido para mayor ironía que éstos fueran aceptablemente limpios tras suprimirse el plomo que se utilizaba como aditivo en la gasolina -otra salvajada- e implantarse catalizadores para reducir las emisiones del peligroso monóxido de carbono.

Y eso que no considero, por tratarse directamente de fraudes y no de actividades legales -que éstas sean legítimas es ya otra historia-, temas tan escandalosos como el del aceite de colza adulterado, con su rosario de muertos y afectados, el de los licores elaborados con alcohol metílico o la comercialización clandestina de carne de caballo que tuvo lugar no hace tanto en varios países europeos.

Pero volvamos al tema del aceite de palma, que es el que nos ocupa en este artículo. Como es sabido los lípidos, nombre técnico con el que se conoce a los aceites y las grasas, son uno de los nutrientes básicos junto con los glúcidos, o hidratos de carbono, y las proteínas. Dicho con otras palabras su presencia es necesaria en una dieta sana y equilibrada, aunque un abuso de ellos pueda acabar conduciendo, dado su gran poder energético, a situaciones de sobrepeso u obesidad.

Los lípidos se pueden clasificar de varias maneras en función de sus diferentes características. En cuanto a su origen pueden ser animales (el sebo, la manteca, la mantequilla...) o vegetales. Respecto a sus propiedades organolépticas podemos considerar dos grandes grupos, los aceites, líquidos a temperatura ambiente, y las grasas, sólidas aunque fácilmente fundentes al aplicarles calor, tal como sucede durante el cocinado.

Aunque todos los lípidos presentan características similares desde el punto de vista dietético -dicho con otras palabras, a igual cantidad engordan exactamente lo mismo-, no son equivalentes desde un punto de vista nutricional, por lo que podemos hablar de grasas buenas y menos buenas. No quiere decir esto que por comer una grasa “mala” nos vaya a pasar algo poco deseable, sino que una ingesta continuada de las mismas puede acabar creando un mayor riesgo de padecer determinadas enfermedades, principalmente cardiovasculares. Aunque se trata de una cuestión estadística, es por ello por lo que los médicos recomiendan evitarlas en lo posible, sustituyéndolas por otras más saludables.

¿Y cuáles son esas grasas “malas”? Pues en principio las de origen animal, ya que suelen ir acompañadas de colesterol que, como es sabido, puede ser potencialmente dañino si se acumula en la pared interior de los vasos sanguíneos, lo que puede acabar provocando accidentes cardiovasculares. Aunque no es conveniente demonizar a este compuesto que, por otro lado, genera nuestro propio organismo, ni tampoco tiene que pasarles nada, a personas que lo metabolizan bien, por comer alimentos animales que lo contienen de forma natural, tampoco es cuestión de abusar innecesariamente de las grasas animales, sobre todo cuando éstas vienen “camufladas”, o poco menos, en los alimentos preparados.

Tenemos también las margarinas, con independencia de que su origen sea animal o vegetal. Las margarinas son unas grasas artificiales que se obtienen sometiendo a un proceso químico -la hidrogenación- a los aceites naturales con objeto de que éstos, originalmente líquidos a temperatura ambiente, se transformen en grasas sólidas. El origen de las margarinas data de la segunda mitad del siglo XIX, aunque su método de elaboración era entonces distinto, y surgió ante la necesidad de contar con un sucedáneo barato de la mantequilla en aquellos países que, a diferencia de los mediterráneos, no tenían tradición de cocinar con aceite.

El problema surgió cuando a finales del siglo XX, cuando ya la margarina se había convertido en un alimento de consumo generalizado, se descubrió que el proceso de hidrogenación, o de endurecimiento como también se le conoce, provocaba unos cambios estructurales en las moléculas -en términos químicos se habla de grasas saturadas- que convertían al producto resultante en una fuente potencial de colesterol, no porque lo arrastrara consigo tal como ocurre con las grasas animales, sino porque era capaz de alterar el metabolismo provocando un aumento de sus niveles en la sangre.

Nos quedan, pues, las grasas y aceites vegetales sin manipular. Y aquí, como en botica, hay de todo. Dependiendo de la composición química de cada uno de ellos o, si se prefiere, de los ácidos grasos contenidos en sus moléculas, los médicos han establecido un listado tanto de los aceites saludables -oliva, girasol, maíz y, con algunos reparos, soja y colza- como de los que convendría evitar una ingesta excesiva, encabezados habitualmente por el de palma y también por el de coco.

Puede que sorprenda leer acerca de la “bondad” del aceite colza después de la tragedia del envenenamiento masivo que sacudió a nuestro país a principios de la década de 1980, pero conviene recordar que la culpa no la tuvo el aceite, sino unos industriales desaprensivos que intentaron refinar partidas importadas legalmente con fines industriales, por lo cual habían sido desnaturalizadas mediante un compuesto químico inocuo para la salud pero que lo inhabilitaba para el consumo, convirtiéndolo en venenoso durante el proceso. En cualquier caso, y puesto que España es una gran productora de dos excelentes aceites, el de oliva y el de girasol, nos debería bastar con ellos sin necesidad de recurrir a otros exóticos, ajenos por completo a nuestra cultura culinaria.

Antes de seguir adelante, es preciso recordar dos cosas. La primera, que la encarnizada batalla comercial desatada entre los defensores y los detractores de cada tipo de aceite hace muy difícil discernir entre los estudios independientes y aquéllos que tienen detrás a una cualquiera de las partes interesadas. Y la segunda, que en la salubridad de un aceite determinado no sólo cuenta su origen, sino también el proceso de extracción y elaboración que ha sido utilizado hasta alcanzar el producto final; no es lo mismo un aceite de oliva virgen extra que uno refinado, y no digamos ya que uno de orujo extraído con disolventes químicos, en el que a una menor calidad comercial se une la posibilidad de que pudiera arrastrar restos de los disolventes utilizados o, incluso, alguna substancia producida por una reacción química de éstos con alguno de los componentes naturales del aceite.

En lo que sí suele haber consenso -excepto, claro está, por parte de las industrias que lo utilizan- es en que el aceite de palma no es precisamente de los más recomendables. En realidad no son uno sino dos, ambos procedentes del fruto de la palma africana: el aceite de palma propiamente dicho, que se obtiene de la pulpa, y el de palmiste, extraído de la semilla, aunque a la hora de la verdad poca es la diferencia que existe entre uno y otro. La falta de salubridad de este aceite se debe, a decir de los expertos, a su gran porcentaje de grasas saturadas, es decir, el mismo problema que existe con las margarinas aunque en este caso se trate de un producto natural, y no procesado; pero a efectos prácticos las consecuencias son las mismas.

Pero a la hora de la verdad nos encontramos con un problema adicional y, por desgracia, de difícil solución para el consumidor. Mientras que, salvo que medie un fraude, tenemos la posibilidad de elegir el tipo de aceite para cocinar nuestros alimentos, o bien optar por la mantequilla ignorando a la margarina, se da la circunstancia de que el aceite de palma no se comercializa como tal, salvo quizá en las tiendas especializadas para compradores inmigrantes... lo que no evita que lo tengamos literalmente hasta en la sopa.

Aquí tropezamos con las marrullerías continuas a las que nos someten las empresas fabricantes de alimentos procesados, las cuales, aun sin vulnerar -salvo fraudes flagrantes, por fortuna muy escasos- la ley, sí acostumbran a forzarla al máximo en su propio beneficio, constituyendo además poderosos grupos de presión que intentan evitar, o al menos limitar, cuanto endurecimiento de la normativa les suponga un menoscabo económico, aunque ello vaya en detrimento de los intereses de los consumidores tanto en sus bolsillos como, mucho peor, en su salud. Por supuesto no se trata de algo exclusivo del sector de la alimentación sino que está extendido a todos los ámbitos productivos, tal como ocurrió con el tabaco o, más recientemente, con los tejemanejes de la industria automovilística falseando los índices de contaminación de los motores diésel de sus vehículos; pero aunque éstos también acaben teniendo repercusión en la salud, en el caso de los alimentos su influencia, como cabe suponer, es todavía más directa.

Una de las diferencias principales de nuestra cesta de la compra con la de, pongamos por caso, la de nuestros padres o nuestros abuelos, es que cada vez consumimos más alimentos preparados y menos frescos. Esto se debe, en parte, a la falta de tiempo, pero también a unos hábitos de consumo bastante viciados ya que, a la comodidad de que nos lo den todo hecho, se contrapone la certeza de que un alimento preparado, frente a su equivalente natural, arrastra muchos más aditivos e ingredientes espurios que en puridad no deberían estar ahí.

Y si bien es posible, dentro de lo que cabe, evitar buena parte de estos alimentos preparados optando por ingredientes naturales -o casi, que ésta es otra historia- en casos como las carnes, los pescados, los huevos o las frutas, hortalizas y verduras, en vez de comprarlos envasados, por mucho que lo intentemos tendremos que acabar transigiendo con otros tales como las conservas, los embutidos, los productos lácteos o la bollería, todos ellos de difícil reemplazo a no ser que los elaboráramos nosotros mismos, algo que para el ciudadano medio suele quedar fuera de su alcance.

Es ahí donde está la madre del cordero, con conservas en “aceite vegetal” -no en todas se indica que sea de oliva, y eso sin especificar el tipo, o de girasol-, embutidos con ingredientes de lo más variopinto ajenos por completo a las recetas tradicionales, o bollería en la que el dichoso aceite de palma ha resultado estar omnipresente. Y como quiera que las magdalenas, las galletas o los bizcochos caseros no son algo que se pueda hacer todos los días, el resultado es que en la práctica nos encontramos inermes ante la industria a la hora de desayunar o tomar un dulce de postre.

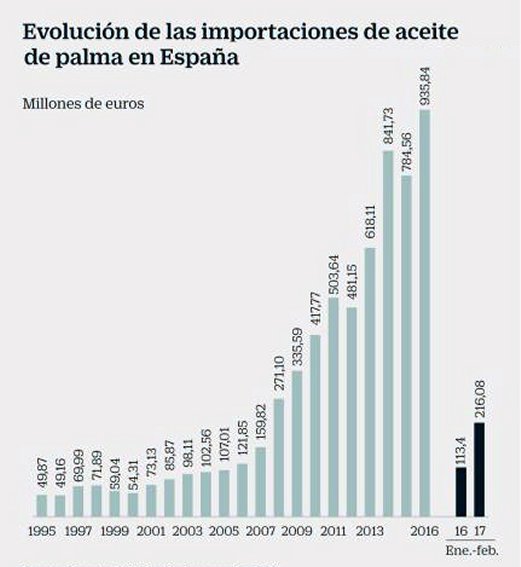

Evolución de las importaciones españolas de

aceite de palma

Gráfica tomada de

cincodias.elpais.com

Una gráfica publicada recientemente en el suplemento Cinco Días de El PAÍS, con datos procedentes de la Secretaría de Estado de Comercio y de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), da buena muestra de como han evolucionado las importaciones de aceite de palma en España durante los últimos 20 años: de apenas 50 millones de euros en 1995 y poco más del doble (107) una década después, hemos saltado a los 936 de 2016, mientras la extrapolación de los dos primeros meses de 2017 a la totalidad del año roza los 2.000 millones de euros, más del doble de la cantidad del año pasado.

Por si fuera poco, lejos de utilizarse el aceite de palma en productos baratos de escasa -y presumible- calidad, tal como ocurría hasta no hace muchos años, éste se ha hecho habitual en todo tipo de productos de primeras marcas y, como tales, no precisamente baratos, con lo cual al posible perjuicio a nuestra salud se suma algo tan evidente como que nos están dando gato por liebre, cobrándonos de forma injustificada unos alimentos cuyos ingredientes, al menos en parte, son de dudosa calidad y por supuesto no justifican en modo alguno su sobreprecio respecto a otras marcas más económicas. Por razones obvias no voy a citar nombres, aunque algunas empresas se han llegado a jactar incluso de su uso alegando una completa -y dudosamente justificable- inocuidad, pero basta con leer los etiquetados para preguntarse si merece la pena pagar el doble, si no todavía más, por algo que probablemente no tenga más calidad que sus competidores, por más que su marca sea sobradamente conocida e incluso se anuncie en televisión.

¿Cómo hemos podido llegar a semejante situación? La razón, evidentemente, es económica. Partiendo de la base de que cualquier empresa busca la mayor rentabilidad posible a sus productos, algo por supuesto completamente legítimo, hemos de tener en cuenta un fenómeno cada vez más extendido en estos últimos años, la imparable y preocupante expansión de las compañías multinacionales, que a base de fagocitar a empresas más pequeñas están convirtiendo el ecosistema económico en un conjunto de oligopolios en los que unos pocos gigantes hacen y deshacen a su antojo dejando a las leyes básicas de la oferta y la demanda reducidas a su mínima expresión, eso sin contar con el poder de coacción de que disponen, y que suelen ejercer sin ningún tipo de escrúpulos, frente a los gobiernos que intentan controlar sus no siempre claras actividades.

Aunque esta problemática es general en todos los campos de la economía, en estos últimos años se ha hecho sentir con especial intensidad, al menos en nuestro país, dentro del ámbito de la alimentación, de modo que la gran mayoría de las empresas tradicionales españolas son hoy meras marcas sometidas al control de alguna de las multinacionales del ramo. Esto implica que sus métodos de producción han sido reemplazados por los de estas multinacionales, mucho menos escrupulosas -llamémosles así- a la hora de elaborar sus productos, lo que explica que, buscando unos ingredientes baratos, hayan fijado sus ojos en el aceite de palma, un cultivo exótico fomentado de forma masiva por las propias multinacionales.

Con independencia de los graves problemas medioambientales que este monocultivo está provocando en los países del tercer mundo en los que se ha implantado de forma masiva, se da la circunstancia de que existen otras alternativas mucho mejores, tales como el aceite de girasol, que no supondrían una diferencia apreciable en el precio final pagado por el consumidor; pero se da la circunstancia de que estas multinacionales suelen aplicar a rajatabla las reglas de la economía de escala, de modo que algo como la sustitución de los aceites tradicionales por el de palma, que a una empresa tradicional española seguramente no le merecería la pena, a una multinacional sí le resulta rentable al multiplicar el ínfimo ahorro de cada una de las unidades vendidas por la ingente cantidad de éstas. Lo cual, aunque en principio pudiera parecer una buena idea, en la práctica acaba teniendo claros efectos perniciosos para los consumidores.

Y como por las buenas va a resultar bastante difícil conseguir que estos colosos renuncien a estas prácticas, la única solución es que los gobiernos impongan con decisión unas leyes que garanticen mejor no sólo los derechos, sino también la salud de sus ciudadanos... si les dejan.

Publicado el 27-5-2017