Feliz ¿año nuevo?

El reloj de la

Puerta del Sol, famoso por las campanadas de nochevieja

Fotografía de

Albeins tomada de la

Wikipedia

En su divertido relato La trompeta del Juicio Final Isaac Asimov imagina que Dios, conforme a sus inescrutables designios, había decidido que el Fin del Mundo tendría lugar el 1 de enero de 1957, a las 12,01 horas del mediodía conforme al meridiano de Greenwich. Tras una serie de divertidas peripecias provocadas por la súbita resurrección de los muertos y las consiguientes alteraciones en la vida cotidiana, el Buen Doctor pasa a explicarnos que el serafín encargado de la tutela de nuestro planeta, al cual había cogido cariño, intenta convencer a Dios para que revoque su orden... y lo consigue, pese a todo pronóstico, aprovechando un defecto de forma que hasta al propio Ser Supremo había pasado desapercibido: ante la gran disparidad existente entre los diferentes calendarios, tanto antiguos como modernos, resultaría impropio convocar algo de tamaña trascendencia para una fecha concreta -el año 1957 de la era cristiana- cuando eran muchos los que no se regían por esta cronología. Así pues, Dios acaba revocando su decisión, para satisfacción del serafín, sentenciando que el nuevo día del Juicio Final tendrá lugar, efectivamente, en el año 1957, pero de una era que sea compartida por toda la humanidad. Y así acaba el cuento.

Bromas aparte, lo cierto es que Asimov ponía el dedo en la llaga al resaltar los distintos modos de contar los años establecidos a lo largo de la historia de la humanidad y que incluso ahora, pese a haberse implantado en la práctica la era cristiana, ésta sigue “compitiendo” con otras cronologías como la musulmana, la china o la judía por poner tan sólo algunos ejemplos que perduran hoy en día, no hablemos ya de las desaparecidas o de las irrelevantes a nivel mundial.

Y eso que la cronología a la que estamos acostumbrados, que acaba de inaugurar el año 2018, no deja de tener sus agujeros. Para empezar, y como es sabido, el monje bizantino Dionisio el Exiguo, al crear la era cristiana en el siglo VI -aunque en los reinos hispánicos no se fue implantado hasta los siglos XII a XV-, cometió un error de bulto al fijar el nacimiento de Cristo en el año 1. Paso por alto que no lo hiciera, como habría sido lo correcto, en el año cero debido a que en las matemáticas de su época todavía no se había introducido este guarismo, pero lo que resulta menos disculpable es que Dionisio se equivocó en varios años ya que, cotejando la exigua información que proporcionan los Evangelios sobre el nacimiento de Cristo con los datos históricos que se conservan de la Palestina de su época, es preciso retrasarlo en varios años, entre cuatro y seis aproximadamente, aunque la fecha exacta no se ha podido establecer con exactitud... ni tampoco la del día, ya que sobre este último nada dicen los Evangelios y su fijación en el 25 de diciembre se debe a una tradición tardía sin ninguna base histórica, siendo bastante verosímil que se trate de la cristianización relativamente tardía -concretamente del siglo IV- de una fiesta pagana, la del solsticio de invierno.

Retrato de Gregorio

XIII

Eso sin contar, claro está, con el jaleo que se montó cuando en 1582 se hizo necesario realizar una corrección del calendario para corregir el desfase producido entre éste y la mecánica celeste desde que fuera implantado por Julio César en el año 45 antes de Cristo; pese a tratarse no sólo de una evidencia astronómica sino también de una necesidad práctica, la eliminación de los diez días de desfase que se habían acumulado, junto con la corrección que se aplicó -supresión de tres días bisiestos cada cuatrocientos años- para evitar que éste se siguiera produciendo, el hecho de que la reforma fuera promovida por el papa Gregorio XIII -de ahí su nombre de calendario gregoriano- hizo que éste fuera rechazado tanto por los protestantes y los ortodoxos como, todavía más, por las confesiones no cristianas, lo que motivó el mordaz comentario de Voltaire de que “ Los necios prefieren estar en desacuerdo con el Sol antes de estar de acuerdo con el Papa ”.

Con el tiempo poco a poco unos y otros irían aceptando la evidencia, aunque la culta Inglaterra no realizó el cambio de calendario hasta 1752, con 170 años de retraso, mientras Japón lo hizo en 1873, China en 1912, Rusia tras la revolución de 1917, Grecia en 1823 y Turquía en 1926.

Aunque el calendario actual funciona aceptablemente bien -tan sólo “adelanta” un día cada 7.700 años-, lo cierto es que si lo analizamos en detalle chirría por varios lados, por más las consecuencias prácticas no pasen de ser anecdóticas. Por esta razón, tal como está titulado el artículo, podremos comprobar que la broma de Asimov no es en modo alguno baladí, ya que si nos ponemos analizarlo en profundidad descubriremos que la celebración como la llegada del año nuevo, un acontecimiento que al estar desprovisto de las connotaciones religiosas de la navidad es celebrado prácticamente en todo el planeta, nos conducirá a conclusiones cuanto menos curiosas.

Será necesario, no obstante, comenzar recordando unas nociones astronómicas que nos permitan diferenciar entre los ciclos físicos de la Tierra y las convenciones culturales -y por lo tanto artificiales- que se entremezclan con ellos. Como cualquier escolar ha estudiado, tanto el período de traslación como el de rotación de nuestro planeta presentan unas magnitudes físicas inmutables, al menos a nivel práctico, de un año y un día respectivamente. Éstos están relacionados a su vez en un factor de aproximadamente 365 días y un cuarto por año, y recalco lo de “aproximadamente” porque la pequeña diferencia existente -en realidad la duración real del año es de 365,2422 días, lo que supone una diferencia del 0,0021 %- fue precisamente la que forzó la corrección del calendario gregoriano. No obstante, y aun prescindiendo de ésta, ese cuarto de día por año fue el que motivó que ya en el calendario juliano se implantaran los años bisiestos al ritmo de uno por cada cuatro, tema sobre el que volveré más adelante.

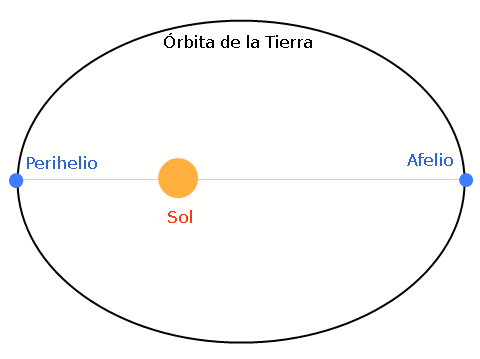

Ahora bien, si la duración del año es constante y mensurable, no ocurre lo mismo con el inicio del mismo, ya que al ser la órbita de la Tierra una curva cerrada ésta no tiene ni principio ni final, por lo que la necesidad de establecer el inicio de un nuevo año tropieza con la evidencia de que, se elija el que se elija, éste siempre será arbitrario, y de hecho ha variado considerablemente en los distintos calendarios.

Claro está que, en la práctica, ni siquiera resulta fácil definir astronómicamente el concepto de año; de hecho, los astrónomos manejan al menos tres años diferentes para regular el recorrido completo de la Tierra a través de su órbita. Tenemos el año trópico, o solar, medido entre dos pasos consecutivos del Sol por el equinoccio, que tiene una duración media de 365,2422 días; el año sideral, o sidéreo, que toma como referencia a las estrellas de la bóveda celeste y cuenta con un valor ligeramente mayor de 365,2564 días, y el año anomalístico, que considera el paso de la Tierra por el perihelio de su órbita y es el más largo de los tres con sus 365,2596 días. Las diferencias pueden parecer pequeñas, unos 25 minutos anuales entre ambos extremos, pero son suficientes para que los minuciosos astrónomos las tengan en cuenta; pero pueden estar tranquilos, puesto que en la vida cotidiana el único año que se utiliza en la práctica es el trópico.

Diagrama

de la órbita de la Tierra

Ilustración tomada de la

Wikipedia

En realidad, y desde un punto de vista estrictamente astronómico, el criterio más preciso sería tomar como referencia el paso por el perihelio, es decir, por el lugar de la órbita terrestre más cercano al Sol, ya que al igual que el afelio -el más lejano- son dos puntos perfectamente definidos y constantes con independencia de que, dada la reducida excentricidad de ésta, un 1,67 %, la diferencia entre uno y otro es de tan sólo unos 5 millones de kilómetros frente a los 149,5 millones de kilómetros de distancia media de la Tierra al Sol. El perihelio tiene lugar en torno al 4 de enero y el afelio seis meses más tarde, hacia el 4 de julio, oscilando ligeramente de forma periódica a causa, como veremos más adelante, de los ajustes inherentes al calendario gregoriano, y de forma continua, como también veremos, debido a la precesión de los equinoccios.

Sin embargo, y pese a coincidir casi con el inicio oficial del año, ningún calendario ha tenido nunca en cuenta el paso por el perihelio para establecer la fecha del año nuevo. Esto se debe a que, pese a que desde muy pronto hubo culturas como la babilónica o la egipcia capaces de realizar unos cálculos astronómicos muy precisos, la naturaleza elíptica de la órbita de la Tierra no se conoció hasta que Kepler publicó sus famosas Leyes en 1609, cuando ya estaba demasiado asentado el 1 de enero como para andarlo cambiando.

Lo que sí conocían perfectamente los antiguos astrónomos eran otros cuatro puntos astronómicos singulares a lo largo del año, determinados no por la traslación de la Tierra sino por su rotación o, por hablar con mayor propiedad, por la inclinación de su eje, causa como es sabido del ciclo estacional. Se trata de los dos solsticios y los dos equinoccios que marcan el inicio de las cuatro estaciones, correspondiendo a los momentos en los que la diferencia entre las horas de luz y de oscuridad es máxima -solsticio de verano- o mínima -solsticio de invierno-, o bien cuando éstas son equivalentes -equinoccios de primavera y otoño-. En el hemisferio sur los dos solsticios están invertidos, mientras los equinoccios son comunes para todo el planeta.

Gráfico de la

precesión de los equinoccios

Ilustración tomada del

Museo virtual del CSIC

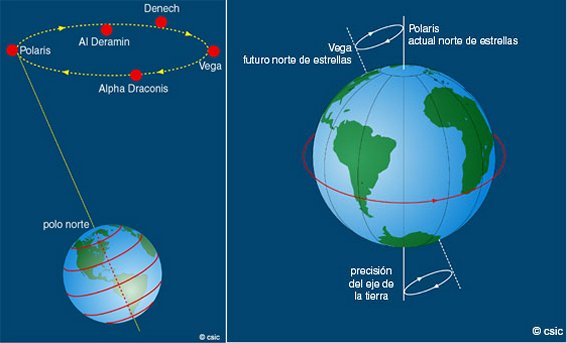

Tanto los solsticios como los equinoccios tienen lugar en fechas fijas sin más fluctuación, día arriba o día abajo, que la derivada del ciclo cuatrienal de los años bisiestos... siempre, claro está, que no tengamos en cuenta la precesión de los equinoccios. Este fenómeno se debe a que el eje de rotación de la Tierra describe un giro sobre el plano de la órbita, a modo del cabeceo de una peonza, que completa una circunferencia completa en 25.776 años. Las consecuencias prácticas, aparte de poner en evidencia las charlatanerías astrológicas, son que durante este ciclo de casi doscientos sesenta siglos tanto los equinoccios como los solsticios se van desplazando lentamente a lo largo de todo el año. Al tratarse de un período de tiempo tan dilatado sus consecuencias prácticas son irrelevantes, pero en modo alguno desdeñables desde un punto de vista astronómico en caso de tomar uno de los solsticios o de los equinoccios como referencia para fijar el inicio del año.

Lo cual, dicho sea de paso, parece a priori lo más lógico, preferentemente el equinoccio de primavera del 21 de marzo ya que éste marca el final del invierno y el momento en el que las horas de luz comienzan a ganar terreno frente a las de oscuridad... en el hemisferio norte, puesto que en el sur ocurre, como ya he comentado, a la inversa.

De hecho en el antiguo calendario romano, del que derivó el nuestro tras las reformas juliana y gregoriana, el año nuevo comenzaba en el mes de marzo que, por esta razón, era el primero del año; de ahí que los nombres de los meses de septiembre a diciembre provengan de los ordinales latinos séptimo a décimo, pese a que ahora ocupan los lugares noveno a duodécimo, ya que enero y febrero, incorporados tardíamente al calendario romano arcaico que contaba tan sólo con diez meses, fueron inicialmente los dos últimos.

La pregunta que se plantea es, pues, cuándo y por qué se desplazó el inicio del año de marzo a enero, algo poco natural desde un punto de vista astronómico -obviemos el tema del perihelio, desconocido para los romanos- e incluso práctico. La explicación tradicional, cuestionada eso sí por algunos historiadores, establece el cambio en el año 153 antes de Cristo, atribuyéndole motivaciones políticas. Como es sabido, en la república romana la jefatura del estado estaba ejercida por dos cónsules elegidos con periodicidad anual, y en el siglo II antes de Cristo éstos tomaban posesión de sus cargos en los idus de marzo, a mediados de este mes, fecha en la que comenzaba el nuevo año bautizado con los nombres de los dos cónsules. Aunque el año nuevo no se iniciaba exactamente en el equinoccio de primavera sí estaba relacionado con éste, ya que tenía lugar durante la primera luna llena posterior a su tránsito.

Aceptando esta hipótesis, ¿qué es lo que sucedió en el citado año 153 a. C., tan importante como para provocar un cambio de semejante calado? Para empezar, hay que tener en cuenta que el cambio de año no sólo acarreaba el reemplazo de los anteriores cónsules por otros nuevos, sino también el inicio de las campañas militares. Y aunque éstas eran numerosas en esa época, había entonces una que al parecer estaba bastante enquistada, una rebelión de nuestros antepasados celtíberos, y en concreto de los segedanos -Segeda estaba ubicada en las cercanías de Calatayud-, que dificultaba la pretensión romana de anexionarse la totalidad de la región central de la península ibérica.

Estatua de Julio

César en Roma

Fotografía tomada de la

Wikipedia

Fue entonces cuando el Senado, temeroso de que la espera hasta la toma de posesión en marzo de los nuevos cónsules impidiera ganar la guerra durante el verano, ni corto ni perezoso decidió celebrar el año nuevo en las calendas de enero, es decir el día 1 de este mes. Gracias a esta triquiñuela legal fue posible adelantar en dos meses y medio el nombramiento de los dos nuevos cónsules, uno de los cuales, Quinto Fulvio Nobilior, fue enviado inmediatamente a Hispania con un ejército de treinta mil hombres y tiempo suficiente -al menos eso pensaban- para sofocar la rebelión antes de que la llegada del invierno les obligara a suspender las operaciones militares hasta el siguiente año. A la hora de la verdad la campaña de Segeda perduró todavía durante un par de años más y las guerras celtíberas no concluyeron hasta la caída de Numancia el 133 a. C., pero al resultar la nueva fecha más útil para las futuras campañas, en años sucesivos ésta quedó fijada en el 1 de enero, siendo confirmada por la reforma juliana del 47 a. C.

Tras la caída del imperio romano de occidente hubo varios intentos de cambiar la fecha eligiéndose diversas festividades religiosas tales como la Navidad o el Domingo de Resurrección, optándose también por cristianizarla identificándola con la Circuncisión del Señor, elección esta última que sería la que acabara implantándose sobre las demás a finales de la Edad Media y alcanzando rango oficial tras la reforma del calendario gregoriano en las postrimerías del siglo XVI. Como anécdota, cabe reseñar que en el antiguo calendario bizantino los años tenían su inicio el 1 de septiembre, por creerse que fue en ese día del año 5509 a. C. cuando tuvo lugar la creación del mundo. Y el efímero calendario republicano francés, en vigor entre 1792 y 1806, tenía su inicio el 22 de septiembre, coincidiendo con el equinoccio de otoño.

Huelga decir que en otras culturas, tanto actuales como antiguas, las alternativas fueron mucho más variadas, habiendo un poco para todos los gustos. Incluso en algunos calendarios como el chino o el musulmán, que se rigen por los ciclos lunares, la festividad de año nuevo va rotando a lo largo de todo el año, siguiendo un ciclo de unos 33 años debido a que éste es 11 días más corto que el calendario solar.

En cualquier caso, desde un punto de vista astronómico cualquiera de los 365 días “normales” del año -el 29 de febrero resultaría más problemático- sería igual de válido para tomarlo como inicio del año, debiéndose la elección del 1 de enero a causas puramente culturales y, por esta razón, arbitrarias desde un punto de vista científico.

Pero no acaba ahí la historia. Fijémonos ahora en la rotación de la Tierra, es decir, en el día. Éste, al igual que ocurre con el año, tiene una duración determinada por los parámetros astronómicos, aunque los astrónomos diferencian asimismo entre el día solar y el día sidéreo, que se diferencian en unos cuatro segundos; pero para no meternos en más berenjenales nos quedaremos con el primero y, más concretamente, con el día solar medio, que es el que medimos con los relojes.

Hace varios miles de años, probablemente debido a que en la antigua Babilonia se utilizaba un sistema numérico duodecimal -desde nuestro punto de vista moderno habría sido más lógico hacerlo por un múltiplo de 10-, el día fue dividido en 24 horas. Pero como la Tierra rota sobre su eje la hora no es la misma en toda la superficie del planeta, sino que va variando de forma continua de este a oeste al ritmo de una hora por cada quince grados -el resultado de dividir los 360 grados de la circunferencia completa por 24 horas- de longitud geográfica. Es decir, la medianoche -momento, también convencional por cierto, del paso de un día al siguiente- no tiene lugar de manera simultánea en todo el planeta, sino que va cambiando de forma gradual a lo largo de todo un día.

Claro está que lo anteriormente dicho se refiere a la hora solar, o local si se prefiere, es decir aquélla que toma como referencia para el mediodía el momento en el que el Sol alcanza el punto más alto sobre el horizonte. Se trata de un fenómeno fácil de determinar sin ayuda de relojes, y de hecho así funcionó durante mucho tiempo, de modo que cada población ajustaba su ritmo diario a la hora local, es decir, a su longitud geográfica concreta, sin preocuparse de que ésta pudiera ser diferente de las de los vecinos. Puesto que hasta hace relativamente poco tiempo los viajes eran suficientemente lentos estas discrepancias apenas tenían repercusión en la vida cotidiana, pese a que a una latitud media como la española -la anchura del huso horario varía en función de la distancia al ecuador- la diferencia en el tiempo solar entre dos puntos situados en una misma latitud es de aproximadamente un minuto cada veinte kilómetros en el Cantábrico, veintiuno en la zona centro y veintidós en Andalucía.

Las circunstancias cambiaron a finales del siglo XIX cuando el ferrocarril, mucho más rápido que los medios de transporte tradicionales, se extendió por todo el orbe desarrollado y el sistema de las horas locales comenzó a crear problemas de coordinación bastante engorrosos. Por esta razón, en 1884 una conferencia internacional acordó dividir la esfera terrestre en veinticuatro husos, uno por hora, a cada uno de los cuales se le asignó como hora oficial la hora solar correspondiente al punto medio del huso, tomándose como meridiano cero el correspondiente al observatorio inglés de Greenwich -Gran Bretaña se encontraba entonces en plena era victoriana, por lo que eran ellos quienes partían el bacalao-; a partir de él, los husos horarios irían aumentando de hora en hora en dirección este y disminuyendo, también de hora en hora, hacia el oeste.

Al igual que ocurre con el año, la rotación de la Tierra no tiene ni principio ni final; pero como por algún sitio había que empezar a contar, fue necesario establecer también una línea de cambio de fecha, es decir, de “día nuevo”, la cual fue fijada en el meridiano 180 -el opuesto al de Greenwich-, que atraviesa el Pacífico de norte a sur sin tocar apenas territorios importantes salvo el extremo oriental de Siberia, lo que facilitaba bastante las cosas. Porque si ya era un tanto incómodo que dos poblaciones situadas a uno y otro lado del límite entre dos husos horarios contiguos tuvieran una hora de diferencia, tanto más lo sería si la diferencia era de un día.

Distribución de las horas oficiales europeas

En la práctica no resultó tan sencillo, ya que pronto se vio la necesidad de parchear estas divisiones dado que muy frecuentemente tanto la geografía de los continentes y las islas, como las fronteras entre los diferentes países, mostraron la desagradable costumbre de no adaptarse a las limpias divisiones de los meridianos... pero como este tema ya lo traté en otro artículo, prefiero remitirles a él1.

Pese a que desde un punto de vista astronómico, y con independencia de la fecha elegida, lo más lógico hubiera sido celebrar el cambio de año de forma simultánea en todo el planeta, fuera éste cuando fuese, ya que la Tierra pasa por un punto cualquiera de su órbita toda a la vez y no a trozos, en la práctica lo que ocurre es que en cada lugar se hace conforme a su hora oficial, dándose la paradoja de que esta celebración dura así un día completo desde que empieza justo al oeste de la línea internacional de cambio de fecha hasta que, veinticuatro horas más tarde, termina al este de esta misma divisoria. Por esta razón aunque es la pequeña isla Caroline, perteneciente a la exótica república insular de Kiribati, el territorio que presume de ser el primero en recibir el nuevo año, si prescindimos de la prácticamente despoblada Siberia oriental y de las numerosas islas que jalonan el Pacífico a uno y otro lado del meridiano 180, el primer país importante que lo celebra es Nueva Zelanda, seguida por Australia, Japón, Corea, China, Filipinas, Indonesia... siendo los últimos los estados norteamericanos de Alaska y Hawaii.

Y esto no es todo. Además de la diferencia existente, dentro de un mismo huso horario, entre la hora solar y la hora oficial, que puede llegar a alcanzar los treinta minutos en sus dos límites, nos encontramos con los casos en los que éstos han sido desviados para adaptarlos a la geografía real, como es el caso entre muchos otros de Galicia y Portugal, y también con aquéllos, más difícilmente explicables, en los que la hora oficial de un país entero ha sido adelantada o retrasada por causas estrictamente políticas, tal como ocurrió cuando en 1940 a Franco se le antojó unificar la hora española con la alemana -entonces mandaba allí un tal Hitler- sin que a nadie desde entonces se le haya ocurrido la evidente perogrullada de devolvernos a nuestro propio huso horario, que es el mismo que el de las Islas Británicas, Marruecos y, de refilón, de Portugal, todos los cuales tienen oficialmente una hora menos y están mucho más ajustados que nosotros a sus respectivas horas solares.

¿Pensaban que con esto habíamos terminado? Pues todavía queda el rabo por desollar. ¿Recuerdan lo que comentaba de los años bisiestos? Pues bien, a causa de ese desfase de aproximadamente seis horas entre el año oficial de 365 días y el real, nos encontramos con que a lo largo del ciclo cuatrienal que va de bisiesto a bisiesto, el desfase entre la medianoche de año nuevo real y la que celebramos con las doce uvas se va incrementando, año tras año, en seis, doce y dieciocho horas consecutivamente, corrigiéndose tan sólo con la llegada del siguiente año bisiesto... pero esto ocurriría sólo si el día adicional correspondiera precisamente al 1 de enero; como éste no se introduce hasta el 29 de febrero, cuando tiene lugar la “corrección” ya se ha acumulado una desviación de una hora, equivalente a dividir las seis horas del año completo por los dos meses transcurridos desde su inicio.

Y como además el año gregoriano, tal como ya he comentado, para corregir el desfase del juliano suprime tres días bisiestos cada cuatrocientos años, nos encontramos también con que tan sólo cada cuatro siglos tendremos una corrección razonablemente ajustada al año real. La última, eso sí, fue en el año 2000, por lo que al menos nos cabe el consuelo de que el desvío “gregoriano” acumulado durante estos dieciocho años es todavía pequeño, aunque al no ser 2018 bisiesto lo celebramos con doce horas de adelanto... más la hora de propina que nos regaló Franco y también más -o menos, según donde vivamos- la diferencia entre la hora oficial y nuestra propia hora solar. Y puesto que estamos en el huso horario de Greenwich, tendríamos que contar también con las doce horas de retraso -u once, por culpa del adelanto franquista- entre nuestra celebración y la de Nueva Zelanda

En conclusión, lo cierto es que podríamos celebrar la llegada del año nuevo en el momento que mejor nos apeteciera a lo largo de todo el año, sin que nadie pudiera por ello reprochárnoslo. Claro está que en la práctica resultaría un tanto incómodo, pero así es la ciencia...

Publicado el 15-1-2018