Crisis psicohistórica. Fundación ¿punto final?

Leí la trilogía de Fundación (Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación), en la edición de la colección Libro Amigo de Bruguera, durante mis primeros años de universidad, justo cuando estaba dando el salto de los bolsilibros a la ciencia ficción de mayor empaque. Y me fascinó. Pero al mismo tiempo me quedé con las ganas -con muchas ganas- de saber como terminaría el plan de Hari Seldon para abreviar el colapso galáctico, reduciéndolo gracias a la psicohistoria a un interregno de mil años antes de que pudiera surgir el Segundo Imperio.

Durante muchos años no hubo nada que rascar, dado que tras escribir la serie de relatos y novelas cortas que la componen entre 1942 y 1950 Asimov la abandonó cuando ni siquiera llevaba narrados completos los cuatro primeros siglos de este milenio.

¿Por qué lo hizo, cuando todavía le quedaba tanto campo por delante? Desconozco la respuesta, aunque lo cierto es que Asimov se negó rotundamente durante más de tres décadas a retomarla quizá -es tan sólo una especulación- porque no estuviera seguro de como hacerlo, quizá porque prefirió centrar su atención en otras líneas argumentales; aunque lo cierto es que a finales de la década de los cincuenta abandonó prácticamente la ciencia ficción para dedicarse a temáticas más lucrativas como la divulgación científica, la histórica e incluso algunas incursiones en el género policíaco.

De hecho entre 1959 y 1981, nada menos que veintidós años, tan sólo publicó dos únicos títulos de ciencia ficción, Viaje alucinante en 1966 y Los propios dioses en 1972; y aun dudo en contabilizar el primero puesto que fue un trabajo meramente alimenticio, la novelización del guión de la exitosa película homónima de la que acabó renegando, aunque no me consta que devolviera el dinero que le pagaron por ella. También publicó en esta época varias antologías de relatos, pero la inmensa mayoría habían sido escritos en años anteriores y no eran inéditos.

Así pues, cuando leí la trilogía de Fundación mediada la década de 1970 su hipotética continuación ni estaba ni se la esperaba. Todavía tendrían que pasar unos cuantos años más hasta que en 1982 -la edición española no llegaría hasta un año más tarde- apareció para sorpresa mía, y supongo que no fui el único, Los límites de la Fundación, que retomaba el hilo narrativo donde quedó interrumpido hacía tres décadas. Para mí fue una auténtica golosina y, aunque el propio Asimov reconoció que había vencido su renuencia sólo cuando le hicieron una oferta que no pudo rechazar en forma de contrato con un número suficiente de ceros, el paso del tiempo demostraría que esta novela abrió las puertas a uno de los más ambiciosos proyectos del Buen Doctor, el entretejido de la mayor parte de su obra de ciencia ficción en una monumental historia del futuro. Pero no nos anticipemos.

No resulta sencillo, ni es ésta mi intención, dilucidar si este cuarto volumen de la serie de Fundación, escrito por un Asimov más maduro y no necesariamente mejor escritor, estaba a la altura de los anteriores, planteamiento que también podría aplicarse a las posteriores entregas. Tampoco pretendo especular sobre hipotéticas ayudas por parte de anónimos negros, sospechadas por más de uno y sistemáticamente negadas por el interesado, algo por lo demás bastante habitual entre los escritores anglosajones de éxito. Simplemente, deseo trazar una perspectiva del desarrollo del período que había quedado inconcluso la trilogía original, tanto el realizado por el propio Asimov como, tras su muerte, por sus epígonos, autorizados o no por los celosos albaceas, tal como veremos más adelante.

El caso es que, una vez estuvo bien engrasado con dólares, el Buen Doctor retomó la tarea y ya no paró prácticamente hasta su muerte... e incluso más allá, puesto que sus herederos rebañaron cuantos textos póstumos suyos afirmaron haber encontrado, y no quiero pensar mal. Pero en lugar de continuar la serie de Fundación hasta llegar al esperado advenimiento del Segundo Imperio, se embarcó en el ambicioso proyecto de fusionar sus dos series principales, la de los robots y la de Fundación, junto con varias novelas independientes, en una ambiciosa historia del futuro. La idea era buena, pero he de reconocer que frustró mis esperanzas puesto que desvió su atención del punto que a mí me interesaba. Así, en 1983 -cito las fechas de publicación en inglés- completó la inconclusa trilogía del robot Daneel Olivaw -Bóvedas de acero y El sol desnudo- con Los robots de Aurora, continuándola dos años más tarde con Robots e Imperio.

A partir de entonces siguió escribiendo, prácticamente al ritmo de un nuevo libro por año, retomando la serie de Fundación con Fundación y Tierra (1986), que a la postre sería la última novela del ciclo conforme a su cronología interna. Ésta continuaba a Los límites de la Fundación, lo que la sitúa a finales del quinto siglo del interregno, es decir, otros tantos por delante del Segundo Imperio. Para mí resultó una novela fallida dado que, además de aburrida, derivó hacia unos planteamientos como la hipótesis Gaia -una supramente de entidad planetaria- que yo siempre he considerado una seudociencia sin la menor base científica, algo impensable en el Asimov de otros tiempos. Planteamientos que además conducían probablemente a un callejón sin salida.

Asimov, que de tonto no tenía un pelo, debió de pensar algo parecido, puesto que a partir de entonces se dedicó al menos arriesgado ejercicio de escribir dos precuelas, con un joven Hari Seldon de protagonista, en las que se explayó hasta el aburrimiento explicando el origen de la psicohistoria: Preludio a la Fundación (1988) y Hacia la Fundación (1993), esta última póstuma o al menos presentada como tal, las cuales terminaron de coser la serie de los robots con la de Fundación.

¿Y ahí se acabó todo? No, porque sus herederos decidieron seguir ordeñando la vaca hasta que dejara de dar leche aunque fuera por extenuación, y no hablo ya de franquicias infames como las de Robot City, Robots en el tiempo o Robots y aliens, sino de la más ambiciosa Segunda trilogía de Fundación, para la que eligieron a escritores tan prestigiosos como Gregory Benford ( El temor de la Fundación, 1997), Greg Bear (Fundación y caos, 1998) y David Brin (El triunfo de la Fundación, 1999).

Las tres novelas son excelentes, aunque a mi modo de ver a diferencia de Bear y Brin, de estilos razonablemente compatibles con el de Asimov, el de Benford era completamente distinto, lo que hacía temer unas más que presumibles discordancias. Por si fuera poco éste fue el encargado de escribir la primera entrega, lo que forzó a sus colegas a desviarse de caminos más asimovianos para poder seguir su estela. En consecuencia, pese a la calidad de las novelas éstas acabaron siendo, sobre todo la primera, netamente diferentes a aquéllas a las que pretendían emular.

Además, ninguno de los tres quiso, o pudo, arriesgarse a continuar la narración allá donde Asimov la dejara interrumpida, limitándose a completar, ignoro si por decisión propia o por imposición, el hueco existente entre las dos precuelas de Fundación - Preludio a la Fundación y Hacia la fundación- y el primer relato clásico de Fundación, teniendo asimismo como protagonista de todas ellas al omnipresente Hari Seldon.

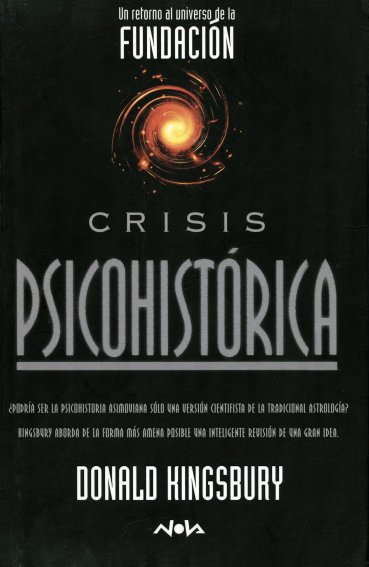

Así pues, el gato seguía sin cascabel... hasta que en 2001 llegó Donald Kingsbury con su Crisis psicohistórica, versión definitiva de su relato corto Crisis histórica (1995). Kingsbury, nacido en 1929 en San Francisco y de formación matemática -fue profesor universitario hasta su jubilación-, es un escritor norteamericano residente en Canadá muy poco conocido en España, puesto que de su corta bibliografía -cuatro novelas y ocho relatos- tan sólo se han traducido al español dos de las primeras,Rito de cortejo en 1996 -la edición inglesa es de 1982- y la citada Crisis psicohistórica con tan sólo dos años de retraso.

Antes de seguir adelante conviene advertir sobre un detalle que aporta cierto morbo a la lectura de Crisis psicohistórica. A diferencia de las tres novelas de Benford, Bear y Brin, que contaron con el beneplácito -y sospecho que también mediante el paso por caja- de los herederos de Asimov, éstos no autorizaron la de Kingsbury ignoro por qué razón, lo que no arredró al autor que optó por recurrir al truco de cambiar todos aquellos nombres propios que pudieran causarle problemas legales. Con dos narices.

De esta manera Hari Seldon se transmutó en el Fundador; el Mulo en Cloun el Terco; Terminus en Límite; Trántor en Espléndida Sabiduría (sic); Anacreonte en Nacreome, la Fundación en la Hermandad... lo cual no deja de ser ridículo, puesto que las referencias a la obra de Asimov son más que evidentes. Sin embargo sí conservó, incluso en el propio título, el término psicohistoria; supongo que por alguna razón no lo podrían detentar los celosos herederos de Asimov.

Terminado ya este largo -pero creo que conveniente- preámbulo, podemos ir al grano, es decir, a la novela de Kingsbury. Y en primer lugar es imprescindible reseñar que este autor se atrevió a ir mucho más allá que Asimov y todos sus epígonos, puesto que el argumento está ambientado no ya en los siglos restantes del interregno sino en pleno Segundo Imperio, concretamente en el año 2722 de la Era de la Fundación o, si se prefiere, dieciséis siglos largos después de su restauración, que Kingsbury sitúa en el año 1089 E.F.

En consecuencia, seguimos quedándonos sin saber lo que ocurrió en esos cinco siglos finales del interregno, así como en los primeros dieciséis del Segundo Imperio; lo que no quita interés a la novela, que es realmente buena y recomendable de leer.

Y ahora, conforme a la tradición taurina, voy a proceder a comentar tanto los pitos como los aplausos.

Comenzaré por estos últimos. Kingsbury es un autor minucioso que trabajó un argumento realmente complejo, en el cual se abordan cuestiones interesantes que, por una u otra razón, Asimov pasó por alto. Asimismo logra extrapolar a muy largo plazo -nada menos que veintisiete siglos- la evolución de la humanidad en la galaxia mucho más allá de lo previsto presumiblemente por Hari Seldon -perdón, el Fundador- y planteando unas cuestiones perfectamente lógicas que salvan las posibles incongruencias de Asimov y sus epígonos autorizados.

Kingsbury es además muy asimoviano, quizá el escritor más asimoviano que haya leído, superando al Buen Doctor en varios puntos desde la complejidad argumental hasta un desarrollo verosímil de la tecnología. No hay que olvidar que, salvo ciertos tópicos imprescindibles como el viaje interestelar, la Fundación original recordaba en muchos detalles a la sociedad norteamericana de mediados del siglo XX -los robots fueron añadidos mucho más tarde-, e incluso el propio Asimov reconoció que se había inspirado en la Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano de Edward Gibbon, publicada ¡entre 1776 y 1788!, incluyendo otros elementos tomados del imperio bizantino como la figura de Bel Riose, trasunto del general Belisario que desarrolló sus campañas durante el reinado del emperador Justiniano.

También enmienda, a mi modo de ver de forma acertada, uno de los puntos débiles de la narración asimoviana -estoy considerándolo desde el punto de vista de la ciencia ficción estrictamente hard-, la aparición de telépatas que acaban convirtiéndose en un deus ex machina de difícil justificación cientifica, por más que en la época en la que fueran escritos los relatos originales era un tópico sumamente popular dentro del género. Kingsbury, por el contrario, opta por transformar todos estos fenómenos paranormales en algo estrictamente tecnológico: el uso de los fam, unas prótesis cibernéticas que amplían las capacidades mentales hasta tal punto que cuando alguien se ve privado del suyo, como le ocurre al protagonista Eron Osa, se convierte en un tullido mental. Y eso que cuando se publicó la novela todavía faltaban seis años para que apareciera el primer teléfono inteligente, un artilugio ahora ubicuo al que se le podría considerar el antepasado remoto del fam.

El mayor hallazgo de Asimov fue probablemente la psicohistoria, una genial aplicación de la termodinámica estadística a la sociología que permitía predecir el futuro de manera científica, aunque siempre de forma colectiva y nunca individual. Pero Kingsbury, también con una sólida formación científica, va más allá al basar la psicohistoria -la de la época de su narración, se entiende- no ya en la termodinámica estadística, sino en algo más sofisticado y bastante más consistente desde el punto de vista argumental, la mecánica cuántica que, al igual que la termodinámica estadística, se basa en principios probabilísticos a diferencia de la física newtoniana, radicalmente determinista, lo que le permite al autor, dando un salto de la ciencia a la teología, especular sobre la vieja alternativa entre el determinismo y el libre albedrío.

Y así como Asimov jugaba una y otra vez a forzar los límites de su imaginaria ciencia planteándole retos no previstos por los psicohistoriadores, Kingsbury nos advierte, ya en el propio título, de la principal línea argumental de su novela: una crisis psicohistórica sin precedentes y no prevista, ni tan siquiera sospechada, por unos psicohistoriadores que, tras tantos siglos de pacífica prosperidad tutelada por ellos, se han dormido literalmente en los laureles.

Curiosamente el Segundo Imperio Galáctico, pese a su más que milenaria existencia, carece según todos los indicios de emperador alguno; en la práctica es gobernado en la sombra por la élite psicohistórica, pero en ningún momento aparece la menor referencia al cargo ni tan siquiera a título ceremonial. Simplemente los emperadores no existen ni llegamos a saber quienes ocupan su lugar, lo que induce a pensar que el gobierno galáctico es en realidad una tecnocracia llevada hasta sus últimos extremos.

En apariencia la galaxia goza de una estabilidad a toda prueba y los psicohistoriadores se limitan a limar las pequeñas perturbaciones que puedan ir surgiendo, pero como bien enseña la historia real -es paradigmático el caso del milenario imperio chino- la estabilidad suele acabar convirtiéndose en estancamiento primero y en decadencia después, explicándolo el autor mediante el término biológico estasis -no éxtasis- que define la estabilidad en el proceso evolutivo de las especies.

De todos los psicohistoriadores únicamente Eron Osa, un joven estudiante con una irrefrenable tendencia a la heterodoxia, logra detectar el peligro, pero al comunicárselo a sus superiores e intentar, ante su negativa, dar a conocer públicamente sus conclusiones, tan sólo consigue ser juzgado como hereje y condenado a la ejecución sumaria... de su fam, lo que equivale casi a una muerte mental puesto que no sólo pierde la mayor parte de su capacidad intelectual, sino también la práctica totalidad de sus recuerdos.

Pero fuera de la psicohistoria oficial existen grupos disidentes que, si bien no desean provocar un segundo colapso de la civilización, sí se oponen tenazmente desde la clandestinidad a su benévola pero férrea dictadura, cuestionando tanto su soberanía sobre planetas que anhelan su perdida independencia, como la doctrina de pensamiento único implantada por ésta y protegida por el monopolio de las técnicas de cálculo psicohistóricas bajo el dogma de que el secreto es imprescindible, puesto que si el conocimiento psicohistórico estuviera al alcance de todos esta ciencia perdería su efectividad.

Aquí resulta evidente el ejemplo histórico copiado por Kingsbury, que llega incluso a citarlo textualmente: la Reforma protestante, que convirtió en piedra angular de sus doctrinas la defensa de la libre lectura e interpretación de la Biblia en contraposición al férreo control ejercido por la jerarquía y el clero católicos, celosos monopolizadores de estos conocimientos con la excusa de que el pueblo sería incapaz de entender la religión sin que ellos se la explicaran.

Razón no les faltaba, pero lo que el autor, al que presumo de formación protestante, obvia es que conforme se consolidaban las iglesias reformadas éstas fueron cayendo en similares, si no peores, pautas de comportamiento a las que se oponían, en especial los calvinistas y sus ramificaciones como los puritanos o los presbiterianos. De hecho, éstos acabarían convirtiéndose en unos fanáticos intransigentes capaces de cometer mayores atrocidades de las que ellos atribuían, muchas veces falsamente, a los católicos. Incluso todavía hoy se puede rastrear un trasnochado complejo de superioridad, falso como casi todos ellos, de los calvinistas y familia frente a los retrógrados católicos.

Pero volvamos a la novela. Aunque en principio los diferentes grupos disidentes y el propio Eron Osa, que actúa de por libre, se guían por sus propios intereses, finalmente acabarán confluyendo en una forzada alianza que logra convencer in extremis a la cúpula oficial -el Vaticano psicohistórico- de la necesidad de adoptar medidas, incluyendo la supresión de su monopolio secreto, para evitar que todo se vaya al garete. Y fin de la historia.

Pasemos ahora a los pitos. La primera piedra con la que tropecé fueron las casi seiscientas cincuenta páginas -apéndices aparte- con las que cuenta el libro. Ciertamente a mí no me asustan a priori los libros grandes si éstos son interesantes y tienen suficiente calidad literaria:Los hermanos Karamazov, Guerra y paz, Ana Karenina,Los miserables, Ulises, La regenta, por supuesto el Quijote... son reconocidas obras maestras, varias de las cuales he leído y disfrutado.

Pero en la ciencia ficción, sobre todo de unos años a esta parte, para mí un libro gordo, y en especial si su autor es anglosajón, me resulta casi sinónimo de novela hipertrofiada o, si se prefiere, rellenada con más o menos cantidad de paja. Aunque no pretendo generalizar, por desgracia he tropezado demasiadas veces en la misma piedra. Y pese a su calidad, que sigo encomiando, Crisis psicohistórica adolece también de esta lacra.

Aunque la lectura me resultó por lo general amena, incluso pese a la complejidad de las distintas tramas y el frecuente recurso a la analepsis -reniego del innecesario anglicismo flashback-, hubo capítulos en los que acabé harto de una prolijidad innecesaria para describir detalles irrelevantes, lo que se traducía en un ritmo irregular e incómodo. Y como suele ocurrir con otro frecuente vicio de estos escritores, el desenlace final resulta precipitado y forzado, echándose de menos las páginas que faltarían en contraposición a los tediosos e innecesarios rellenos anteriores. Pero por desgracia, ya estoy curado de espantos.

Otro defecto que encuentro a la novela es la aparición de ciertos personajes secundarios no sólo prescindibles sino absolutamente inverosímiles, que lo único que hacen es lastrar los episodios en los que aparecen. De hecho, el coche robótico parlanchín me resultó tan odioso como el insufrible Jar Jar Binks o los no menos insoportables ewoks de La guerra de las galaxias.

Más graves, a mi entender, resultan las violaciones, contadas pero escandalosas, de los cánones asimovianos. En primer lugar, y no voy a entrar en detalles puesto que son sobradamente conocidos los motivos, en el imperio galáctico no hay robots excepto, claro está, los que tutelan la evolución de la humanidad tras los apaños de Asimov para fusionar las dos sagas. Pero de puertas afuera, ninguno. Sin embargo en Crisis psicohistórica son ubicuos, si bien no a la manera asimoviana sino en forma de inteligencias artificiales que lo mismo controlan un vehículo aéreo que gobiernan una vivienda. Pero en sentido estricto, no deberían estar ahí.

Todavía peor es el caso de la Tierra, que en la novela aparece bautizada como Rith supongo que por una supuesta evolución fonética de su nombre inglés. En las novelas de Asimov, o al menos en las firmadas por él, la Tierra es un lugar mítico del que se ha perdido el recuerdo e incluso se duda de su existencia real... y por supuesto, nadie sabe donde está. Gracias a la ampliación de la serie supimos que los robots tutelares la habían convertido en un astro radiactivo para forzar a los terrestres -los de Bóvedas de acero- a expandirse por la galaxia, cayendo posteriormente en el olvido. De hecho, Fundación y Tierra narra la búsqueda casi homérica del planeta madre de la humanidad, al que finalmente encuentran mortalmente radiactivo y deshabitado. Sólo en la Luna habita el viejo Daneel Olivaw como custodio de la vieja reliquia, el cual explica a los protagonistas, a modo de resumen, el desarrollo de su plan maestro.

Sin embargo, en Crisis psicohistórica la Tierra, o Rith, no sólo está habitada por los descendientes de los primitivos terrestres -de la radiactividad nunca más se supo- sino que se ha convertido en una especie de Disneylandia planetaria donde oleadas de turistas -en el sentido más peyorativo de la palabra- vienen a disfrutar de una recreación en su mayor parte falsa de la antigua historia de la humanidad. Y aunque detalles como la pirámide de Keops convertida en un megacentro comercial son divertidos, otros como el empeño del mentor del protagonista en reconstruir una vieja fortaleza volante de la II Guerra Mundial para dar con ella la vuelta al mundo resultan no sólo metidos con calzador, sino rotundamente absurdos.

Asimismo, los archivos de los psicohistoriadores y los de diferentes planetas rebosan de información sobre la vieja Tierra, por lo que ni está perdida ni mucho menos olvidada su historia pre-espacial. Es más, Kingsbury aprovecha para intercalar, vengan o no a cuento, frecuentes episodios históricos reales, y aunque juega al despiste mezclando sarcásticamente las cronologías y haciendo presuntamente contemporáneos a personajes separados por siglos e incluso por milenios, este recurso acaba chirriando.

Aunque, poniéndonos rigurosos, conviene recordar queCrisis psicohistórica no es una novela canónica del ciclo de Fundación, no es menos cierto que su exclusión se debe tan sólo a la santa voluntad de los herederos de Asimov y no a discrepancias argumentales insalvables, todavía más cuando alguna de las bendecidas, como es el caso de la de Gregory Bendford, encaja todavía menos en el esquema asimoviano. Así es la vida.

Por último, y aunque a mí no me afectó demasiado dado que como químico que soy la cabra tira al monte, la carga hard, es decir, los datos científicos sin cocinar con los que el autor -que no lo olvidemos, es matemático- trufa la novela puede acabar resultando confusa para quienes no tengan suficiente base científica. Conste que no estoy en contra de esta vertiente de la ciencia ficción sino justo lo contrario, pero entiendo que aunque resulte imposible hacer inteligibles los conceptos científicos, incluso los más sencillos, a todo el mundo, resulta imprescindible hacer un esfuerzo para que los puedan entender cuantos más sea posible. Al fin y al cabo Asimov lo consiguió -en su gran capacidad como divulgador radicaba buena parte de su éxito-, y al menos en este detalle Kingsbury no llega a su altura... lo cual es una lástima.

En cualquier caso, vuelvo a insistir, la novela es buena y merece la pena leerla.

Publicado el 26-8-2021