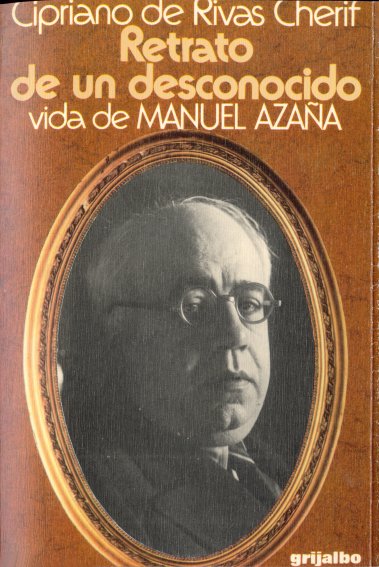

Retrato de un desconocido, de Cipriano de Rivas Cherif

Cipriano de Rivas Cherif (Madrid, 1891, Ciudad de México, 1967) fue uno de tantos intelectuales españoles que florecieron en el primer tercio del siglo XX. Escritor y, según las reseñas de las enciclopedias, director de escena, escenógrafo y dramaturgo, reunía suficientes méritos propios como para ser considerado por sí mismo. Sin embargo, siempre será conocido como amigo, y posteriormente cuñado, de Manuel Azaña, casado con su hermana Dolores.

Esta vinculación con el estadista alcalaíno, que le llevó a acompañarle al exilio francés en 1939, le supuso una condena a muerte tras ser capturado en 1940 en el país vecino por agentes franquistas en connivencia con los ocupantes nazis, pese a que nunca había intervenido en la agitada política española de su época. Aunque finalmente fue indultado, pasó seis años preso, primero en el penal de El Puerto de Santa María y posteriormente en el de El Dueso. Liberado en 1946, logró exiliarse un año más tarde burlando una nueva orden de detención de las autoridades franquistas. Una vez a salvo fuera de España fijó su residencia en México, en cuya capital falleció en 1967.

Durante su estancia en prisión escribió la conocida biografía de Manuel Azaña titulada Retrato de un desconocido, de forma clandestina y sólo gracias a la suerte -y sus precauciones - salvada del celo inquisitorial de sus carceleros. Aunque Rivas Cherif se llevó consigo el manuscrito cuando huyó de España, hubieron de pasar muchos años hasta que pudo ver publicada su obra, por la mexicana editorial Oasis, en el año 1961... y ni siquiera completa, esta vez por cuestiones editoriales, y no políticas.

Para poder disponer de una edición íntegra, con la inclusión de un epistolario entre Azaña y Rivas Cherif, habría que esperar hasta 1979, coincidiendo casi con el centenario del nacimiento del que fuera presidente de la II República, celebrado un año más tarde. En esta ocasión la edición fue ya en España, y corrió a cargo de la editorial Grijalbo, sin que su autor pudiera disfrutarla al haber fallecido trece años antes.

Cipriano de Rivas

Cherif

En general a lo largo del libro Rivas Cherif presta muy poca atención a la ciudad natal de su amigo y cuñado, a la cual confiesa no haber conocido -pese a ser madrileño y residir en la cercana capital- hasta que en una fecha tan tardía como 1916, a los 25 años de edad, accedió a acompañar al que todavía era tan sólo su amigo, que deseaba enseñarle el lugar donde había nacido y vivido durante buena parte de su niñez y su juventud. Cipriano Rivas dedica un capítulo del libro, el segundo, de título Su pueblo y su Campo Laudable, para describir en apenas diez páginas, de la 27 a la 37, las impresiones que le causó su visita a Alcalá, mezcladas con sus reflexiones sobre diferentes aspectos familiares de Azaña. Pese a que las primeras resultan, si cabe, tangenciales con respecto a sus comentarios sobre su futuro cuñado, son precisamente éstas las que me interesan aquí, puesto que esta sección está dedicada a las descripciones que diversos autores han dejado sobre la ciudad de Alcalá.

Reproduzco, pues, los fragmentos del citado capítulo relacionados propiamente con Alcalá, habiendo suprimido por razones de espacio -desbordaría con creces mis pretensiones resumir aquí la facetas biográfica de Retrato de un desconocido- aquellos que se refieren personalmente a Manuel Azaña sin mayor relación con nuestra ciudad.

Fui a verlo, pues, a Alcalá, mediado el tercer verano de la guerra europea que diputábamos última.

A la vuelta de una excursión que hicimos juntos al Norte de España, se retiró unos días a la casa de la calle de la Imagen, rememorando antiguas vacaciones que no podía revivir. Me escribía aburrido hasta la desolación, con la pesadumbre del agobio estival, aliviada en el despacho sombrío que su hermana le conservaba en la planta baja. Y sin más vagar, para descanso de sus lecturas, que el paseo por las tardes con sus dos amigos, añoraba al anochecer afueras del pueblo, respirando el cálido vaho de la mies trillada en las parvas y del bálago acabado de segar, las horas de abandono, de diez y quince años atrás, bajo el mismo candil rutilante del primer lucero. Tenía, por aquellos tiempos de mi visita, la durmiente Alcalá, cierta animación, extraña a la vida normal, de sus vecinos y forasteros estables, rara vez interrumpida por el viajante de comercio o el turista de paso. Era ocasión de aquella anomalía la presencia de un grupo numeroso de alemanes, refugiados de la colonia del Camerún en nuestras posesiones de Guinea al principio de la guerra e internados luego en España con residencia fija. Semejante injerto en la existencia, más que plácida soporífera, de la antigua sede universitaria, desvirtuaba su quietud y su silencio con una punta de desasosiego en el ánimo de la ciudad.

Con él recorrí las calles vetustas, me asomé al Archivo y la Universidad, a Santa María y San Justo, reliquia de una grandeza auténtica; contemplé la pila en que cristianaron a Cervantes y el sepulcro de Cisneros, monumento digno de la memoria que conmemora evidentemente, hasta hollarlo una bomba fratricida veinte años más tarde de nuestra contemplación.

Dos cosas indelebles de mi primera visita a Alcalá son una plaza con árboles, donde me dijo que siendo muy niño se iba él solo «a estar triste» y el paseo nocturno por El Chorrillo, donde su padre, en ocasión en que fue alcalde, hizo un parque urbano. Quedaban de la antigua arboleda que bordeaba el parque, hasta la vía del tren, algunos viejos ejemplares que la barbarie incivil de sus paisanos sustituía por vulgares acacias de bola. Las acacias de bola compartían con las palmeras enanas la enemiga declarada del Secretario del Ateneo. El roble y la encina, el castaño, el chopo, el álamo y el negrillo, repartíanse, con el sauce, una dilección de su gusto, en que el ciprés era señero.

Corrimos aquella misma tarde, apenas yo llegado, los soportales de la calle Mayor y la Plaza; nos sentamos a la puerta de la confitería de Salinas, deambulamos por vías desiertas. Y aquí, el lugar donde la escuela a que fue párvulo y que decía subsistente hasta poco años antes, recuerdo de aquel primer día escolar de su vida en que no hubo modo de sacarle de bajo el pupitre de su hermano; y allí la reja tras la cual vivían dos hermanas solteronas, alimento platónico una de ellas de su más lejano amorío infantil. Más allá, otra ventana baja, con memoria más reciente de su intrepidez de mozo corrido, cómplice el sereno y, ni qué decir tiene, la enamorada que fácilmente le daba paso al amparo de la nocturnidad.

Después de cenar en mi hospedaje, salimos al Chorrillo invadido de sombras gratas, que lo eran para él del pasado. En la noche de agosto, densamente estival, cantaban chicharras poblando el silencio, rasgado de cuando en cuando por el grito de un tren.

-No pueden ser chicharras -me decía riéndose-; las chicharras revientan todas el día de Santiago. Como eres un señorito de ciudad no lo sabes. Yo lo sé porque soy de pueblo.

De pronto la voz se enternecía al conjuro de un recuerdo. No sé cómo fue el sacar yo a relucir los Santos Niños patronos de Alcalá de que me había hablado al pasar junto a su iglesia.

-Yo soy un testimonio de sus milagros.

Y me contó con un punto de sentimentalismo en la ironía, que siendo muy pequeño, que apenas andaba, le aquejó no sabía bien qué enfermedad, y, lleno de granos en las piernas, estuvo impedido en un cochecillo. El día de los Santos Niños, su madre, al volver de misa, se lo encontró corriendo como si tal cosa:

-Ya ves. Pero, ¡qué quieres! Como me faltó luego mi madre, ni me río de aquello.

(...)

Sus paisanos de Alcalá le merecían la opinión que delatan estos versos, caricatura del alcalaíno que cree a su pueblo el ombligo del mundo:

|

Nunca su imaginación |

(...)

Al final del Chorrillo, fuera ya de la plazoleta, que lo cierra, en pleno campo, por entonces en barbecho, había una casa apartada, y que me dijo ser una antigua venta, refugio famoso de ladrones, cuando los había por aquellos montes de la Alcarria. Allí precisamente fue muerto a tiros de la Guardia Civil, en una emboscada, el último de una cuadrilla célebre. El Batanero, bandido comarcano, acudió más de una vez a la Notaría de su abuelo y en cierta ocasión se permitió hacer un regalo a su hermano mayor.

Recordaba mi amigo sus paseos de por la tarde, siendo él muy pequeño, con su abuelo. Iban hasta la viña, para volverse a la hora en que pasaba el corto de Guadalajara arrastrándose asmático, en lenta competencia con la mula ligera que tiraba de su coche.

El abuelo se divertía viéndole comer sano y glotón incluso repitiendo en su compañía alguna vez que iba a verlo después del almuerzo en la casa paterna.

(...)

De madrugada me fui a acostar a mi alojamiento. Él estaba pesaroso en extremo de no haberme podido ofrecer habitación en su casa, aquejado el marido de su hermana de una de tantas crisis epilépticas como malograban crónicamente la felicidad de su matrimonio. Al otro día me hizo los honores de ella, con emocionada sencillez. Atravesamos, luego del zaguán, la espaciosa sala del piso bajo que presidía un retrato de su padre de inconfundible sello familiar, no tanto en la fisonomía, cuanto en la posición de la cabeza, algo envarada entre los hombros anchos, abierto el pecho y franca la expresión. De allí pasamos a su despacho, repleto de libros en gran estantería, con un grato olor de sombra de verano. Tuve, sin embargo, la impresión de un perfume remoto, que no podía percibir sino con los ojos de mi imaginación. Él me había hablado de una habitación, que identifiqué sin motivo con aquella, donde nunca podía entrar sin que le asaltara el prurito de un perfume angustioso: el de las flores en que yació muerto un niño de su hermano.

(...)

Comimos en el casino, estampa provinciana de guarnición en asueto, fuimos a la huerta y apenas nos asomamos a ella cuando el mal humor por el descuido que advertía en la posesión de que participó en tiempos mejores, nos llevó de allí.

Nos alargamos luego en coche con sus dos amigos, a comer unos melones exquisitos en el melonar mismo, «como se debe», e hizo gala una vez más del buen diente que aún le quedaba de cuando mozo, que «no se le ponía nada por delante». «Estos jóvenes pálidos que no beben vino», decíame parodiando a Shakespeare y exagerando en broma mi comedimiento.

Viendo los cerros que coronan Alcalá, dominando la antigua Compluto y la beatitud de su Campo Laudable, recordaba sus andanzas de cazador «cuando era un señorito» y tenía con otros amigos arrendado un monte al marqués de Ibarra.

Al despedirme en la estación me dejó con la Mantoncito, preciosa chulilla que había sido, luego de modelo, madre de las hijas de un pintor afamado, con quien estaba reñida. Iba muy aseñoritada y nunca ya tan guapa como con un pañuelo madrileño de crespón a que debía el remoquete por que la conocíamos. Estaba en relaciones, para casarse, a cuanto decía, con uno de los alemanes confinados en Alcalá. Claro que no se casó con él, afortunadamente. Más de una y más de dos desesperadas del pueblo, hicieron bodas con aquellos advenedizos que si las vieron y algo más, no se acordaron de la obligación contraída cuando, al cabo de la guerra, se reintegraron a su país.

En el andén de la estación y asomado yo a la ventanilla del tren que me regresaba a Madrid, se me acercó un primo mío1, joven teniente de caballería, que del pueblo de mi abuelo, en la provincia de Valladolid donde nos tratamos de niños en mis vacaciones veraniegas, se había trasladado a Alcalá con su familia. Su hermano mayor era cura y, Capellán de la Prisión de Mujeres, empezaba a gozar de cierta fama local como predicador y aun de místico exaltado, ajeno a las vanidades mundanas de gran parte del clero, en las capitales sobre todo. El Secretario del Ateneo apenas si, por otras referencias familiares o amistosas, tenía noticias de aquellos parientes míos.

Aprovechando que mi amigo se apartaba a saludar a no sé quién, mi primo el teniente me dijo en tono de protectora reconvención:

-No me gusta verte en esa compañía...

Como yo hiciera un gesto que no dejaba lugar a dudas respecto a mi decisión de no consentirle que siguiera, insistió no más con esta insinuación:

-Su familia es muy buena; pero él...

1 José Sanz de Diego. Su hermano era el sacerdote Rafael Sanz de Diego.

Publicado el 16-2-2009