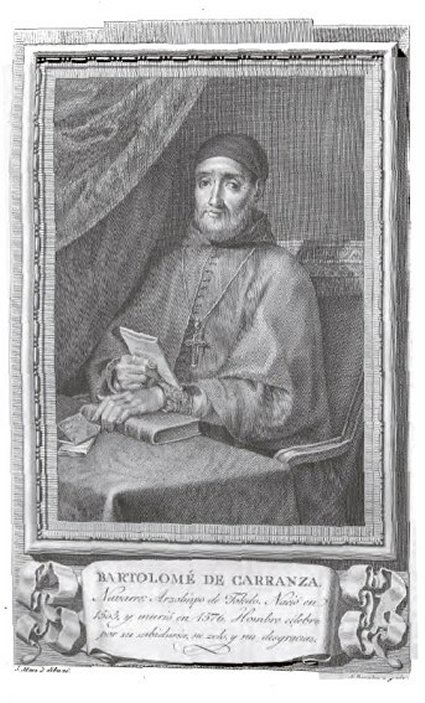

Bartolomé de Carranza, el arzobispo

a quien

persiguió la Inquisición

Ilustración tomada de la

Wikipedia

Dentro de todo el conjunto de personajes históricos vinculados de una u otra manera a Alcalá, hay algunos que me resultan especialmente interesantes a causa de sus avatares personales, en algunos casos injustos cuando no crueles. Éste es el caso precisamente del personaje cuya biografía pretendo esbozar en esta ocasión, el sacerdote dominico y arzobispo de Toledo fray Bartolomé de Carranza, un hombre bueno, culto e inteligente que, no obstante, acabó siendo víctima de las envidias y de los odios de sus contemporáneos, un personaje no obstante cuya vida debería ser ejemplo y modelo para muchos.

Bartolomé de Carranza era navarro, puesto que nació en 1503 en la localidad de Miranda de Arga, una población situada al sur de Pamplona no muy lejos de Tafalla y Olite, aunque su familia era oriunda del valle de Carranza, en la comarca vizcaína de Las Encartaciones. Este año, pues, se ha cumplido el quinto centenario de su nacimiento, que se ha celebrado por todo lo alto en su localidad natal.

A los once años quedó huérfano de madre, encargándose de su educación su tío Sancho Carranza de Miranda, profesor de la recién fundada universidad de Alcalá, quien lo trajo a nuestra ciudad a cursar sus primeros estudios, concretamente en el colegio menor de San Eugenio o de Gramáticos, situado en la actual calle de Nebrija. Pronto sintió la vocación religiosa y, pese a la oposición de su tío, profesó como dominico en 1520, a los 17 años de edad, en el convento de Benalague. Este cenobio, según me ha comunicado Antonio Herrera Casado, cronista oficial de Guadalajara, estuvo situado en las proximidades de Cabanillas del Campo, a mitad de camino entre Alcalá y Guadalajara, aunque años después sería trasladado a esta última ciudad.

En 1525 pasaría el joven Carranza a Salamanca, donde estudió Teología, siendo nombrado profesor de artes liberales en 1528. Seis años más tarde, en 1534, sería lector de Teología en el colegio de San Gregorio de Valladolid y Regente Mayor de este colegio. En 1539 el Capítulo General de los dominicos celebrado en Roma le nombró Maestro en Teología, y a su vuelta a Valladolid en 1540 la fama adquirida como teólogo le valió el nombramiento de censor de la Inquisición en España, lo que no le impidió que, siempre que le era posible, volcara sus esfuerzos en obras humanitarias ayudando a los más necesitados.

En 1543 participó en el concilio de Trento por decisión del propio emperador Carlos V, el cual le nombró teólogo imperial. Una vez allí participó muy activamente en las deliberaciones, defendiendo la reforma de la disciplina eclesiástica al tiempo que proponía medidas tales como la prohibición de acumular beneficios eclesiásticos o la obligación de los obispos de residir en sus diócesis. De resultas de ello, su prestigio se extendió por toda Europa. A su regreso a España en 1547 fue nombrado prior de un convento de Palencia y, poco después provincial de su orden en Castilla. Al reiniciarse las sesiones del Concilio de Trento, el emperador volvió a enviarle de nuevo a la ciudad italiana.

Fue también confesor y consejero del príncipe Felipe (el futuro Felipe II), al cual acompañó a Inglaterra con motivo de su matrimonio con María Tudor. Permaneció en este país durante cerca de tres años, colaborando con el legado pontificio en el empeño frustrado de recuperar a Inglaterra para el catolicismo. En 1556 acompañó a Felipe II, recién coronado rey de España, a Flandes, donde publicó sus Comentarios al Catecismo Cristiano, una obra escrita durante su estancia en Inglaterra pensada para educar al ignorante clero inglés, que tuvo una difusión muy restringida en España y no sería reeditada hasta 1972.

En 1558, tras el fallecimiento del cardenal Martínez Silíceo, fue nombrado por el rey, pese a su oposición, arzobispo de Toledo, siendo consagrado en Bruselas; ya anteriormente había rechazado en dos ocasiones la dignidad episcopal, en 1540 el obispado de Cuzco (aceptaba ir como misionero, pero no como prelado) y en 1549 el de Canarias, pero en esta ocasión se vio obligado a aceptar la titularidad de la sede primada española. Este hecho le obligó a trasladarse de Flandes a España, llegando a Yuste, portador de correspondencia secreta entre Felipe II y su padre, con el tiempo justo para asistir a Carlos V en su lecho de muerte.

La segunda parte de su biografía, hasta su muerte en 1576, no es sino la triste historia de la infamia, la hipocresía y la ingratitud humanas. De poco servirían su prestigio como teólogo, la confianza que depositaron en él dos monarcas de la talla de Carlos V y Felipe II, o su acendrado espíritu cristiano, que no le impidió seguir ejerciendo la caridad aun después de ser promovido al más importante cargo eclesiástico de nuestro país, como lo demuestran los 80.000 ducados que invirtió en redimir cautivos, dotar huérfanas, auxiliar viudas o ayudar a estudiantes pobres. La envidia, esa lacra social que impele a los mediocres a tratar de hundir a aquéllos que valen más que ellos, se encargó de destrozar una vida ejemplar a la par que privó a la España de la época de uno de sus más ilustres personajes.

Apenas un año fue el tiempo que Bartolomé de Carranza pudo ejercer de arzobispo de Toledo. Pronto algunos personajes descontentos comenzaron a acusarle de herejía apoyándose en pruebas circunstanciales y en algunos párrafos entresacados de sus Comentarios al Catecismo Cristiano. En realidad fray Bartolomé se había limitado a escribir un manual dirigido a clérigos incultos sin preocuparse mucho por las florituras retóricas, lo que permitía que algunos párrafos aislados, sacados de contexto, pudieran ser objeto de interpretaciones torticeras. De hecho, sus censores llegarían a acusar de heréticas incluso a algunas citas de san Juan Crisóstomo que Carranza había incorporado al texto.

La Inquisición tomó cartas en el asunto y la noche del 23 de agosto de 1559 de madrugada, previa autorización real, fray Bartolomé fue detenido en la villa de Torrelaguna y trasladado a Valladolid, donde fue encarcelado en régimen de aislamiento al tiempo que se requisaban todos sus documentos y papeles. Poco después comenzaría su proceso en esta ciudad castellana, un largo episodio cuyo sumario llegó a acumular nada menos que 40.000 páginas sin que se llegara a demostrar en ningún momento la culpabilidad del prelado. Esto, no obstante, no facilitó su exculpación sino todo lo contrario, ya que el proceso siguió enredándose cada vez más sin que Carranza se pudiera beneficiar en ningún momento de la presunción de inocencia.

Nuestro personaje, obviamente, no se estuvo quieto. Resultaba insólito que la Inquisición clavara sus garras nada menos que en el titular de la sede primada de España, pero su acusador era asimismo un peligroso rival, el Inquisidor General Fernando de Valdés, arzobispo de Sevilla y celoso guardián de la ortodoxia católica además de estar ansioso por cobrar una importante pieza con objeto de recobrarse de su caída en desgracia a causa de sus enfrentamientos con el rey. Valdés era uno de los que envidiaban a Carranza al haber visto frustradas sus aspiraciones a la sede toledana, que ambicionaba para él, pero no fue el único. Otro enconado enemigo fue el dominico Melchor Cano, un antiguo compañero suyo como estudiante primero y como profesor más tarde que acabaría trocando su sorda rivalidad en envidia, llegando a acusarle de algo tan peregrino como pretender poner la Teología al alcance del pueblo, incluso mujeres y gentes de baja estofa... sin comentarios. Poco le importaba a Cano que Carranza rebatiera brillantemente a los verdaderos herejes; el simple hecho de atentar contra el secretismo teológico le parecía ya en sí mismo peligroso.

En un principio Carranza intentó llegar a un acuerdo con Valdés ofreciéndose a recoger los ejemplares de su libro y corregir los párrafos problemáticos; pero éste se negó, puesto que necesitaba una víctima expiatoria. Acto seguido el arzobispo toledano comenzó a recurrir a sus influencias, escribiendo a los teólogos encargados de examinar su libro y realizando gestiones con Felipe II y el propio Papa Pablo IV, e incluso acabaría logrando que le aceptaran la recusación del propio Inquisidor General. Pero su rival también jugaba sus bazas, ya que contaba con una autorización papal a la Inquisición española para indagar y procesar incluso a los obispos españoles, y asimismo logró convencer al monarca, hasta entonces valedor del reo, del presunto peligro que para su reputación supondría la absolución de éste.

A partir de ese momento el proceso comenzó a enredarse, cobrando tintes kafkianos a la par que se acrecentaba la gravedad de las acusaciones. Carranza logró un informe favorable de sus escritos por parte de la Congregación del Índice (el organismo que censuraba los libros), pero la maquinaria inquisitorial siguió su lenta marcha, probablemente de forma deliberada y, mientras tanto, fray Bartolomé siguió estando preso en Valladolid durante más de siete años. Por si fuera poco, la sorda pugna que mantenían Felipe II y los sucesivos Papas por el control de la Iglesia española y, por extensión, de la totalidad de la Iglesia Católica, vino a complicar todavía más la situación en perjuicio del desgraciado arzobispo. En 1564 Felipe II exigió al Papa Pío V que el proceso fuera resuelto en España por jueces nombrados por la Santa Sede, pero el pontífice, que deseaba la absolución de Carranza, logró que éste fuera llevado finalmente a Roma tras la sustitución en 1566 de Valdés por un nuevo inquisidor, el cardenal Espinosa. Felipe II, todo hay que decirlo, aprovecharía la situación de sede vacante para apoderarse de buena parte de los bienes de la rica archidiócesis toledana.

La muerte de Pío V en 1572 dio un nuevo giro a la larga ordalía del prelado. El nuevo Papa Gregorio XIII deseaba concluir la causa, pero los enemigos de Carranza hicieron todo lo posible por dilatarla Finalmente el pontífice optó por una solución de compromiso, buscando satisfacer a todas las partes: fray Bartolomé no era encontrado reo de herejía pero sí “vehementemente sospechoso”, condenándosele a abjurar de dieciséis proposiciones de su libro al tiempo que se le suspendía durante cinco años como arzobispo de Toledo, los cuales debería dedicar a la reflexión y la oración recluido en un convento aunque, con toda probabilidad, Felipe II jamás le habría permitido volver a tomar posesión de su sede que, no obstante, se mantuvo vacante hasta su muerte. Corría el año 1576 y Carranza llevaba ya nada menos que diecisiete años preso, los nueve últimos en el castillo romano de Sant’Angelo. Pasó entonces al monasterio dominico de Santa María Sopra Minerva, también en Roma, pero apenas residiría en él dos meses antes de fallecer. Pese a las penalidades y las injusticias sufridas, Carranza afrontó la adversidad con resignación y pleno sometimiento a la jerarquía católica, acatando la sentencia y mostrando en el momento de su muerte su adhesión al rey que tan ingratamente se había portado con él, al tiempo que perdonaba a todos sus enemigos. El propio Gregorio XIII, arrepentido por su tibieza, redactaría personalmente el epitafio de su tumba a modo de rehabilitación póstuma del infortunado dominico, cuyos restos serían exhumados en 1993 y trasladados a la catedral de Toledo.

Publicado el 8-11-2003, en el nº 1.831 de

Puerta de Madrid

Actualizado el 28-1-2006