Por la España pintoresca:

Una visita

de Emilia Pardo Bazán a Alcalá

Portada de la edición

original del libro

Emilia Pardo Bazán es sin duda alguna una de las grandes figuras de la literatura española y una de las pocas escritoras que en su época lograron librarse del férreo dogal que la sociedad de su época, y no sólo en España, impedía a las mujeres ejercer libremente su talento en la práctica totalidad de las disciplinas científicas, literarias o artísticas. Machismo puro y duro, llamando a las cosas por su nombre.

Nacida en La Coruña en 1851 y fallecida en Madrid en 1921, era hija de una familia acomodada que incluso contaba con un título nobiliario, el condado de Pardo-Bazán que ella heredaría, y gracias al talante progresista de su padre gozó de una educación esmerada al alcance de muy pocas mujeres incluyendo las de familias adineradas. Esto, unido a su talento natural, la llevaría a destacar en la práctica totalidad de los campos literarios -narrativa, teatro, poesía, ensayo, crítica literaria, periodismo, traducción...- que abordó junto con otro no menos importante como fue la defensa de los derechos de las mujeres, convirtiéndose en una precursora del feminismo en nuestro país.

Casada a los dieciséis años, su matrimonio acabaría resintiéndose a causa, al parecer, del recelo con el que su esposo veía sus actividades intelectuales en una época en la que se consideraba que las mujeres debían dedicarse a su labor como amas de casa. Esta presión social que acabó truncando numerosos talentos femeninos resultó inútil en el caso de nuestra escritora, puesto que forzada a elegir optó por renunciar al matrimonio separándose amistosamente de su esposo, lo que da buena muestra del temple de su carácter.

No voy a enumerar aquí, por conocida, su brillante carrera literaria e intelectual, ni tampoco la intensa relación literaria y personal -esta última compleja- que mantuvo con Benito Pérez Galdós, otro gigante de la literatura española, centrándome en una de sus obras quizá menor y menos conocida, pero interesante para nosotros puesto que en ella aparece una descripción de la Alcalá que visitó a finales del siglo XIX, unos años en los que nuestra ciudad distaba mucho de pasar por sus mejores momentos aunque había logrado recuperarse, siquiera en parte, del colapso en el que se había sumido tras los desastres del primer tercio de esa centuria: Guerra de la Independencia, cierre de la Universidad y desamortización de Mendizábal principalmente.

Por la España pintoresca es una recopilación de artículos de viajes publicada en 1895, siendo uno de ellos Mi Semana Santa (Alcalá-Guadalajara-Sigüenza), del cual el título lo dice ya todo. No había sido ésta su primera visita a Alcalá, según explica ella misma, ni sería tampoco la última, puesto que a raíz de la boda de su hija Blanca con el entonces coronel -acabaría alcanzando el grado de teniente general- José Cavalcanti en 1910, el matrimonio residió durante varios años en nuestra ciudad, en cuya guarnición estaba destinado Cavalcanti.

El viaje descrito en este artículo tuvo lugar, según indica la propia autora, durante la Semana Santa de 1891, que ese año cayó a finales de marzo, y ya en la introducción nos explica las razones de su poco habitual elección frente a otras ciudades aparentemente más atractivas:

En la corte de las Españas siempre tendremos que echar de menos dos cosas: mar o río -¡mucha agua junta!- donde recrear los ojos refrigerando la sangre con brisas de deleitosa humedad, y un templo grande, una catedral, adonde retirarse en días y horas en que el espíritu pide recogimiento y contemplación de algo muy estable, muy augusto, muy estético a la vez. De esta necesidad, más aún que de los preceptos de la higiene y las imposiciones de la moda, se originan las salidas veraniegas a respirar los aires del Cantábrico, y la costumbre, que va arraigándose tímidamente, de pasar fuera de Madrid los días de la Semana Santa.

Pasa acto seguido a establecer comparaciones entre Sevilla y Toledo como destinos turísticos principales en estas fechas para justificar las razones por las que optó por su inhabitual elección:

Lo que no se le ocurre a nadie, o por lo menos se les ocurre únicamente a media docena de curiosos por año, es lo que hice yo en los días santos del 91: internarse en la Alcarria, y visitar dos joyas del arte español: el palacio del Infantado y la catedral-fortaleza de Sigüenza. Pues yo les fío, a los que quieran seguir este mismo itinerario, que mejor alojados y mantenidos que en Toledo estarán en Alcalá, Sigüenza y Guadalajara: en primer lugar, porque peor que en Toledo no cabe en los términos de lo posible; y en segundo, porque no relativamente, sino en absoluto, las fondas que he recorrido son muy aceptables y sirven comida sana y excelente.

Curioso párrafo en el que por cierto se echa de menos una mención a los principales monumentos alcalaínos. Pero pasaremos por alto esta omisión a doña Emilia ya que acto seguido, y como primera etapa del viaje dado que partía de Madrid, comienza a hablar de Alcalá y de sus alrededores:

Salimos de Madrid para Alcalá por la tarde, con un día alegre y delicioso, templado, límpido, de esos días castellanos en que el sol viste de gala y derrama sobre el árido y desnudo terruño les rojos tonos de la maremma sienesa. Las praderías del Henares, no visitadas por la primavera todavía, aún no estrenaran su túnica de verdor, y el río espejeaba sin una mala sombra de ramaje que diese a sus aguas el encanto del velo, del misterio y de la frescura. Por eso no me pareció tan lindo como otras veces, cuando pacen sus orillas herbosas los toros libres, pacíficos en su soledad cuanto furiosos después en el sangriento anfiteatro. He ido muchas veces a Alcalá a fines de Abril y en todo el mes de Mayo, época en que celebra la vieja Compluto su famosa procesión de las Santas Formas, y en esa estación del año es amenísimo el corto trayecto.

Dado que, tal como se leerá más adelante, el viaje de Madrid a Alcalá lo hizo en tren, sospecho que debió de confundir al Jarama con el Henares, ya que es el primero el que se cruza con el ferrocarril junto a la estación de San Fernando -mal apellidado de Henares-, como confirma su mención a las ganaderías de toros bravos que hicieron famosas sus riberas, mientras el Henares no lo hace hasta Cerezo de Mohernando, mucho más allá de Guadalajara. Continuemos:

Poco más de las cuatro serían cuando llegamos a la estación de Alcalá, que dista de la ciudad cosa de medio kilómetro, si no me engañan las piernas, pues no hay ómnibus ni coche que lleve a los viajeros. Un chiquillo encanijado cargó con nuestros maletines y nos guió a la fonda de Hidalgo, la mejorcita del pueblo, según nuestro guía. «¿Nos enseñarás después el Archivo?» le pregunté. «Yo no sé el Archivo», contestó atónita la criatura, en vista de lo cual resolvimos buscar el Archivo nosotras -la empresa no era difícil, y la hubiésemos realizado a no aparecerse por allí un hermano mayor de nuestro portamaletas, más enterado que él y dispuesto a servirnos de cicerone-.

Excepción hecha del pequeño arrabal que se extendía entre la avenida de Guadalajara -entonces Carretera de Aragón-, Marqués de Alonso Martínez, Ronda Ancha y la calle Azucena, Alcalá terminaba entonces -o comenzaba, según se mire- en la Puerta de los Mártires, que todavía no era conocida como los Cuatro Caños puesto que la fuente, aunque ya existía, no se encontraba allí sino en la plaza de San Diego. Y, puesto que éste era el punto de acceso a la ciudad más cercano a la estación, es de suponer que llegara por allí.

No se equivocó demasiado en el cálculo de la distancia, puesto que según Google Maps el trayecto por el Paseo de la Estación y Sebastián de la Plaza, similar al de entonces, tiene una longitud de unos 550 metros. No he podido identificar el lugar donde estuvo ubicada la fonda de Hidalgo, aunque lo más probable es que se tratara del entorno de la plaza de Cervantes, la calle Mayor y algunas de las vías aledañas. Continúa describiendo el Palacio Arzobispal, entonces sede del Archivo General Central:

Sólo podía ahorrarnos alguna pérdida de tiempo, si nos equivocábamos en las callejas nada revueltas de Alcalá; por lo demás, el Archivo es para mí sitio familiar: bastantes veces me he detenido en su afiligranado patio, al pie de su grandiosa escalinata, y recreado la vista en los prolijos y delicados modillones de la puertecilla que precede al arranque de la balaustrada.

Por cierto que en los tres años que llevo de visitar con alguna asiduidad este rico monumento donde viven tantos recuerdos y tantas glorias, nunca veo que adelanten las obras de restauración, en buen hora impulsadas, después de la visita del rey Alfonso XII, por el conde de Toreno.

(...)

Aguarda con paciencia el magnífico salón de Concilios su pavimento, friso de azulejería y tapices colgados, que completen el esplendor de un recinto que por sus dimensiones y por la riqueza de sus árabes ventanas de ataurique, portadas y techo, es único en España, según repite, entre envanecido y melancólico, el conserje.

El desaparecido Patio de

Fonseca citado por la escritora

Lamentablemente el incendio desatado en el verano de 1939, apenas terminada la Guerra Civil que paradójicamente lo había respetado, acabó con la totalidad de la documentación histórica del Archivo, junto con la mayor parte del propio Palacio incluyendo los elementos arquitectónicos y escultóricos citados por doña Emilia.

Dedicado a Archivo General, el palacio del gran arzobispo Tenorio fue restaurado y atendido en gran parte (y lo poco que falta hace más sensible el abandono, apatía y penuria que tienen interrumpidos los trabajos). Hállanse los legajos del Archivo clasificados con esmero en limpios estantes; los techos de casetón y ensamblaje de ricas maderas al estilo renaciente o de morisco alfarje, están como nuevos; los preciosos ventanales, rehechos conforme al modelo antiguo, no dejan que desear, y únicamente los modernos vidrios de colores y la viveza de los oros y pinturas lastiman algo la pupila. El tiempo los amortiguará, y entonces todo el edilicio adquirirá la armonía que hoy le falta.

Como acabo de comentar el Palacio quedó destruido en su práctica totalidad, junto con todo su contenido, tan sólo cuarenta y ocho años después de su visita, lo que confiere a esta descripción un triste sentimiento de nostalgia; aunque es preciso recordar que en la profunda y larga restauración a la que fue sometido, se aplicaron los criterios de recreación arquitectónica y artística, con mucho de invención y no tanto de rigor histórico, propugnados por el arquitecto francés Eugène Viollet-le-Duc, hoy totalmente desacreditados.

Por lo demás me voy a permitir enmendar levemente a la gran escritora: No fue Pedro Tenorio el único constructor del Palacio sino tan sólo uno, aunque eso sí de los más importantes, de todos los arzobispos de Toledo que dejaron su impronta en la antigua fortificación medieval transformada en con el paso de los siglos en un suntuoso palacio. A continuación procede doña Emilia a describir el otro gran monumento de Alcalá, la Universidad o, por decirlo con mayor precisión, el Colegio Mayor de San Ildefonso:

Lo que nos sobró de día después del Archivo, lo empleamos en echar una ojeada al patio de la antigua Universidad de Cisneros...., la Universidad donde lucieron su birrete las doctoras. Aunque, ocupado el edificio por un colegio de Escolapios, bien pueden su melancólico aspecto, su silencio y decadencia, autorizarnos a repetir las palabras de un entusiasta de los monumentos españoles, allá por los años de 1848:

«Todo ha muerto en el interior del edificio, condenado ya a perpetuas vacaciones.... Las aulas silenciosas y vacías, cubiertos de hierba los patios, el claustro principal destituido de la única animación y belleza que podían comunicarle alegres bandadas de estudiantes inundando a horas fijas sus tres órdenes de galerías, o rodeando el barroco templete de la fuente que en medio brota....»

Hoy no existe la fuente: de ella supongo que se hicieron los dos graciosos pozales con cisnes y conchas, que pueden verse en cada patio. ¡Pero qué triste, qué solitaria, la creación de Cisneros! En el Paraninfo se me abatió el alma, leyendo por las paredes, sobre humildes tarjetones de cartón, nombres que debieran grabarse en bronce, entre ellos el de una doctora de Alcalá. El año 9 de este siglo aún contaba la Universidad de Alcalá quinientos alumnos...

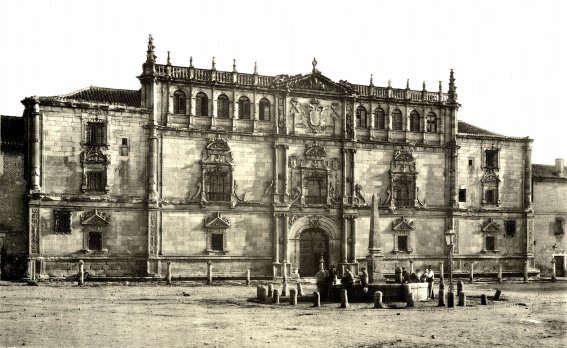

La fachada de la

Universidad que vio Emilia Pardo Bazán, fotografiada en 1888 por

Constantin Uhde

En el centro de la plaza aparece la fuente de los Cuatro

Caños, que entonces sólo tenía dos

El autor de la frase a la que hace referencia fue José María Quadrado Nieto, quien escribió la entrada correspondiente a Alcalá de Recuerdos y bellezas de España1 , una obra en doce volúmenes realizada por varios escritores e ilustrada por Francisco Javier Parcerisa. Es inevitable encontrar el contraste entre la entusiasta descripción del Palacio, aun con las críticas a la lentitud de su restauración, y el lamento por el abandono en el que doña Emilia encontró al edificio de la Universidad. Paradójicamente, este último está hoy perfectamente restaurado y es de nuevo la sede de la renacida Universidad de Alcalá, la legítima Complutense.

Por cierto, aunque ella emplea el plural en realidad en la antigua Universidad tan sólo hubo una doctora, María Isidra de Guzmán, cuya graduación consistió tan sólo en la lectura de su tesis, lo que no quiere decir en modo alguno que fuera inmerecida, ya que durante el reinado de Carlos III, e incluso durante muchos años más, las mujeres tenían prohibido el acceso -insisto, no sólo en España- a las aulas universitarias. No fue sino hasta bien entrado siglo XIX cuando éstas comenzaron a incorporarse con cuentagotas, e incluso las primeras tropezaron con infinidad de cortapisas que hoy resultan ridículas como fue el caso de Concepción Arenal, que en la década de 1840 se vio obligada asistir a las clases disfrazada de hombre.

El presbiterio de la

Magistral visto desde el coro antes del incendio de 1936

Concluye la visita a Alcalá con otro edificio señero, la Iglesia Magistral:

Ya iba obscureciendo cuando entramos en la Magistral, donde algunos canónigos principiaban a entonar el rezo de maitines, y otros salían precipitadamente de la sacristía hacia el coro, para incorporarse a sus compañeros. Un sacristán, de fisonomía a la vez ladina y franca, de ojos claros y llenos de fe, legítimo paleto castellano, se encargó de abrir la cripta o capilla baja, donde reposan las cenizas de los santos niños Justo y Pastor, tiernos mártires cantados por Prudencio y patronos de Alcalá, degollados bajo Daciano.

La cripta es sombría, pero apenas el sacristán enciende un cirio, vernos el camarín, su bóveda de ahumados espejuelos, y la urna de plata que contiene los cuerpos de las dos criaturas, arrancados a la devoción de los oscenses, que no querían ni a tres tirones restituirlos. Indicando yo al sacristán cuánto me gustaría ver las reliquias de los niños, el buen hombre me las describe de un modo algo fantástico. Según él, aún se les conocen a aquellos santos confesores de la fe «las piernas, calzadas con su zapatito y su media blanca y su pantaloncito bordado».

Renuncio a comprender estos detalles de indumentaria en unas criaturas martirizadas en el siglo III, y oigo con singular fruición imaginativa la pintura del cuerpo incorrupto del humilde lego franciscano San Diego de Alcalá, aquél a quien los ángeles con sus propias manos, ayudaban en las faenas de la cocina. El cuerpo -según mi sacristán- hállase en apariencia de vida, flexible, natural; su carne cede a la presión de los dedos. «Nadie de este mundo lo ve», añade, paseando su cirio por la piedra teñida por la sangre de los mártires y que conserva la señal de sus rodillas, mientras a mí se me hace agua la boca, de ganas de admirar el cuerpo milagroso.

Escueta descripción de un templo que en ese momento estaba abarrotado de obras de arte, en su mayor parte desaparecidas en el incendio de julio de 1936, siendo de lamentar que doña Emilia no mostrara interés por ninguna de ellas. Es correcta la descripción que hace de los Santos Niños -aunque el detalle del zapatito corresponde a las reliquias que se quedaron en Huesca- a excepción del año de su martirio, que en realidad fue el IV. Respecto a San Diego nos volvemos a encontrar con el entusiasmo de su interlocutor, ya que para entonces cabe suponer que estuviera tan momificado como lo sigue estando ahora.

Y aquí termina la descripción de Alcalá, puesto que tras un breve:

Dormimos en Alcalá, y a las ocho de la mañana, favorecidas por el mismo tiempo apacible y despejado, tomamos el tren que nos lleva a Guadalajara.

La viajera abandona nuestra ciudad camino de la ciudad vecina.

Publicado el 14-4-2023